武汉大学机构用户,欢迎您!

修辞性叙事学是最为重要的后经典叙事学流派之一。美国《文体》期刊2018年春夏季合刊专门就这一流派展开了辩论,由该流派的权威詹姆斯·费伦撰写目标论文,多位来自不同国家和不同流派的学者对其进行回应,从不同的角度探讨和挑战费伦的观点,费伦则在该合刊的最后加以回应,捍卫修辞立场、说明相关问题。这场辩论涉及修辞性叙事学的基本模式和基本立场。通过评论这次学术观点的集中交锋,指出和纠正有关偏误,我们可以更好地了解修辞性叙事学的本质特征,以及不同模式、不同流派之间的互补关系。

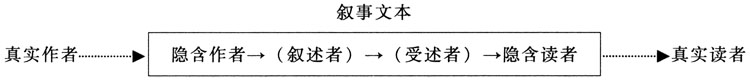

图1:叙事交流查特曼模式图③ 查特曼的《故事与话语》虽为结构主义叙事学的代表作,但在很大程度上借鉴了韦恩·布思的《小说修辞学》。④上引模式体现出了结构主义以文本为中心的立场,但涉及的是结构主义叙事学未予关注而修辞学十分重视的叙事交流。像布思一样,查特曼将真实作者和隐含作者加以区分,但他误解了布思的原意,将隐含作者框囿于文本之内,仅用虚线连接隐含作者与真实作者。在重视语境的思潮的影响下,费伦在2005年将隐含作者挪到了文本之外,并改用实线来连接隐含作者和真实作者,但他依然误认为隐含作者是真实作者写作时创造出来的一个版本。⑤笔者2000年时就在国内发文,提出有必要将查特曼模式中的虚线改为实线,并且去掉那个限定范围的长方形框。⑥此后,笔者在美国前后发表3篇论文,指出布思的“隐含作者”实际上就是写作过程中的作者,而所谓“真实作者”则是日常生活之中、写作过程之外的同一人;⑦费伦和其他相关学者对笔者的观点表示赞同。⑧只有看到隐含作者就是写作作品的人,才能真正把隐含作者置于作品之外。需要指出的是,与查特曼相比,重视修辞交流的费伦十分强调作者心目中的读者对其创作的影响。 在2018年的目标论文中,费伦首先提到了自己对查特曼模式已做出的修订,然后从另一角度对其加以挑战。费伦用醒目的小标题发问:为何叙事交流模式中没有人物?他在正文中又接着问:人物是否有时会起到讲故事的人的作用?如果把人物纳入叙事交流模式,会发生什么?费伦认为,在含有直接引语的小说中,除了“作者—叙述者—读者”的交流渠道之外,还有(不止一个)“作者—人物—人物—读者”的交流渠道,它们在功能上属于相互独立、并列运行的关系。费伦之所以说“功能上独立”(functionally independent)是因为,叙述者直接引出人物言语,且对其未加评论;如果两个人物各自向不同的人物发话,那么这两种“作者—人物—人物—读者”的交流渠道在功能上也是相互独立的。费伦指出,这些不同交流渠道协同作用的效果要强于单个交流渠道的简单总和。⑨与以前不同,费伦这一次从根基上挑战了查特曼的模式。他认为,虽然查特曼意在从总体上描述叙事交流,但实际上仅仅描述了其中一种情况,因为“作者—叙述者—读者”的交流渠道仅仅是多种并行的交流渠道中的一种。 费伦此次对查特曼模式提出的挑战既有长处,也有局限性。其长处在于凸显了修辞性叙事学对交流行为的重视。费伦一反传统的做法,将“作者—人物—人物—读者”的交流提升到与“作者—叙述者—读者”的交流相对等的位置,大大增强了前者的重要性,但相比而言,却也无意中降低了后者的重要性。费伦很清楚,人物对话只是作者表达主题的一种手段,如果把交流模式拓展到人物对话,也需要拓展到其他因素,譬如“作者—结构安排—读者”“作者—讲故事的场合—读者”。⑩这样一来,作者用于表达主题的各种手段都能在叙事交流模式中占据一席之地,这也十分符合修辞性叙事学所强调的“叙事”是“交流行为”的理念。然而,把各种叙事手段都纳入叙事交流模式,也带来了问题。 首先,费伦仅把用直接引语表达的人物对话纳入交流模式,认为它在功能上独立于“作者—叙述者—读者”的交流,那么,又该如何考虑用间接引语、自由间接引语、自由直接引语等方式表达的人物对话?因为后者也同样具有交流功能。此外,人物的思想也是作者用于跟读者交流的手段。若仅仅考虑人物对话,就难免以偏概全,忽略了人物思想在交流中的重要性。值得注意的是,直接引语本身也并非没有叙述者的干预,其引号、引导句或评论句“×××说”均为叙述者添加。说其独立于叙述者而存在,实际上站不住脚。

图1:叙事交流查特曼模式图③ 查特曼的《故事与话语》虽为结构主义叙事学的代表作,但在很大程度上借鉴了韦恩·布思的《小说修辞学》。④上引模式体现出了结构主义以文本为中心的立场,但涉及的是结构主义叙事学未予关注而修辞学十分重视的叙事交流。像布思一样,查特曼将真实作者和隐含作者加以区分,但他误解了布思的原意,将隐含作者框囿于文本之内,仅用虚线连接隐含作者与真实作者。在重视语境的思潮的影响下,费伦在2005年将隐含作者挪到了文本之外,并改用实线来连接隐含作者和真实作者,但他依然误认为隐含作者是真实作者写作时创造出来的一个版本。⑤笔者2000年时就在国内发文,提出有必要将查特曼模式中的虚线改为实线,并且去掉那个限定范围的长方形框。⑥此后,笔者在美国前后发表3篇论文,指出布思的“隐含作者”实际上就是写作过程中的作者,而所谓“真实作者”则是日常生活之中、写作过程之外的同一人;⑦费伦和其他相关学者对笔者的观点表示赞同。⑧只有看到隐含作者就是写作作品的人,才能真正把隐含作者置于作品之外。需要指出的是,与查特曼相比,重视修辞交流的费伦十分强调作者心目中的读者对其创作的影响。 在2018年的目标论文中,费伦首先提到了自己对查特曼模式已做出的修订,然后从另一角度对其加以挑战。费伦用醒目的小标题发问:为何叙事交流模式中没有人物?他在正文中又接着问:人物是否有时会起到讲故事的人的作用?如果把人物纳入叙事交流模式,会发生什么?费伦认为,在含有直接引语的小说中,除了“作者—叙述者—读者”的交流渠道之外,还有(不止一个)“作者—人物—人物—读者”的交流渠道,它们在功能上属于相互独立、并列运行的关系。费伦之所以说“功能上独立”(functionally independent)是因为,叙述者直接引出人物言语,且对其未加评论;如果两个人物各自向不同的人物发话,那么这两种“作者—人物—人物—读者”的交流渠道在功能上也是相互独立的。费伦指出,这些不同交流渠道协同作用的效果要强于单个交流渠道的简单总和。⑨与以前不同,费伦这一次从根基上挑战了查特曼的模式。他认为,虽然查特曼意在从总体上描述叙事交流,但实际上仅仅描述了其中一种情况,因为“作者—叙述者—读者”的交流渠道仅仅是多种并行的交流渠道中的一种。 费伦此次对查特曼模式提出的挑战既有长处,也有局限性。其长处在于凸显了修辞性叙事学对交流行为的重视。费伦一反传统的做法,将“作者—人物—人物—读者”的交流提升到与“作者—叙述者—读者”的交流相对等的位置,大大增强了前者的重要性,但相比而言,却也无意中降低了后者的重要性。费伦很清楚,人物对话只是作者表达主题的一种手段,如果把交流模式拓展到人物对话,也需要拓展到其他因素,譬如“作者—结构安排—读者”“作者—讲故事的场合—读者”。⑩这样一来,作者用于表达主题的各种手段都能在叙事交流模式中占据一席之地,这也十分符合修辞性叙事学所强调的“叙事”是“交流行为”的理念。然而,把各种叙事手段都纳入叙事交流模式,也带来了问题。 首先,费伦仅把用直接引语表达的人物对话纳入交流模式,认为它在功能上独立于“作者—叙述者—读者”的交流,那么,又该如何考虑用间接引语、自由间接引语、自由直接引语等方式表达的人物对话?因为后者也同样具有交流功能。此外,人物的思想也是作者用于跟读者交流的手段。若仅仅考虑人物对话,就难免以偏概全,忽略了人物思想在交流中的重要性。值得注意的是,直接引语本身也并非没有叙述者的干预,其引号、引导句或评论句“×××说”均为叙述者添加。说其独立于叙述者而存在,实际上站不住脚。