武汉大学机构用户,欢迎您!

人工智能正在加速進入藝術領域。人工智能作品的獨特性在於非人類主體創作。這封以往的藝術理論提出了挑戰,由此檢驗模仿說、表現說、接受說和形式說,會發現模仿說、表現說都有不適之處,接受說較合適,而形式說最合適。由此觀之,人工智能的作品可以給人們帶來形式衝動。但是,由於它的非人類主體性,卻無法帶來豐富和深厚的事件關聯。人工智能的作品從反面凸顯出藝術是一種事件,是作者、世界、接受者與作品所構建的意義綜合體。

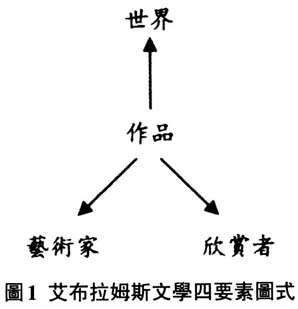

這個圖式主要是為了對文學理論進行分類,由此定位他所研究的“鏡與燈”,即文學理論中的模仿說和表現說:它們分別處理了作品與世界,藝術家與作品之間的關係。與此同時,根據艾布拉姆斯的圖示,作品與自身相關的,即客觀說,在這裡我們稱為形式說;作品與欣賞者相關的,即實用說,在這裡我們稱為接受說。這是傳統文學理論的四種基本模型。對以往的藝術理論也基本可以如此劃分。人工智能對藝術理論構成何種衝擊和挑戰?我們下面就依照這個圖式對此進行初步檢驗。 模仿說。在模仿說中,基本的理論模式是主體通過模仿客體,真實地再現了客體,創作了作品。比如,在古希臘,宙克什斯與帕哈修斯比賽繪畫時,他就創作了一幅精美絕倫的葡萄,引來群鳥啄食。在這個故事中,宙克什斯是主體,葡萄是真實存在的客體,那幅畫則是創作出來的作品。但是,對人工智能的創作來說,儘管最後呈現的作品面貌變化不大,但情況已有顯著不同。首先,它的創作主體不再是人類,而是機器人,模仿的主體發生了變化;其次,它模仿的往往並非自然中的事物本身,而只是在模仿人類的創作,模仿的客體也有所不同。這是“對人的功能的模仿”,與人的模仿運作方式差別很大,是一種“替代性的模仿遊戲”。④ 對模仿說,塔塔爾凱維奇曾指出,“模仿的對象不應只限於自然,起初那些模仿自然的能手,也就是古代的人,也應當被列為模仿的對象”。⑤在塔塔爾凱維奇看來,因為這種意義上的模仿,古典主義才會在西方興起。顯然,人工智能的創作與此有類似之處,那就是它創作的基礎也是對前人的學習和模仿。但是,畢竟不能說人工智能的創作是“古典主義”,因為兩者之間的差別也顯而易見:古典主義是指對古代特定經典作家或藝術家的模仿,“凡是雕刻都應該對照阿波羅·貝爾維德雷,而寫作都應該效法西塞羅”。⑥而人工智能的模仿則更為靈活,在技術人員的指令下,它可以模仿古代特定的經典作家或藝術家,也可以模仿任何作家和藝術家。與此同時,藝術家對古代藝術家的模仿是主動選擇的,而人工智能的模仿卻並不是主動的,而是被動設定的。由此可見,模仿說並不能完全解釋人工智能的創作。當它面對人工智能的創作時,顯露了一些不適之處。王峰就此指出,“人工智能模仿不能被納入傳統的模仿論研究範疇,同樣也不屬於傳統的美學研究範疇”。⑦ 表現說。關於表現說,最著名的可能就是華茲華斯的表述:“詩是強烈情感的自然流露。”⑧在這種學說中,主體不再面對客體,而是直接抒發自己內心的情感,由此創作了作品。正如比厄斯利所說,“模仿論被放到了一邊,或降居從屬的地位,取而代之的是一種表現論。詩人的心靈狀態,他的情感的自發性和強烈性,成為關注的焦點”。⑨按照艾布拉姆斯的觀點,如果說前者是鏡子,那麼後者則是燈。比厄斯利指出:“情感表現理論給浪漫主義的藝術帶來了一個根本的轉向:這時,至關重要的不再是作品本身,而是它後面的人……而是這樣的窗戶,我們從中看到創造者個人的內在生活和個性”。⑩顯然,在人工智能的創作中,主體消失不見了,取而代之的是機器人。沒有了主體,何來抒情?正因為如此,謝雪梅才指出,對機器人小冰創作的詩歌而言,它證明了“情感計算的精確程度,而非情感抒寫的藝術高度;小冰可以寫出抒情的詩句,但卻極難寫出表達意義深度的詩歌意象”。(11)換言之,人工智能的創作主體並沒有情感,但是,它卻可以根據所學習的抒情詩創作出有抒情意味的詩句。因此,表現說所主張的“詩是強烈情感的自然流露”就徹底失效了。因為對人工智能而言,它並沒有強烈的情感,它只是從形式上模仿了強烈的情感。正如陶鋒所指出的:“人工智能的非生命體難以產生出情感、意向性等人類思維”,(12)“當我們進一步深入內部分析智能體的工作機制時,發現它仍然是執行程序員預先設計好的指令和算法,這與創造性機制並無太大關係”。(13)換言之,兩者雖然在形式上相似,但卻具有不可不察的實質區別。就此,王峰進一步指出,對人工智能而言,我們不能通過結果的一致性反推它與人類情感產生機制的一致性。之所以如此,是因為兩者之間的運作機制並不相同:對人類而言,情感是天然的,並且與周邊環境具有密切的關聯;對於人工智能而言,情感則是可計算的,並且切斷了與周邊環境的各種關聯。因此,這種反推是一種混淆:“我們將人的機制帶入人工智能計算機制中,我們為人工智能附加了人的情感所關聯的各種周邊元素,這些周邊元素在人那裡是天然附加的,而在人工智能的情感計算中若要產生作用,必須明顯轉化計算模型才可能產生相應結果輸出,當人工智能並不具備這些附加計算模型,而我們卻在情感判斷中認定它存在,這只能是不同情感系統移用所產生的誤用”。(14)

這個圖式主要是為了對文學理論進行分類,由此定位他所研究的“鏡與燈”,即文學理論中的模仿說和表現說:它們分別處理了作品與世界,藝術家與作品之間的關係。與此同時,根據艾布拉姆斯的圖示,作品與自身相關的,即客觀說,在這裡我們稱為形式說;作品與欣賞者相關的,即實用說,在這裡我們稱為接受說。這是傳統文學理論的四種基本模型。對以往的藝術理論也基本可以如此劃分。人工智能對藝術理論構成何種衝擊和挑戰?我們下面就依照這個圖式對此進行初步檢驗。 模仿說。在模仿說中,基本的理論模式是主體通過模仿客體,真實地再現了客體,創作了作品。比如,在古希臘,宙克什斯與帕哈修斯比賽繪畫時,他就創作了一幅精美絕倫的葡萄,引來群鳥啄食。在這個故事中,宙克什斯是主體,葡萄是真實存在的客體,那幅畫則是創作出來的作品。但是,對人工智能的創作來說,儘管最後呈現的作品面貌變化不大,但情況已有顯著不同。首先,它的創作主體不再是人類,而是機器人,模仿的主體發生了變化;其次,它模仿的往往並非自然中的事物本身,而只是在模仿人類的創作,模仿的客體也有所不同。這是“對人的功能的模仿”,與人的模仿運作方式差別很大,是一種“替代性的模仿遊戲”。④ 對模仿說,塔塔爾凱維奇曾指出,“模仿的對象不應只限於自然,起初那些模仿自然的能手,也就是古代的人,也應當被列為模仿的對象”。⑤在塔塔爾凱維奇看來,因為這種意義上的模仿,古典主義才會在西方興起。顯然,人工智能的創作與此有類似之處,那就是它創作的基礎也是對前人的學習和模仿。但是,畢竟不能說人工智能的創作是“古典主義”,因為兩者之間的差別也顯而易見:古典主義是指對古代特定經典作家或藝術家的模仿,“凡是雕刻都應該對照阿波羅·貝爾維德雷,而寫作都應該效法西塞羅”。⑥而人工智能的模仿則更為靈活,在技術人員的指令下,它可以模仿古代特定的經典作家或藝術家,也可以模仿任何作家和藝術家。與此同時,藝術家對古代藝術家的模仿是主動選擇的,而人工智能的模仿卻並不是主動的,而是被動設定的。由此可見,模仿說並不能完全解釋人工智能的創作。當它面對人工智能的創作時,顯露了一些不適之處。王峰就此指出,“人工智能模仿不能被納入傳統的模仿論研究範疇,同樣也不屬於傳統的美學研究範疇”。⑦ 表現說。關於表現說,最著名的可能就是華茲華斯的表述:“詩是強烈情感的自然流露。”⑧在這種學說中,主體不再面對客體,而是直接抒發自己內心的情感,由此創作了作品。正如比厄斯利所說,“模仿論被放到了一邊,或降居從屬的地位,取而代之的是一種表現論。詩人的心靈狀態,他的情感的自發性和強烈性,成為關注的焦點”。⑨按照艾布拉姆斯的觀點,如果說前者是鏡子,那麼後者則是燈。比厄斯利指出:“情感表現理論給浪漫主義的藝術帶來了一個根本的轉向:這時,至關重要的不再是作品本身,而是它後面的人……而是這樣的窗戶,我們從中看到創造者個人的內在生活和個性”。⑩顯然,在人工智能的創作中,主體消失不見了,取而代之的是機器人。沒有了主體,何來抒情?正因為如此,謝雪梅才指出,對機器人小冰創作的詩歌而言,它證明了“情感計算的精確程度,而非情感抒寫的藝術高度;小冰可以寫出抒情的詩句,但卻極難寫出表達意義深度的詩歌意象”。(11)換言之,人工智能的創作主體並沒有情感,但是,它卻可以根據所學習的抒情詩創作出有抒情意味的詩句。因此,表現說所主張的“詩是強烈情感的自然流露”就徹底失效了。因為對人工智能而言,它並沒有強烈的情感,它只是從形式上模仿了強烈的情感。正如陶鋒所指出的:“人工智能的非生命體難以產生出情感、意向性等人類思維”,(12)“當我們進一步深入內部分析智能體的工作機制時,發現它仍然是執行程序員預先設計好的指令和算法,這與創造性機制並無太大關係”。(13)換言之,兩者雖然在形式上相似,但卻具有不可不察的實質區別。就此,王峰進一步指出,對人工智能而言,我們不能通過結果的一致性反推它與人類情感產生機制的一致性。之所以如此,是因為兩者之間的運作機制並不相同:對人類而言,情感是天然的,並且與周邊環境具有密切的關聯;對於人工智能而言,情感則是可計算的,並且切斷了與周邊環境的各種關聯。因此,這種反推是一種混淆:“我們將人的機制帶入人工智能計算機制中,我們為人工智能附加了人的情感所關聯的各種周邊元素,這些周邊元素在人那裡是天然附加的,而在人工智能的情感計算中若要產生作用,必須明顯轉化計算模型才可能產生相應結果輸出,當人工智能並不具備這些附加計算模型,而我們卻在情感判斷中認定它存在,這只能是不同情感系統移用所產生的誤用”。(14)