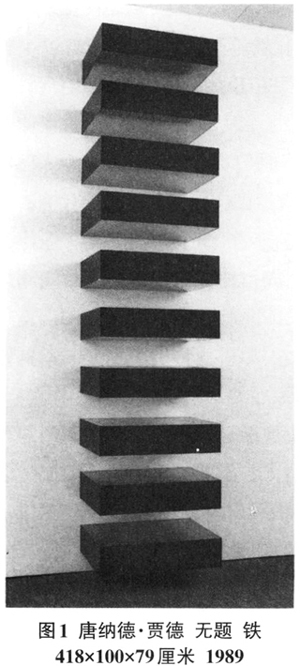

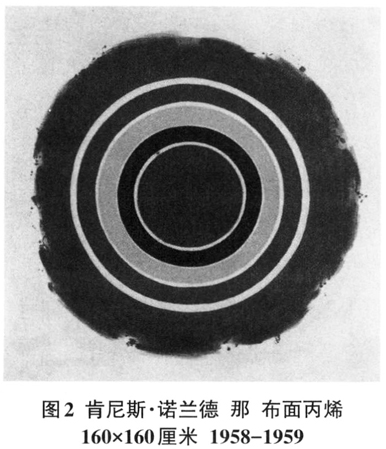

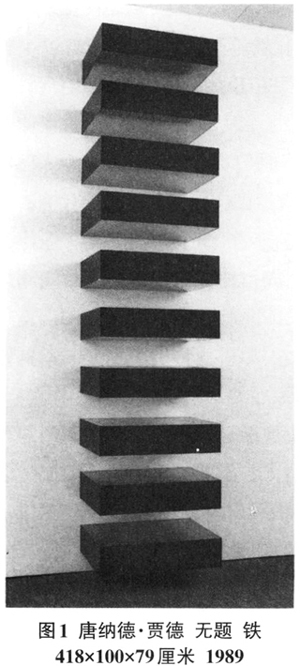

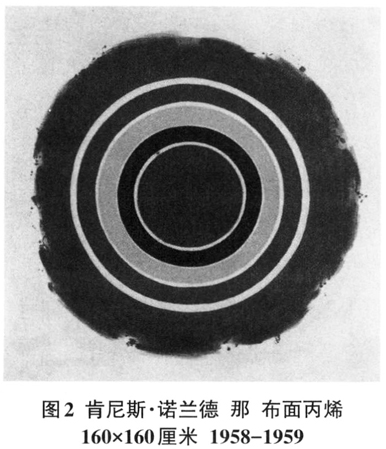

20世纪60年代,克莱门特·格林伯格的形式主义批评主导着晚期现代主义艺术阐释,面对在70年代蔚然成风的极少主义艺术,以格林伯格学生迈克尔·弗雷德为代表的批评家在认清格林伯格现代主义还原论的本质之后,果断放弃了后者的形式主义批评方法,转而从梅洛·庞蒂早期有关知觉和身体的现象学哲学出发,将这种艺术的阐释延伸到了艺术本体之外的作品与观者的关系层面,从而造就了极少主义艺术批评的现象学转向,形成了学界今天对于极少主义艺术的主流认知。本期青年学者朱橙的文章即是对弗雷德极少主义艺术批评的知觉现象学本质的梳理和研究。现代艺术大师毕加索的代表作《格尔尼卡》问世至今已80余年,通过被不断展出、阐释、复制、传播,成为世界上最为知名的现代主义作品之一,也成为现代主义艺术的经典图式。本期张伟劼博士的文章指出,《格尔尼卡》是西班牙民族艺术传统的最重要代表,作为现代主义美术作品《格尔尼卡》并没有完全脱离人性与生活,它还是艺术实现政治承诺的典范,这幅经典图像至今仍保持着它对时代的批判力量。强烈的情感是毕加索创作《格尔尼卡》的原始动力,它所使用的现代主义形式语言也具有相当的暴力倾向,与作品所表达的内容相得益彰。 一、从“物性”的内部到“剧场性”的外部 20世纪60年代初,迈克尔·弗雷德正式开始了自己的艺术批评生涯。作为格林伯格的学生,他一直恪守自己的现代主义立场,即形式属性作为艺术的意义和价值的本质。但正是对这个原则的根本坚守,导致弗雷德对其老师构建的现代主义理论提出了异议与批判。因为在弗雷德看来,格林伯格总结的践行自我批判的现代主义辩证法是对现代主义艺术基本原理的彻底误读,这种以绘画媒介的纯粹“平面性”为导向的还原论,将不可避免地导致物性的危机,而物性是现代主义绝对的对立面。为了消解这个危机,弗雷德试图重建现代主义的叙事,进而发展出了一种更为哲学化的现代主义形式惯例理论,即艺术的发展动力存在于对过去艺术抛出的形式问题的解决之中,一个画家一旦接受了现代主义的这个基本前提,他就会明确意识到过去艺术所抛出的特定的形式问题,它的创作行为就有了根据,而在对这些形式问题的解决和发展之中,这个画家的作品才具备绘画的身份。 弗雷德提出的现代主义形式惯例体系,以对抗和消解物性、维护现代主义的正统为己任,在理论层面为现代主义品质与价值的永恒延续构建了一条无碍通道。面对当时盛行的晚期现代主义艺术,比如莫里斯·路易斯、肯尼斯·诺兰德、弗兰克·斯特拉、巴尼特·纽曼,以及海伦·弗兰肯塞勒等人的作品,弗雷德的理论确实能够解释得通,比如莫里斯·路易斯的绘画是对波洛克1947年至1950年间的满幅滴画所提出的“视觉与形象”问题的进一步处理,而弗兰克·斯特拉的不规则多边形绘画则是对巴尼特,纽曼“拉链”绘画提出的“形状”问题的再反思。[1]但艺术的现实并没有按照弗雷德设想的理论剧本上演。到了60年代中后期,随着“原初结构”展览在纽约成功举办,一个名为“极少主义”的艺术运动蔚然成风,唐纳德·贾德的金属盒子(图1)、罗伯特·莫里斯的L形横梁、卡尔·安德烈的耐火砖,以及丹·弗莱文的灯管等,都将弗雷德精心构建的现代主义形式惯例理论予以了彻底击碎,19世纪末以来的对现代主义品质与价值的坚守自此消失。 极少主义艺术之所以拥有如此强大的针对现代主义的破坏力,正是因为它对现代主义畏之如虎的物性的直接突显。在弗雷德看来,格林伯格的现代主义辩证法就算是对现代主义基本原理的误读也就罢了,左右不过是一种理论总结的错误而已,但可怕的地方在于,这种错误的理论竟然还有忠实的信奉者,正是后者将这种理论置入了艺术实践的领域,从而给现代主义带来了致命危机。这些信奉者就是所谓的极少主义艺术家,弗雷德更愿意称他们为“实在主义者”。实在主义者与格林伯格的共谋表现在他们对后者的现代主义辩证法理论的认可与深入,即绘画艺术不可还原的本质在于基底的实在特征,从根本上说就是物性。但极少主义艺术不仅仅是意识到绘画基底的实在特征这么简单,它是对这种实在特征的直接表现。用弗雷德的话说就是,极少主义艺术在对实在性,或者物性的兴趣中超越了绘画,从而走向了三维的物体。其中,实现这种跨越的媒介正是形状。 的确,形状是晚期现代主义艺术最为重要的形式课题,在20世纪50年代末和整个60年代,“一幅绘画的成功或失败,已经取决于它作为形状来加以保持、自我彰显、令人信服的能力”[2]。比如斯特拉、诺兰德等人,已然意识到了绘画基底的实在形状的存在,而且予以承认。事实上,“自马奈到诺兰德、奥利茨基、斯特拉所形成的惯例已经赋予实在性以价值,并且使实在性成为令人信服的载体”[3],而实在的形状成为了自马奈以来的现代主义绘画发展的产品或副产品。但是,晚期现代主义艺术家没有寻求凸显实在形状的事实,而是借助了所绘形状极力抵制这个不为现代主义容忍的副产品。奥利茨基的早期喷漆画、诺兰德50年代晚期的同心圆系列(图2)和60年代早期的V形系列,以及斯特拉60年代的不规则多边形绘画都可以被置入这样的形式语境之中予以理解。

但一幅绘画的形状不只是所绘的形状,还包括越来越被意识到的基底的实在形状。在晚期现代主义者手中,形状成为了消解物性的形式媒介,这是晚期现代主义艺术自我强加的律令。但到了信奉格林伯格现代主义还原论的实在主义者那里,形状成了凸显物性的工具。晚期现代主义自我强加的律令与极少主义艺术对物性的直接支持,存在着尖锐的对立,因为极少主义艺术“并不寻求击溃自身或悬搁它自身的物性,相反,它要发现并突显这种物性”[4]。因此,形状成了弗雷德区别晚期现代主义与极少主义艺术的媒介工具,所凭的依据是两者的侧重点不同:前者侧重所绘的形状,而后者侧重实在的形状。极少主义艺术将这种实在的形状(物性)隔离出来单独予以表现,切断了实在性传承的惯例,因此,“很难看出,从那个惯例中脱离出来的这种实在性,如何还能被当做那两者的根源来加以体验,而且还是一种有力到足以产生新惯例、新艺术的根源”[5]。简言之,根据弗雷德的解读,极少主义艺术就是将物性进行了实体化的处理,导致其本身干脆就是实在的形状。

但一幅绘画的形状不只是所绘的形状,还包括越来越被意识到的基底的实在形状。在晚期现代主义者手中,形状成为了消解物性的形式媒介,这是晚期现代主义艺术自我强加的律令。但到了信奉格林伯格现代主义还原论的实在主义者那里,形状成了凸显物性的工具。晚期现代主义自我强加的律令与极少主义艺术对物性的直接支持,存在着尖锐的对立,因为极少主义艺术“并不寻求击溃自身或悬搁它自身的物性,相反,它要发现并突显这种物性”[4]。因此,形状成了弗雷德区别晚期现代主义与极少主义艺术的媒介工具,所凭的依据是两者的侧重点不同:前者侧重所绘的形状,而后者侧重实在的形状。极少主义艺术将这种实在的形状(物性)隔离出来单独予以表现,切断了实在性传承的惯例,因此,“很难看出,从那个惯例中脱离出来的这种实在性,如何还能被当做那两者的根源来加以体验,而且还是一种有力到足以产生新惯例、新艺术的根源”[5]。简言之,根据弗雷德的解读,极少主义艺术就是将物性进行了实体化的处理,导致其本身干脆就是实在的形状。

但一幅绘画的形状不只是所绘的形状,还包括越来越被意识到的基底的实在形状。在晚期现代主义者手中,形状成为了消解物性的形式媒介,这是晚期现代主义艺术自我强加的律令。但到了信奉格林伯格现代主义还原论的实在主义者那里,形状成了凸显物性的工具。晚期现代主义自我强加的律令与极少主义艺术对物性的直接支持,存在着尖锐的对立,因为极少主义艺术“并不寻求击溃自身或悬搁它自身的物性,相反,它要发现并突显这种物性”[4]。因此,形状成了弗雷德区别晚期现代主义与极少主义艺术的媒介工具,所凭的依据是两者的侧重点不同:前者侧重所绘的形状,而后者侧重实在的形状。极少主义艺术将这种实在的形状(物性)隔离出来单独予以表现,切断了实在性传承的惯例,因此,“很难看出,从那个惯例中脱离出来的这种实在性,如何还能被当做那两者的根源来加以体验,而且还是一种有力到足以产生新惯例、新艺术的根源”[5]。简言之,根据弗雷德的解读,极少主义艺术就是将物性进行了实体化的处理,导致其本身干脆就是实在的形状。