武汉大学机构用户,欢迎您!

现代西方形式主义文论在其理论构成中充满了一系列的内在矛盾。它们集中表现为以下“二元对立”,即:文学符号构成中的能指与所指的二元对立、文学文本本体构成中内容与形式的二元对立、研究理念中的差异与联系的二元对立以及批评实践中分析与判断的二元对立。正是这些内在的二元对立冲突使其沿着符号构成→文本构成→研究理念→批评实践的理路自内而外地最终走向自我解构和衰落。

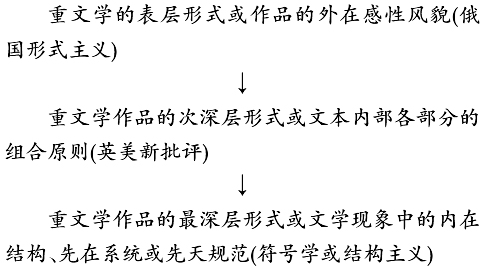

从它们由感性到理性、由外到内的逐渐深化的形式考量历程不难看出,形式主义文论既有理论发展的整体性和影响的连续性,在侧重点上又各有不同。当然,在这一发展过程中,形式主义文论内部也存在着分歧,但导致它逐渐消歇并最终衰落的根本原因却在于它自身充满一系列无法解决的内在矛盾。它们不仅内积在对许多创作或批评实践的重大环节的深层认知上,更以僵硬的二元对立思维方式显现在其理论表述中。学界虽然对此亦有阐发,但对现代西方形式主义文论内在矛盾的基本表现还缺乏全面的盘点,特别对其二元对立思维方式具体表现在哪些基本层面并带来何种实质性的影响更缺少条分缕析的清理。要想全面而准确地、批判性地吸收现代西方形式主义文论思想,从学理上进行分析与批判仍然有重要的现实意义。本文主要从现代西方形式主义文论内在矛盾的基本表现即其中所蕴含的各种“二元对立”入手进行批判性分析,以使学界对其理论中的洞见与盲视有更为清醒的认知。 一、符号构成:能指与所指的对立 文学最重要的特征之一就在于它是以语言符号为媒介进行的想象性创造活动。从这个意义上讲,如何看待语言符号的内在构成,就成了一派文学理论的基本出发点。从现代西方形式主义文论形成与发展的思想资源看,索绪尔的语言学特别是其中的语言符号构成思想对形式主义文学理论的核心理念及其发展都有着至关重要的影响。与传统语言学将词与物视为一种对应关系的基本看法不同的是,索绪尔的结构主义语言学将语言符号看做是能指和所指之间的一种任意联结关系。索绪尔认为:“语言中只有差别……语言系统是一系列声音差别和一系列观念差别的结合。”[1]167正是这种侧重能指与所指之间的差异性而非同一性的基本看法使得索绪尔用“二元对立”的结构原则去处理言语和语言、所指和能指、历时性和共时性之间的关系,以此建立起一个结构主义语言学分析系统并在这一系统中去解释意义的生成机制。索绪尔的结构主义语言学对形式主义文论产生的积极影响主要表现在:凸显符号的差异性,为理解文学语言符号之意义的多义性、多重性和拓展文学文本的阐释空间提供了可能。然而我们也看到,它专注于能指,忽视甚至否认能指之外的任何所指的思想却也为形式主义文论恣意剔除文本的意义以及割裂文本同外部世界的联系提供了理论基础。因为,这种“‘结构’地观察文学文本,悬置对于所指物的注意而考察符号自身”[2]107的做法,使形式主义文论首先陷入将能指与所指截然对立起来的困境。这一困境在俄国形式主义文论和结构主义文论的理论阐述或具体的批评实践中表现得十分明显。 “词语的复活”(resurrection of word)这一著名口号集中体现了俄国形式主义者对能指的重视。作为“词语的复活”之基本方法的是所谓“陌生化”。“陌生化”作为一种艺术技巧,在于使事物变得陌生,在于以复杂化的艺术形式增加审美感知的困难或者延长审美感知的过程,因为,在什克洛夫斯基看来,艺术中感知过程本身就是目的,必须予以延长。从这个意义上讲,艺术形式技巧本身就变得至关重要,也正是在这个意义上,俄国形式主义者把“词语的复活”的基本内涵解释为“几乎全部取消词语的意识形态意义本身”[3]。进一步看,另一个重要概念“无意义词语”(заутный язык)在基本意涵上同“陌生化”一词也并无二致,它彰显着俄国形式主义者最基本的文学创作理念,即文学文本(特别是诗歌)必须以“无意义词语”的创造为根本目的。例如,尤里·梯尼亚诺夫在《诗歌中词的意义》一文中这样说道:“词没有一个确定的意义。它是变色龙,其中每一次所产生的不仅是不同的意味,而且有时是不同的光泽”[4]。很显然,这是对一个符号是否具有确切所指这一问题作了直接的否定。换言之,在他们看来,艺术活动与固定的“意义”或所指并无直接的关联,艺术活动从本质上讲就是“无意义”的形式作为目的本身的创造活动。 结构主义中充斥着共时与历时、语言与言语、代码与信息、能指与所指、秩序与序列、横组合与纵组合等诸多二元因子的对立。在能指与所指的对立中,所指只有当它作为结构或符号的功能性存在时才具有实际意义,而且所指或意义的生成源于文本的深层结构或能指系统。这种观念在结构主义大师列维·斯特劳斯、罗兰·巴特、A·J·格雷马斯等人那里都可以看到。文本的意义在列维·斯特劳斯看来只存在于语言及其不同层次的能指关系系统或由其所形成的深层结构之中,而非存在于它所指涉的某种东西或实际内容中;文学写作的创新性正如罗兰·巴特接受乔治·萨博尼耶访谈时所言“是立足于指涉物的幻觉而非立足于现实的语言色情化”[5]291,只有当作家“不再把写作承担的义务置于内容之中,而是置于形式之上”[5]97,写作才成为真正的写作。为了清除文本的内在意义或所指,A·J·格雷马斯把“所有涉及主体的对话标记和对话形式(如第一人称代词和第二人称代词),都剔除得干干净净”,甚至,“他只留下第三人称代词,以进行规范的阐释。为了统一的现在时(present uniform)的缘故,他还剔除了所有对时间的指涉,以对文本进行规范化处理”。[5]286-287由上述观念所主导的文学接受理念则是要求欣赏者始终聚焦于文本的能指,“而不应当听凭我们的自然冲动越过能指转到能指所暗示的所指”[6]115。这里便产生这样一个悖论,即“我们并不是先有意义或经验,然后再着手为之穿上语词;我们能够拥有意义和经验仅仅是因为我们拥有一种语言以容纳经验”[2]68。美国学者弗雷德里克·詹姆逊对结构主义这种强调能指、强调系统的内在性的做法曾经作过精辟的阐述与评价:“尽管所有的结构主义者……都承认在符号系统本身之外有一种最基本的存在;这种存在,不管它是否可以被认识,都起着符号系统的最后参照物的作用”,但他们却将其“悬置”起来以拒绝指涉物的介入,由此导致了“它的有关符号的概念不允许我们对它外面的现实世界进行任何研究”的内在的致命的学理矛盾。[7]6对于结构主义这一颇具讽刺意味的行为,特雷·伊格尔顿嘲弄道:“为了更好地阐明我们对于世界的意识,却把物质世界关在门外。对于任何相信意识在某种重要的意义上是实践的,是不可分割地与我们在现实中的活动和作用于现实的方式联在一起的人来说,这样的做法注定是自我拆台。这就像为了更方便地研究血液循环而把人杀死一样”[2]121。当然,形式主义理论家们最终自己也意识到,“每个共时性体系都包括了它的过去和未来,这两者是体系中不可分离的结构因素”[8],因而,在批评实践中去进行所谓的纯共时分析只是一种不切实际的幻想。

从它们由感性到理性、由外到内的逐渐深化的形式考量历程不难看出,形式主义文论既有理论发展的整体性和影响的连续性,在侧重点上又各有不同。当然,在这一发展过程中,形式主义文论内部也存在着分歧,但导致它逐渐消歇并最终衰落的根本原因却在于它自身充满一系列无法解决的内在矛盾。它们不仅内积在对许多创作或批评实践的重大环节的深层认知上,更以僵硬的二元对立思维方式显现在其理论表述中。学界虽然对此亦有阐发,但对现代西方形式主义文论内在矛盾的基本表现还缺乏全面的盘点,特别对其二元对立思维方式具体表现在哪些基本层面并带来何种实质性的影响更缺少条分缕析的清理。要想全面而准确地、批判性地吸收现代西方形式主义文论思想,从学理上进行分析与批判仍然有重要的现实意义。本文主要从现代西方形式主义文论内在矛盾的基本表现即其中所蕴含的各种“二元对立”入手进行批判性分析,以使学界对其理论中的洞见与盲视有更为清醒的认知。 一、符号构成:能指与所指的对立 文学最重要的特征之一就在于它是以语言符号为媒介进行的想象性创造活动。从这个意义上讲,如何看待语言符号的内在构成,就成了一派文学理论的基本出发点。从现代西方形式主义文论形成与发展的思想资源看,索绪尔的语言学特别是其中的语言符号构成思想对形式主义文学理论的核心理念及其发展都有着至关重要的影响。与传统语言学将词与物视为一种对应关系的基本看法不同的是,索绪尔的结构主义语言学将语言符号看做是能指和所指之间的一种任意联结关系。索绪尔认为:“语言中只有差别……语言系统是一系列声音差别和一系列观念差别的结合。”[1]167正是这种侧重能指与所指之间的差异性而非同一性的基本看法使得索绪尔用“二元对立”的结构原则去处理言语和语言、所指和能指、历时性和共时性之间的关系,以此建立起一个结构主义语言学分析系统并在这一系统中去解释意义的生成机制。索绪尔的结构主义语言学对形式主义文论产生的积极影响主要表现在:凸显符号的差异性,为理解文学语言符号之意义的多义性、多重性和拓展文学文本的阐释空间提供了可能。然而我们也看到,它专注于能指,忽视甚至否认能指之外的任何所指的思想却也为形式主义文论恣意剔除文本的意义以及割裂文本同外部世界的联系提供了理论基础。因为,这种“‘结构’地观察文学文本,悬置对于所指物的注意而考察符号自身”[2]107的做法,使形式主义文论首先陷入将能指与所指截然对立起来的困境。这一困境在俄国形式主义文论和结构主义文论的理论阐述或具体的批评实践中表现得十分明显。 “词语的复活”(resurrection of word)这一著名口号集中体现了俄国形式主义者对能指的重视。作为“词语的复活”之基本方法的是所谓“陌生化”。“陌生化”作为一种艺术技巧,在于使事物变得陌生,在于以复杂化的艺术形式增加审美感知的困难或者延长审美感知的过程,因为,在什克洛夫斯基看来,艺术中感知过程本身就是目的,必须予以延长。从这个意义上讲,艺术形式技巧本身就变得至关重要,也正是在这个意义上,俄国形式主义者把“词语的复活”的基本内涵解释为“几乎全部取消词语的意识形态意义本身”[3]。进一步看,另一个重要概念“无意义词语”(заутный язык)在基本意涵上同“陌生化”一词也并无二致,它彰显着俄国形式主义者最基本的文学创作理念,即文学文本(特别是诗歌)必须以“无意义词语”的创造为根本目的。例如,尤里·梯尼亚诺夫在《诗歌中词的意义》一文中这样说道:“词没有一个确定的意义。它是变色龙,其中每一次所产生的不仅是不同的意味,而且有时是不同的光泽”[4]。很显然,这是对一个符号是否具有确切所指这一问题作了直接的否定。换言之,在他们看来,艺术活动与固定的“意义”或所指并无直接的关联,艺术活动从本质上讲就是“无意义”的形式作为目的本身的创造活动。 结构主义中充斥着共时与历时、语言与言语、代码与信息、能指与所指、秩序与序列、横组合与纵组合等诸多二元因子的对立。在能指与所指的对立中,所指只有当它作为结构或符号的功能性存在时才具有实际意义,而且所指或意义的生成源于文本的深层结构或能指系统。这种观念在结构主义大师列维·斯特劳斯、罗兰·巴特、A·J·格雷马斯等人那里都可以看到。文本的意义在列维·斯特劳斯看来只存在于语言及其不同层次的能指关系系统或由其所形成的深层结构之中,而非存在于它所指涉的某种东西或实际内容中;文学写作的创新性正如罗兰·巴特接受乔治·萨博尼耶访谈时所言“是立足于指涉物的幻觉而非立足于现实的语言色情化”[5]291,只有当作家“不再把写作承担的义务置于内容之中,而是置于形式之上”[5]97,写作才成为真正的写作。为了清除文本的内在意义或所指,A·J·格雷马斯把“所有涉及主体的对话标记和对话形式(如第一人称代词和第二人称代词),都剔除得干干净净”,甚至,“他只留下第三人称代词,以进行规范的阐释。为了统一的现在时(present uniform)的缘故,他还剔除了所有对时间的指涉,以对文本进行规范化处理”。[5]286-287由上述观念所主导的文学接受理念则是要求欣赏者始终聚焦于文本的能指,“而不应当听凭我们的自然冲动越过能指转到能指所暗示的所指”[6]115。这里便产生这样一个悖论,即“我们并不是先有意义或经验,然后再着手为之穿上语词;我们能够拥有意义和经验仅仅是因为我们拥有一种语言以容纳经验”[2]68。美国学者弗雷德里克·詹姆逊对结构主义这种强调能指、强调系统的内在性的做法曾经作过精辟的阐述与评价:“尽管所有的结构主义者……都承认在符号系统本身之外有一种最基本的存在;这种存在,不管它是否可以被认识,都起着符号系统的最后参照物的作用”,但他们却将其“悬置”起来以拒绝指涉物的介入,由此导致了“它的有关符号的概念不允许我们对它外面的现实世界进行任何研究”的内在的致命的学理矛盾。[7]6对于结构主义这一颇具讽刺意味的行为,特雷·伊格尔顿嘲弄道:“为了更好地阐明我们对于世界的意识,却把物质世界关在门外。对于任何相信意识在某种重要的意义上是实践的,是不可分割地与我们在现实中的活动和作用于现实的方式联在一起的人来说,这样的做法注定是自我拆台。这就像为了更方便地研究血液循环而把人杀死一样”[2]121。当然,形式主义理论家们最终自己也意识到,“每个共时性体系都包括了它的过去和未来,这两者是体系中不可分离的结构因素”[8],因而,在批评实践中去进行所谓的纯共时分析只是一种不切实际的幻想。