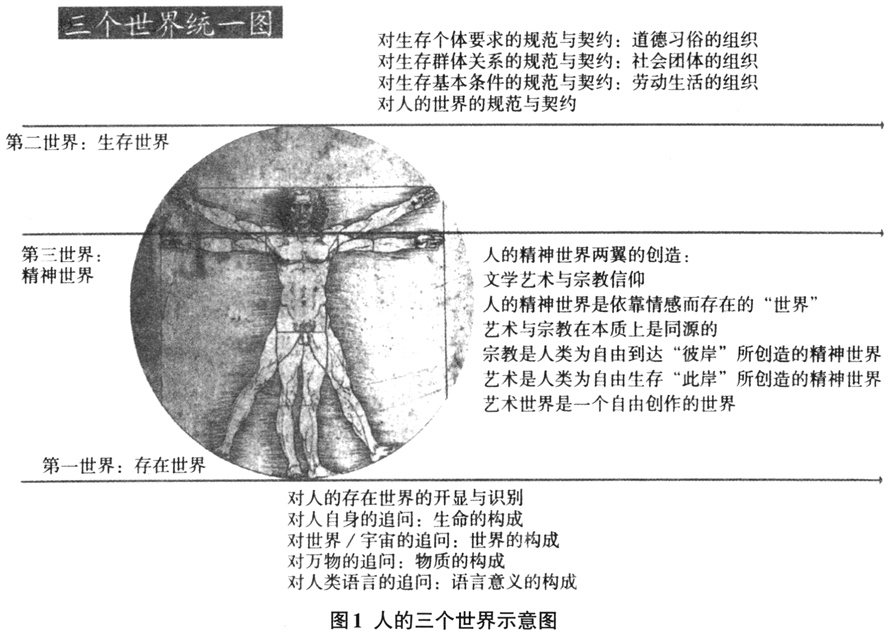

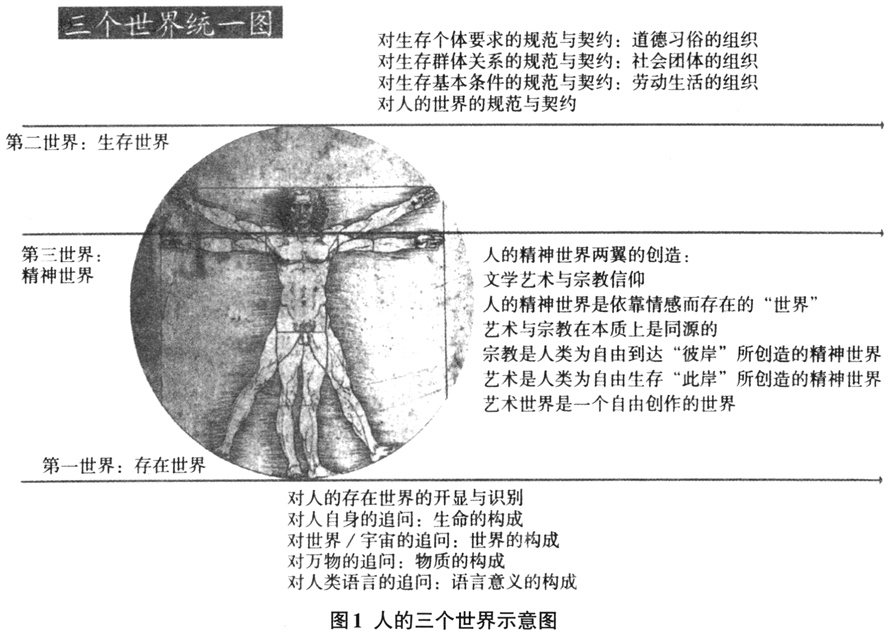

面具的存在是一种世界文化现象,面具艺术更是一种世界性的艺术。“使用面具这一现象可以说遍及全球,无处不在。”[1](P9) 面具作为艺术,既表现在静态的面具造型之中,①又表现在动态的各种面具艺术活动的表演之中。这是面具艺术独特性格的双重性。面具表演,顾名思义,指的是戴着面具的表演活动,包括假面舞和面具哑剧(哑杂剧),以及中国的跳神、社火、傩祭、傩歌、傩舞、傩戏等。 换言之,面具的艺术性存在于静态的面具造型和动态的面具表演之中,是具体的人类行为中的造型性表达。 从另一方面说,面具是人的生存世界和精神世界的“中介”。因为它面对的是人的过去、现在和未来,人的生存和死亡,所以又充满了神秘性,面具成为构成生存世界和精神世界的“中介”、出入存在世界和神鬼世界的“密码”和形成娱人世界与娱神世界的“场域”。“面具跟神话一样,无法就事论事,或者单从作为独立事物的面具本身得到解释。从语义的角度来看,只有放入各种变异的组合体当中,一个神话才能获得意义,面具也是同样道理,不过单从造型方面来看,一种类型的面具是对其他类型的一种回应,它通过变换后者的外形和色彩获得自身的个性。”[2](P19) 中华面具艺术的独特性格,是从与非面具艺术的对照中得来的,这是对研究面具与非面具艺术路径的思考。 中华面具艺术的独特性格,又是建立在独特的神秘审美上的:其与生活状态相异的外部形貌和行为活动,包括中华民族所特有的各种傩的演绎行为——傩歌、傩舞、傩戏等,它表现出了中国人战胜生活困难的独特一面:企盼愿望的独有精神表达。 中华面具艺术的艺术性,也就存在于这种独有的神秘性之中——一种“天人合一”的叙事之中。所以,在某种意义上,中华面具艺术的独特神秘性,也就是其独特的“天人合一”性。 一、中华面具:精神世界的独特神秘性 作为艺术的一种,面具创造的是人的精神世界,而且是一种神秘的精神世界。这在中华傩面具的行为活动中,表现得更为充分。 “傩”是中华民族从史前社会就开始的一项驱除苦难、追求美好的精神活动,傩的基本功能是“驱鬼逐疫”和“祈寓福喜”,傩的面具功能也就体现在这种“驱鬼逐疫”和“祈寓福喜”的精神活动中。凡是傩,无论是傩祭,还是傩乐、傩舞和傩戏,都与面具相关——面具成为傩的活动的外在显现的标志。虽然,傩的表演,以及面具、布景、道具、服装和特技等,都与艺术相关,但面具是傩的艺术灵魂——用面具特有的艺术性来显现傩的本质性。 人的世界就是人维世界,是以人为起点的世界。人维世界是人自己创造的世界,人维世界也是人自己展开的世界。人维世界也是一个由三极世界组成的世界:第一极世界——存在世界(第一世界);第二极世界——生存世界(第二世界);第三极世界——精神世界(第三世界)。人是三个世界——存在世界、生存世界和精神世界的综合与统一体,这是世界人类作为一个类的物种的共性。 人类创造的精神世界,从本质上说是一种非生理存在的世界,是人类为了识别、认识和把握人的存在世界和生存世界所创造的另一世界,也就是由文学艺术和宗教习俗组成的两翼世界。艺术和宗教都是因人的精神追求而形成的。艺术是人类为了精神的交流而创造,宗教则是人类为了精神的慰藉/解脱而创造。 叙事是艺术生成的本质,艺术叙事也是对人类生活状态的一种展示。 各种艺术的特性——艺术性的差异,也就体现在材料与展开的技艺上的差异。换句话说,任何艺术的独特性,就是叙事的材料(媒材)和技艺的独特性。中华面具艺术的特殊性格就在其面具造型(媒材)和表演(技艺)的独特性,一种在媒材(面具、服饰等)、技艺(活动和表演)与叙事上的特殊性。这种特殊性又基本集中在面具的造型和表演之中——一种中华民族特有的面具造型和面具表演的高度统一性——造型-表演的写意性。这种写意的统一性也就是中华面具的艺术性。这就是说,与西方面具艺术相比较,中华面具艺术的特殊性,正是因媒材和技法的不同而导致的叙事方法的不同产生的艺术特殊性。

更进而言之,中华面具艺术的特殊性,是一种独特性格的神秘性,它建筑在两大基础上:一是艺术创造的写意基础;二是宗教习俗的混杂基础。 对中华面具的艺术性而言,宗教习俗的混杂基础——儒释道与民间宗教习俗的混杂,造成了中华面具造型-表演的形态上的多元性和复杂性,它带来的是面具造型-表演的形态上更多的单一艺术特性,如各地域傩舞和傩戏的差异,以及藏戏面具作为中国戏剧的特殊性。但艺术创造的写意基础却具有共性,它是形成中华面具艺术特殊性格的最基本原因,也形成中华面具艺术特殊性格的最基本结果。这就是:中国人在艺术创作上的写意原则,是建筑在自身独有的观察世界、认识世界和表现世界的哲学观念上的——“天人合一”的哲性想象上。 二、面具的审美性:“天人合一”的哲性想象

更进而言之,中华面具艺术的特殊性,是一种独特性格的神秘性,它建筑在两大基础上:一是艺术创造的写意基础;二是宗教习俗的混杂基础。 对中华面具的艺术性而言,宗教习俗的混杂基础——儒释道与民间宗教习俗的混杂,造成了中华面具造型-表演的形态上的多元性和复杂性,它带来的是面具造型-表演的形态上更多的单一艺术特性,如各地域傩舞和傩戏的差异,以及藏戏面具作为中国戏剧的特殊性。但艺术创造的写意基础却具有共性,它是形成中华面具艺术特殊性格的最基本原因,也形成中华面具艺术特殊性格的最基本结果。这就是:中国人在艺术创作上的写意原则,是建筑在自身独有的观察世界、认识世界和表现世界的哲学观念上的——“天人合一”的哲性想象上。 二、面具的审美性:“天人合一”的哲性想象

更进而言之,中华面具艺术的特殊性,是一种独特性格的神秘性,它建筑在两大基础上:一是艺术创造的写意基础;二是宗教习俗的混杂基础。 对中华面具的艺术性而言,宗教习俗的混杂基础——儒释道与民间宗教习俗的混杂,造成了中华面具造型-表演的形态上的多元性和复杂性,它带来的是面具造型-表演的形态上更多的单一艺术特性,如各地域傩舞和傩戏的差异,以及藏戏面具作为中国戏剧的特殊性。但艺术创造的写意基础却具有共性,它是形成中华面具艺术特殊性格的最基本原因,也形成中华面具艺术特殊性格的最基本结果。这就是:中国人在艺术创作上的写意原则,是建筑在自身独有的观察世界、认识世界和表现世界的哲学观念上的——“天人合一”的哲性想象上。 二、面具的审美性:“天人合一”的哲性想象