武汉大学机构用户,欢迎您!

一国的教育投资水平必须与其经济发展水平相适应已成为学界共识。我国在2012年终于实现财政性教育经费支出占GDP比例突破4%的目标。对于“后4%时代”的教育财政走向,有必要超越教育学的视野,从教育与经济发展的关系上进行深入探讨。跨国数据实证研究发现,相对于受教育年限,代表教育质量的PISA2003成绩对经济增长具有更大解释力,而提高优等生比例带来的经济效应则是其他教育变量所无法比拟的;延长初等、中等、高等教育年限均能够对经济增长产生正向效应,且中等教育年限对经济增长的效应最大;提高人口中等、高等教育参与率对经济增长有显著贡献,且中等教育参与率的效应最大。此外,路径分析的结果表明,中等、高等教育生均经费的增加能够显著地拉动人均GDP增长。因此,在“后4%时代”,首先,我国应当继续扩大各级教育投入,在保持义务教育受教育年限、参与率和提高中等教育的受教育年限、参与率的基础上,着力提升教育质量;其次,坚持“三个增长”,努力提高各级教育生均经费,特别是高等教育生均经费;最后,建议教育财政性经费中建立“英才教育基金”,给予天赋高的学生以特殊的人才培养机制,为我国未来科技和经济的快速发展提供充足的精英后备人才。

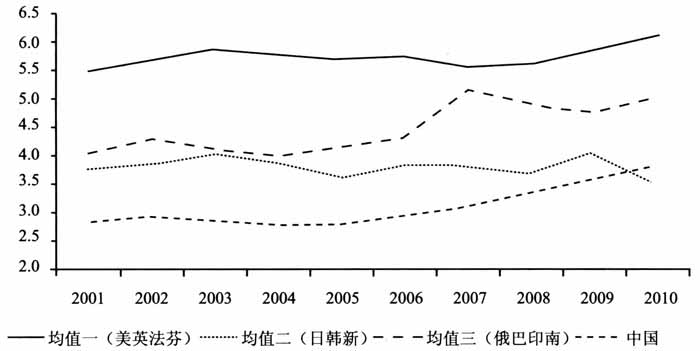

图1 主要国家公共教育支出占GDP比例⑧ 那么,是否完成4%之后,我国的公共教育经费投入就已然足够了呢?这还需要考虑到经济发展水平的问题,正如厉以宁、王善迈等学者曾指出的,一国的教育投资水平必须与其经济发展水平相适应。前面列举的多数是发达国家,而对于同样处于中等收入水平的金砖国家来说,其公共教育支出占本国GDP的比重在过去十年可谓一路攀升,从2001年的4%波动上升到2010年的5%左右。因此,对于中国来说,仍然应该加大公共教育经费投入,但什么时候应该达到什么水平,并不能仅由相同经济水平国家的均值来得出,还需要考虑到本国的经济发展水平和发展速度,经过计量模型分析来估计。但这并不是本文的意图所在。 实际上,我们认为,单纯的提出一个数字并没有太多意义。教育包含的面非常广,从学前到高教,从普教到职教,政府不可能包办一切,也无需对各级各类教育都一视同仁、等量齐观。我们应该探讨数字背后的问题,更深入地关注有限的公共教育财政预算应该投向何处,在我国,公共教育财政(特别是中央财政)长期存在着对高等教育过度补贴的现象。以“985工程”为例,一、二、三期建设工程的中央财政专项就接近600亿。而差不多同一时期,中央实施的各项义务教育专项工程累计投入650多亿⑨,与“985工程”不相上下。由此可见,教育层级之间的投入不平衡问题需要受到重视,并亟待从各级教育对于经济的贡献这一视角进行考察⑩。教育经济学中不乏关于教育个体收益与社会收益的研究(11),大量理论分析和实证结果表明,从受益的主体来说,基础教育具有更大的外部性,能够产生更大的社会效益;而高等教育的社会收益率通常低于基础教育,对提高个体收益更具决定性作用。 对于“后4%时代”公共教育经费应该投向何处这一问题,我们不打算单纯地从教育财政或者教育公平的视角来看待。归根结底,公共教育财政投入是为了维护教育的准公共产品属性,而维护这一属性的直接目的,在微观上是为了使人获得一定的公民意识和生存技能,在宏观上则是为了带来经济繁荣和社会发展。众所周知,教育对于经济增长具有长期而正向的促进作用,那么我们没有理由不从经济增长的角度来理性思考“后4%时代”公共教育经费应该投向何处。更具体地说,究竟哪一级哪一类的教育应该得到更多的公共财政支持才更有利于国家经济增长,这也是本文所要探讨的“后4%时代”公共教育支出的主要问题。 二、两个技术问题 在研究教育与经济增长关系上,有两个问题在教育经济学中一直备受关注。首先,关于国民受教育水平的度量问题,究竟是应该看重教育数量还是教育质量(12)。很长一段时间,受限于数据,一般都用估算的平均受教育年限来代替国民受教育水平。在这方面,美国宏观经济学家罗伯特·巴罗(Robert Barro)和李钟和(Jong-Wha Lee)持续进行了大量的工作(13),并估算出了覆盖世界200多个国家的受教育年限数据(以下简称BL数据),每隔几年便进行更新(14)。这一算法在最近受到了质疑,美国教育经济学家艾瑞克·汉纳谢克(Eric Hanushek)认为,受教育年限数据的局限性显而易见,因为其中包含着一个非常不切实际的假设,即各个国家的教育质量是几乎均等的。也就是说,在教育发达国家(如芬兰、新加坡这些在国际学生学业测试中表现最好的国家)接受小学教育和在教育欠发达国家(如一些非洲国家)接受小学教育是差不多对等的。因此,简单地将人口的平均受教育年限作为教育发展水平的代理变量难免会得出荒谬的结果。正如汉纳谢克所指出的,一些非洲贫困国家为了达到联合国教科文组织(United Nation Educational,Scientific and Cultural Organization,简称UNESCO)等国际组织制定的教育目标而盲目提高入学率和升学率,但其学生接受教育的质量却是相当低下的(15)。为了寻找对教育质量更加合适的度量,汉纳谢克和卢德格尔·沃斯曼(Ludger Woessman)利用1960年以来开展的大型国际学生学业成就和能力测试数据,如PISA(Program for International Student Assessment)、TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study)、PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study)等,通过经验校准的方法进行处理,得到了一组跨国可比的教育质量数据(以下简称HW数据)(16)。他们利用计量模型和HW数据,证明了与平均受教育年限相比,教育质量对一国长期经济增长更加具有决定性作用(17)。

图1 主要国家公共教育支出占GDP比例⑧ 那么,是否完成4%之后,我国的公共教育经费投入就已然足够了呢?这还需要考虑到经济发展水平的问题,正如厉以宁、王善迈等学者曾指出的,一国的教育投资水平必须与其经济发展水平相适应。前面列举的多数是发达国家,而对于同样处于中等收入水平的金砖国家来说,其公共教育支出占本国GDP的比重在过去十年可谓一路攀升,从2001年的4%波动上升到2010年的5%左右。因此,对于中国来说,仍然应该加大公共教育经费投入,但什么时候应该达到什么水平,并不能仅由相同经济水平国家的均值来得出,还需要考虑到本国的经济发展水平和发展速度,经过计量模型分析来估计。但这并不是本文的意图所在。 实际上,我们认为,单纯的提出一个数字并没有太多意义。教育包含的面非常广,从学前到高教,从普教到职教,政府不可能包办一切,也无需对各级各类教育都一视同仁、等量齐观。我们应该探讨数字背后的问题,更深入地关注有限的公共教育财政预算应该投向何处,在我国,公共教育财政(特别是中央财政)长期存在着对高等教育过度补贴的现象。以“985工程”为例,一、二、三期建设工程的中央财政专项就接近600亿。而差不多同一时期,中央实施的各项义务教育专项工程累计投入650多亿⑨,与“985工程”不相上下。由此可见,教育层级之间的投入不平衡问题需要受到重视,并亟待从各级教育对于经济的贡献这一视角进行考察⑩。教育经济学中不乏关于教育个体收益与社会收益的研究(11),大量理论分析和实证结果表明,从受益的主体来说,基础教育具有更大的外部性,能够产生更大的社会效益;而高等教育的社会收益率通常低于基础教育,对提高个体收益更具决定性作用。 对于“后4%时代”公共教育经费应该投向何处这一问题,我们不打算单纯地从教育财政或者教育公平的视角来看待。归根结底,公共教育财政投入是为了维护教育的准公共产品属性,而维护这一属性的直接目的,在微观上是为了使人获得一定的公民意识和生存技能,在宏观上则是为了带来经济繁荣和社会发展。众所周知,教育对于经济增长具有长期而正向的促进作用,那么我们没有理由不从经济增长的角度来理性思考“后4%时代”公共教育经费应该投向何处。更具体地说,究竟哪一级哪一类的教育应该得到更多的公共财政支持才更有利于国家经济增长,这也是本文所要探讨的“后4%时代”公共教育支出的主要问题。 二、两个技术问题 在研究教育与经济增长关系上,有两个问题在教育经济学中一直备受关注。首先,关于国民受教育水平的度量问题,究竟是应该看重教育数量还是教育质量(12)。很长一段时间,受限于数据,一般都用估算的平均受教育年限来代替国民受教育水平。在这方面,美国宏观经济学家罗伯特·巴罗(Robert Barro)和李钟和(Jong-Wha Lee)持续进行了大量的工作(13),并估算出了覆盖世界200多个国家的受教育年限数据(以下简称BL数据),每隔几年便进行更新(14)。这一算法在最近受到了质疑,美国教育经济学家艾瑞克·汉纳谢克(Eric Hanushek)认为,受教育年限数据的局限性显而易见,因为其中包含着一个非常不切实际的假设,即各个国家的教育质量是几乎均等的。也就是说,在教育发达国家(如芬兰、新加坡这些在国际学生学业测试中表现最好的国家)接受小学教育和在教育欠发达国家(如一些非洲国家)接受小学教育是差不多对等的。因此,简单地将人口的平均受教育年限作为教育发展水平的代理变量难免会得出荒谬的结果。正如汉纳谢克所指出的,一些非洲贫困国家为了达到联合国教科文组织(United Nation Educational,Scientific and Cultural Organization,简称UNESCO)等国际组织制定的教育目标而盲目提高入学率和升学率,但其学生接受教育的质量却是相当低下的(15)。为了寻找对教育质量更加合适的度量,汉纳谢克和卢德格尔·沃斯曼(Ludger Woessman)利用1960年以来开展的大型国际学生学业成就和能力测试数据,如PISA(Program for International Student Assessment)、TIMSS(Trends in International Mathematics and Science Study)、PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study)等,通过经验校准的方法进行处理,得到了一组跨国可比的教育质量数据(以下简称HW数据)(16)。他们利用计量模型和HW数据,证明了与平均受教育年限相比,教育质量对一国长期经济增长更加具有决定性作用(17)。