武汉大学机构用户,欢迎您!

利用2001-2010年省级面板数据,建立地方政府教育投入最优水平模型。运用计量分析和GIS①的方法,从时序和空间上分析了地方政府教育投入努力程度、供给匹配度的差异。结果显示地方政府教育投入努力程度与经济发展水平没有明确的线性关系,经济最为发达的东部省份教育投入努力程度较低。2006-2010年间,西部多数省份努力程度呈现持续下降的趋势。中央补助对地方政府教育经费总量的增加作用非常有限。

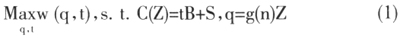

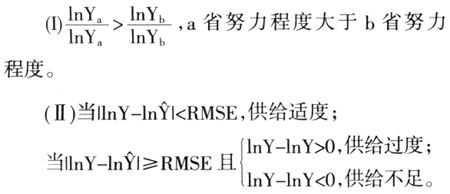

二、教育财政最优供给理论模型及计量分析 (一)理论模型——需求模型与供给模型 自公共品(public goods)俱乐部理论和多数投票理论出现以来,学者们开始从消费者选择的角度,运用新古典和公共选择理论的范式分析公共品的最优供给数量和质量。这一类模型被称为需求模型,如较早的Borcherding和Deacon(B-D)模型(1972)、[4]Bergstrom和Goodman(B-G)模型(1973)等。[5]还有一类模型从政府的自主供给、自主决策出发分析公共品的最优供给,这被称为供给模型,如Guengant、Josselin和Rocaboy(2002)等人构建的供给理论模型。[6]后期的一些研究逐步丰富了公共品最优供给模型,引入了对网络效应(network effect)、拥挤效应(congestion effect)、群体效应(peer effect)的分析(Guengant等,2002)。 在需求模型中,政府的公共品最优供给取决于中间投票人(median voter)的最优消费选择。提供公共品的资金来自于税收,并假设由居民平均分摊,构成公共品的价格。居民根据其面临的预算约束选择一个公共品的最优消费水平。“中间投票人”所偏好的公共品最优消费水平会成为政府的最终决策方案。 在供给模型中,政府不直接受限于投票人的意愿,而是较自主地进行决策。政府官员的理性在于使其政治地位可持续,保持政治声望。因此,政府的效用目标就是使其声誉最大化。居民期望政府能够以最小的成本实现既定的政策目标。因此社会整体福利便成为政府效用函数的一个间接参数。政府行为即是在提供适量的(人均)公共品(q)与选择合理的税率(t)之间进行决策。税率越高,一方面,在成本不变的情况下地方政府能够提供更多的公共服务,而另一方面,这也增加了居民的税收负担,引起社会不满。因此,最优的政策是在公共品规模与税率之间做出符合均衡目标的组合选择。因此,这就成了一个决策优化问题。政府最优化问题可以描述为:

二、教育财政最优供给理论模型及计量分析 (一)理论模型——需求模型与供给模型 自公共品(public goods)俱乐部理论和多数投票理论出现以来,学者们开始从消费者选择的角度,运用新古典和公共选择理论的范式分析公共品的最优供给数量和质量。这一类模型被称为需求模型,如较早的Borcherding和Deacon(B-D)模型(1972)、[4]Bergstrom和Goodman(B-G)模型(1973)等。[5]还有一类模型从政府的自主供给、自主决策出发分析公共品的最优供给,这被称为供给模型,如Guengant、Josselin和Rocaboy(2002)等人构建的供给理论模型。[6]后期的一些研究逐步丰富了公共品最优供给模型,引入了对网络效应(network effect)、拥挤效应(congestion effect)、群体效应(peer effect)的分析(Guengant等,2002)。 在需求模型中,政府的公共品最优供给取决于中间投票人(median voter)的最优消费选择。提供公共品的资金来自于税收,并假设由居民平均分摊,构成公共品的价格。居民根据其面临的预算约束选择一个公共品的最优消费水平。“中间投票人”所偏好的公共品最优消费水平会成为政府的最终决策方案。 在供给模型中,政府不直接受限于投票人的意愿,而是较自主地进行决策。政府官员的理性在于使其政治地位可持续,保持政治声望。因此,政府的效用目标就是使其声誉最大化。居民期望政府能够以最小的成本实现既定的政策目标。因此社会整体福利便成为政府效用函数的一个间接参数。政府行为即是在提供适量的(人均)公共品(q)与选择合理的税率(t)之间进行决策。税率越高,一方面,在成本不变的情况下地方政府能够提供更多的公共服务,而另一方面,这也增加了居民的税收负担,引起社会不满。因此,最优的政策是在公共品规模与税率之间做出符合均衡目标的组合选择。因此,这就成了一个决策优化问题。政府最优化问题可以描述为: