武汉大学机构用户,欢迎您!

中国人力资源丰富,人才地理分布广泛,但由于受长期公共教育经费短缺、人力资源开发不足的影响,人力资源强国建设面临重重困难。公共教育投入不足有着诸多的深层原因,从“器物、制度与文化”三个层面分析了加大公共教育投入、建设人力资源强国的路向与制度选择。

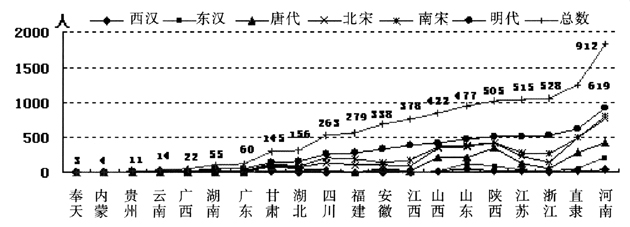

图1 中国24史中5700余人地理籍贯分布 图1表明,中国历代人才在地理上是广泛分布的,而且与社会经济发展是一致的,经济中心的位移往往引起文化中心的移动和人才大迁徙。但人才的地理来源分布落差较大,经济文化发展的“边缘”地区,人力资源开发严重不足。 近现代以来,中国遭遇“乱世”,历史人物的地理来源与新中国成立后能上大学者的地理分布极不一致,如图2所示。这进一步佐证了在中西部少数民族地区、经济欠发达地区,人力资源的开发还有很大空间。

图1 中国24史中5700余人地理籍贯分布 图1表明,中国历代人才在地理上是广泛分布的,而且与社会经济发展是一致的,经济中心的位移往往引起文化中心的移动和人才大迁徙。但人才的地理来源分布落差较大,经济文化发展的“边缘”地区,人力资源开发严重不足。 近现代以来,中国遭遇“乱世”,历史人物的地理来源与新中国成立后能上大学者的地理分布极不一致,如图2所示。这进一步佐证了在中西部少数民族地区、经济欠发达地区,人力资源的开发还有很大空间。  图2 中国近现代人才地理分布 我国本土科学家在国际权威科学院中出任外籍院士的数量不仅大大低于发达国家,而且还低于印度:获得国际性权威科技奖的人数寥寥无几。在158家国际一流的科研机构和156家二流科研机构中,只有2.26%的研究带头人是中国籍科学家。在一流科研机构的最高负责人中只有一位是中国人;在二流科研机构中只有1%的负责人是中国人。中国现在还没有一所大学能进入到世界前200位;每百万人拥有科学家和工程师人数只相当于日本的9.3%、美国的11.2%、俄罗斯的13.5%、德国的16%、法国(英国)的17.1%[5]。2000年我国政府设立国家最高科学技术奖以来,共有14位科学家获奖。但这14位科学家中的12位都是1951年前大学毕业的。也正因为如此,钱学森才多次发出“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这一令人刻骨铭心的疑问和感叹。 邓小平同志早在1989年就曾反思和警告说,十年最大的失误在教育。一转眼,21世纪又过去十年,纵观中国教育中的种种乱象,同样的结论仍然成立。鲁迅先生的呐喊“在要求天才的产生之前,应该先要求可以使天才生长的民众、使天才生长的社会”或许是答案之一。中国区域社会经济差异极大,而潜在的优秀人才并非集中出生于少数大中城市和富裕家庭,而是呈随机的地理分布。如果大量潜在的“苗子”没有机会跨进大学门槛,没有与同龄人一样的生长“土壤”,他们就只能湮没于亿万“打工者”或“农民工”群体中。

图2 中国近现代人才地理分布 我国本土科学家在国际权威科学院中出任外籍院士的数量不仅大大低于发达国家,而且还低于印度:获得国际性权威科技奖的人数寥寥无几。在158家国际一流的科研机构和156家二流科研机构中,只有2.26%的研究带头人是中国籍科学家。在一流科研机构的最高负责人中只有一位是中国人;在二流科研机构中只有1%的负责人是中国人。中国现在还没有一所大学能进入到世界前200位;每百万人拥有科学家和工程师人数只相当于日本的9.3%、美国的11.2%、俄罗斯的13.5%、德国的16%、法国(英国)的17.1%[5]。2000年我国政府设立国家最高科学技术奖以来,共有14位科学家获奖。但这14位科学家中的12位都是1951年前大学毕业的。也正因为如此,钱学森才多次发出“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这一令人刻骨铭心的疑问和感叹。 邓小平同志早在1989年就曾反思和警告说,十年最大的失误在教育。一转眼,21世纪又过去十年,纵观中国教育中的种种乱象,同样的结论仍然成立。鲁迅先生的呐喊“在要求天才的产生之前,应该先要求可以使天才生长的民众、使天才生长的社会”或许是答案之一。中国区域社会经济差异极大,而潜在的优秀人才并非集中出生于少数大中城市和富裕家庭,而是呈随机的地理分布。如果大量潜在的“苗子”没有机会跨进大学门槛,没有与同龄人一样的生长“土壤”,他们就只能湮没于亿万“打工者”或“农民工”群体中。