武汉大学机构用户,欢迎您!

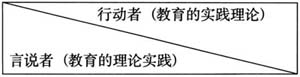

教育活动中存在着教育的“言说者”与教育的“行动者”两个群体。根据两者的活动类型,前者从事着教育的“理论实践”,后者孕育着教育的“实践理论”。教育“言说者”之理论的“无用”使得其对教育实践具有“大用”之功效;教育“行动者”丰富、生动的实践活动滋养了教育“言说者”的思想和智慧。教育的“言说者”应该在对“教育学家”的追求中,与以“教育家”为最高人格追求的教育“行动者”在相互进入中走向握手言和。

事实上,就某一位具体的“教育人”而言,他所在的制度化工作岗位不但决定了他的教育活动类型,还影响着他的思维方式,改造着他的教育性情倾向。这就决定了他在“言说与行动”、“理论与实践”的天平上要倾向于其中一方。如大学的教师,虽然他从事着教书育人的实践工作,但他的主要任务还是学术研究,承担着知识和理论的再生产的职责。中小学的教师们虽然可以写出有价值的研究成果,但他们的工作性质、考核方式、评价标准决定了在他们的价值坐标中,“育人”要占有更大的比重。在制度化的环境中,一位大学教师完全可以选择少说多做、少思多教的“教书”为主的生活方式,不去理会科研成果的考核、课题的申报等制度化规定,因为这是他们应有的权利。一位中小学教师也完全可以将自己关在书斋中“多思、多想、多说”,“任你东西南北风、咬定青山不放松”地从事理论为主的活动,不去理会文明班级的评选、升学率的高低,这也是他的权利。问题是,现实中这样做的人寥若晨星。因为在制度化的环境中,这样做就会被看成是另类,看成是不务正业,甚至面临着“下岗”的危险。当然,也许有人要说,最好同时既是一名出色的理论工作者又是一名出色的实践工作者,或者在教育活动中将两种活动平分秋色,在时间和精力上各占一半。这种观点理论上说得通,在实际生活中却很难做到。也许有人要举出苏霍姆林斯基,魏书生的例子,他们不但是出色的教育家,还是著名的教育理论家。不可否认,他们在教育理论上有深刻的造诣,但由于他们的工作岗位、学术取向和教育活动类型,我们通常更多地将他们界定为教育家,而很少称他们是教育学家。同样,尽管赫尔巴特、康德、杜威等都有过亲身的教育实践经历,杜威还亲自在芝加哥创办实验学校,但由于他们更多地从事教育理论的研究工作,并且提出了卓有成效的教育观点,我们依然称他们为教育学家。根据前面的分类标准,我们可以将苏霍姆林斯基,魏书生为代表的以从事实践为主的教育人所从事的活动界定为“教育的实践理论”,将杜威为代表的以从事理论研究为主的“教育人”从事的活动称为“教育的理论实践”。从事“教育实践理论”的“教育人”以教育家为最高职业追求,从事“教育理论实践”的“教育人”则以教育学家为最高人格指向。这个分类尽管有争议,也“可能掩盖更深刻的重要事实,这个特性不完美,但相当好用,我们喜欢它。”④

事实上,就某一位具体的“教育人”而言,他所在的制度化工作岗位不但决定了他的教育活动类型,还影响着他的思维方式,改造着他的教育性情倾向。这就决定了他在“言说与行动”、“理论与实践”的天平上要倾向于其中一方。如大学的教师,虽然他从事着教书育人的实践工作,但他的主要任务还是学术研究,承担着知识和理论的再生产的职责。中小学的教师们虽然可以写出有价值的研究成果,但他们的工作性质、考核方式、评价标准决定了在他们的价值坐标中,“育人”要占有更大的比重。在制度化的环境中,一位大学教师完全可以选择少说多做、少思多教的“教书”为主的生活方式,不去理会科研成果的考核、课题的申报等制度化规定,因为这是他们应有的权利。一位中小学教师也完全可以将自己关在书斋中“多思、多想、多说”,“任你东西南北风、咬定青山不放松”地从事理论为主的活动,不去理会文明班级的评选、升学率的高低,这也是他的权利。问题是,现实中这样做的人寥若晨星。因为在制度化的环境中,这样做就会被看成是另类,看成是不务正业,甚至面临着“下岗”的危险。当然,也许有人要说,最好同时既是一名出色的理论工作者又是一名出色的实践工作者,或者在教育活动中将两种活动平分秋色,在时间和精力上各占一半。这种观点理论上说得通,在实际生活中却很难做到。也许有人要举出苏霍姆林斯基,魏书生的例子,他们不但是出色的教育家,还是著名的教育理论家。不可否认,他们在教育理论上有深刻的造诣,但由于他们的工作岗位、学术取向和教育活动类型,我们通常更多地将他们界定为教育家,而很少称他们是教育学家。同样,尽管赫尔巴特、康德、杜威等都有过亲身的教育实践经历,杜威还亲自在芝加哥创办实验学校,但由于他们更多地从事教育理论的研究工作,并且提出了卓有成效的教育观点,我们依然称他们为教育学家。根据前面的分类标准,我们可以将苏霍姆林斯基,魏书生为代表的以从事实践为主的教育人所从事的活动界定为“教育的实践理论”,将杜威为代表的以从事理论研究为主的“教育人”从事的活动称为“教育的理论实践”。从事“教育实践理论”的“教育人”以教育家为最高职业追求,从事“教育理论实践”的“教育人”则以教育学家为最高人格指向。这个分类尽管有争议,也“可能掩盖更深刻的重要事实,这个特性不完美,但相当好用,我们喜欢它。”④