武汉大学机构用户,欢迎您!

本文从一个新的角度审视菲诺罗萨/庞德对中国文字的阐释这个在学术界争议不休的问题,通过剖析庞德对菲诺罗萨的解读以及其他批评家对庞德的误读,结合中国古典诗词的例证,来阐明埃兹拉·庞德“意符诗法”的起源和性质。主要结论是:“意符思维”的精髓在于“物”,而非人们常说的“并置”。

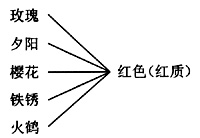

樱是红色的 ………… 开满粉红色花朵的樱树照片 樱(树)的汉字 同一个汉字用于所有词性 给出一种活物的功能⑤ 除细微差别之外,原始图解可以在菲诺罗萨1909年的笔记中找到。该笔记保存着后来经庞德编辑出版的题为《作为诗歌媒介的汉字》的文章原稿。然而,值得注意的是,在这本笔记里,菲诺罗萨划掉了“樱是红的”一行中的“是”字,而以等号代之。在下一行也有另一表述,即“樱质=红质”(cherryness=redness)⑥。 格芬说“玫瑰、夕阳、铁锈、火鹤和樱花等同于红色的,或红质”⑦,这无疑是对的。但是,在他的考察中,两个重要的问题却没有提出:第一,就汉字而言,“玫瑰、夕阳、铁锈、火鹤以及樱花”以何种方式等同于“红色的或红质”?第二,这个图解如何同菲诺罗萨关于中西语言对比的总体探讨相关联?笔者拟以自己的假说来回答这两个问题。 我的假说是:这一图解的基础,乃是菲诺罗萨对于汉语中,尤其是中国古典诗词中,比比皆是的一种用法所作的观察和阐释,亦即:某一书写符号本来表示某一具有特定颜色的事物,进而被用来指代这一颜色本身。 以“樱”字为例:在《本事诗》中,孟綮写道:“白尚书姬人樊素,善歌,妓人小蛮,善舞,尝为诗曰:‘樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。’”⑧ 此处,诗人在形容樊素的口(或者更准确地说,她的唇)非常红艳⑨,而小蛮之腰十分纤细。但他并没有使用“红”和“细”这类字眼,而是用“樱”暗示“红”,以“杨柳”暗示“细”。显然,正是源于这一用法,我们才有了现在的“樱口”和“樱桃口”之类词语。它们的字面意义是“樱口”或“樱唇”,而可以直译成“红口”或“红唇”。在以下两个取自中国古诗的例子中,可以见到相同的用法: 风生龙爪玉星香 露湿樱唇金缕长 张宪:《太真明皇并笛图》⑩ 髻摇金钿落 惜恐樱唇薄 张先:《菩萨蛮》(11) 在中国古典诗词中,这样的例子不胜枚举。比如,“碧”字的本义是一种青色的美玉(“碧石之青美者”)(12)。以《山海经》为例:“又西百五十里曰高山其上多银其下多青碧雄黄。”(13) 然而且看下面诗行中,“碧”字所表示的“蓝色”或“青色”之意: 荷生绿泉中 碧叶齐如规 张华:《荷诗》(14) 飘飘上碧霄 霭霭隐青林 吴均:《咏云》(15) 碧水浩浩云茫茫 美人不来空断肠 李白:《早春寄王汉阳》(16) 数尺游丝堕碧空 年年长是惹东风 陆龟蒙:《自遣》(17) 或许是受这一用法影响,对于今日大多数说中文的人而言,在“樱唇”、“樱口”和“樱桃口”这些词组中,“樱”或“樱桃”已经变成了一个仅有“红色”含义的形容词。与此类似,“碧”字在“碧叶”、“碧虚”、“碧水”、“碧空”等词以及“碧海”、“碧眼”等常用词中,也已作为色彩词语,仅指“蓝”或者“青”(18)。但是,菲诺罗萨并不这样看,否则他就会与自己在欧洲语言中所发现的,被他称为“没有血肉的形容词抽象化”(bloodless adjectival abstraction)(19) 的现象相安无事。正如他在论汉语的通篇文章中之所为,菲诺罗萨会以初始意义来看待“樱”、“樱桃”和“碧”这些词,即一株樱桃或一块玉石,亦即视之为“物”。事实上,他就是以这种方式来看待汉语的长处的,尤其是在欧洲语言的反衬之下。他认为后者深受欧洲逻辑影响,从而变得越来越抽象,越来越远离“物”本身。他在1909年的笔记中写道:

樱是红色的 ………… 开满粉红色花朵的樱树照片 樱(树)的汉字 同一个汉字用于所有词性 给出一种活物的功能⑤ 除细微差别之外,原始图解可以在菲诺罗萨1909年的笔记中找到。该笔记保存着后来经庞德编辑出版的题为《作为诗歌媒介的汉字》的文章原稿。然而,值得注意的是,在这本笔记里,菲诺罗萨划掉了“樱是红的”一行中的“是”字,而以等号代之。在下一行也有另一表述,即“樱质=红质”(cherryness=redness)⑥。 格芬说“玫瑰、夕阳、铁锈、火鹤和樱花等同于红色的,或红质”⑦,这无疑是对的。但是,在他的考察中,两个重要的问题却没有提出:第一,就汉字而言,“玫瑰、夕阳、铁锈、火鹤以及樱花”以何种方式等同于“红色的或红质”?第二,这个图解如何同菲诺罗萨关于中西语言对比的总体探讨相关联?笔者拟以自己的假说来回答这两个问题。 我的假说是:这一图解的基础,乃是菲诺罗萨对于汉语中,尤其是中国古典诗词中,比比皆是的一种用法所作的观察和阐释,亦即:某一书写符号本来表示某一具有特定颜色的事物,进而被用来指代这一颜色本身。 以“樱”字为例:在《本事诗》中,孟綮写道:“白尚书姬人樊素,善歌,妓人小蛮,善舞,尝为诗曰:‘樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。’”⑧ 此处,诗人在形容樊素的口(或者更准确地说,她的唇)非常红艳⑨,而小蛮之腰十分纤细。但他并没有使用“红”和“细”这类字眼,而是用“樱”暗示“红”,以“杨柳”暗示“细”。显然,正是源于这一用法,我们才有了现在的“樱口”和“樱桃口”之类词语。它们的字面意义是“樱口”或“樱唇”,而可以直译成“红口”或“红唇”。在以下两个取自中国古诗的例子中,可以见到相同的用法: 风生龙爪玉星香 露湿樱唇金缕长 张宪:《太真明皇并笛图》⑩ 髻摇金钿落 惜恐樱唇薄 张先:《菩萨蛮》(11) 在中国古典诗词中,这样的例子不胜枚举。比如,“碧”字的本义是一种青色的美玉(“碧石之青美者”)(12)。以《山海经》为例:“又西百五十里曰高山其上多银其下多青碧雄黄。”(13) 然而且看下面诗行中,“碧”字所表示的“蓝色”或“青色”之意: 荷生绿泉中 碧叶齐如规 张华:《荷诗》(14) 飘飘上碧霄 霭霭隐青林 吴均:《咏云》(15) 碧水浩浩云茫茫 美人不来空断肠 李白:《早春寄王汉阳》(16) 数尺游丝堕碧空 年年长是惹东风 陆龟蒙:《自遣》(17) 或许是受这一用法影响,对于今日大多数说中文的人而言,在“樱唇”、“樱口”和“樱桃口”这些词组中,“樱”或“樱桃”已经变成了一个仅有“红色”含义的形容词。与此类似,“碧”字在“碧叶”、“碧虚”、“碧水”、“碧空”等词以及“碧海”、“碧眼”等常用词中,也已作为色彩词语,仅指“蓝”或者“青”(18)。但是,菲诺罗萨并不这样看,否则他就会与自己在欧洲语言中所发现的,被他称为“没有血肉的形容词抽象化”(bloodless adjectival abstraction)(19) 的现象相安无事。正如他在论汉语的通篇文章中之所为,菲诺罗萨会以初始意义来看待“樱”、“樱桃”和“碧”这些词,即一株樱桃或一块玉石,亦即视之为“物”。事实上,他就是以这种方式来看待汉语的长处的,尤其是在欧洲语言的反衬之下。他认为后者深受欧洲逻辑影响,从而变得越来越抽象,越来越远离“物”本身。他在1909年的笔记中写道: