武汉大学机构用户,欢迎您!

企业对各类数字化转型项目的投资能否切实提升其投入产出效率?本文通过对全国第一个信息化与工业化深度融合国家示范区内1950家企业2015~2019年连续5年推行数字化管理的追踪调查数据,运用随机前沿分析方法和Tobit模型,测度企业数字化投入产出效率,分析影响企业管理数字化变革的关键要素,从而探索企业提升数字化管理效率的内在运行机制。研究发现,企业管理在数字化变革过程中的资本产出弹性远高于劳动产出弹性,二者投入对数字化效益产生的影响随时间发生改变;数字化转型投资项目的投资效率具有明显异质性特征,同时会随着企业规模的扩大产生相应的递增或递减效果。进一步研究表明,企业数字化投入和效率之间存在非线性关系(先下降、再加速下降直至拐点后上升,且在拐点后呈倒“U”型关系),且投资临界点在100万~200万元之间,走过推行数字化管理动态波动的“阵痛期”,企业数字化管理的先发优势得到显著提升。研究为企业制定数字化管理决策和政府制定企业数字化政策体系提供了经验证据和决策支持,并对在全国范围内进一步推进企业数字化变革具有重要的理论和现实指导意义。

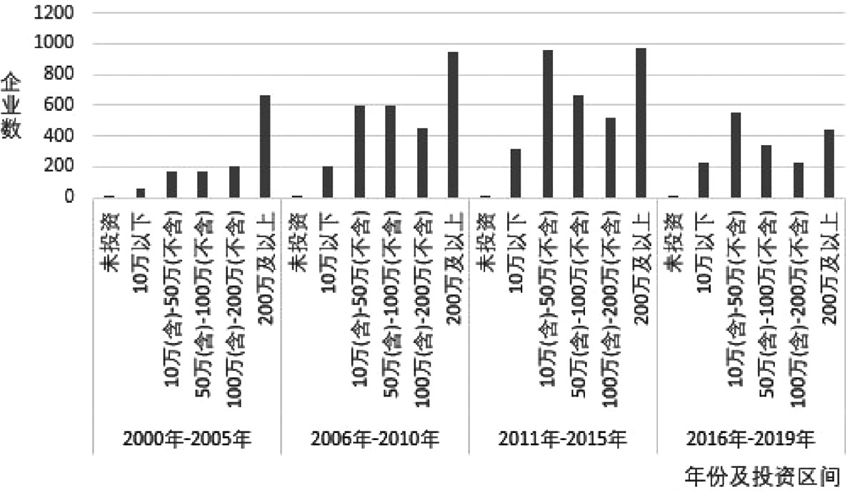

图1 企业ERP项目投资年度动态变化 注:纵轴代表企业数量,横轴代表企业投资规模。 通过梳理已有文献发现,针对企业数字化变革的研究主要集中在宏观、社会和产业层面,而微观层面针对企业管理数字化、数字转型投资项目带来的企业层面的投入产出效率和效益等研究文献相对较少。同时,令人感兴趣的是,微观层面的企业究竟是通过什么样的机制来实现企业管理数字化,其背后有着怎样的深层次动因,以及企业应如何规避数字化投入特征带来的“阵痛期”,从而提升企业的投入产出效率。基于此,本文首先梳理了学术界的相关代表性文献。王开科等(2020)从宏观经济层面讨论了我国数字经济与传统经济的融合发展程度,表明数字技术的应用显著提升了社会生产效率,同时认为数字技术通用性的提升是改善生产效率的关键;王春云和王亚菲(2019)从全社会和第一、第二、第三产业角度,将资本服务理论引入资本回报率测算方法中,量化数字化资本在全社会及行业资本回报率中的作用;何帆和刘红霞(2019)从经济政策角度,利用A股2012~2017年数据研究表明,我国数字经济政策对实体企业数字化变革业绩影响较大,数字化变革显著提升了实体企业经济效益;黄群慧等(2019)重点关注了互联网发展对制造业生产率的影响,从城市、行业、企业3个维度表明,互联网发展显著促进了城市整体和制造业整体生产率,且对制造业整体生产率的影响大于其对城市整体生产率的影响。这些文献从宏观层面(含社会发展、经济政策,以及产业/行业整体生产率等不同视角)对数字经济和企业数字化变革的影响效应进行了卓有价值的探索,为本文拓展针对企业内部微观管理层面的数字化变革研究提供了思路上的有益探索和启发。然而,企业内部管理的数字化变革仍然是只“黑匣子”,企业管理的数字化投资主要包括哪些?其是否能带来投入产出率的提升?如果是,那么这种影响究竟通过怎样的内在机制或哪些关键要素进行传导?企业应如何利用这种数字化项目投入和效率之间的特征关系走过推行数字化管理动态波动的“阵痛期”,从而显著提升企业数字化管理的先发优势?或许由于目前官方统计几乎没有针对企业内部数字化的细分统计指标及数据,抑或针对企业的管理数字化进行详细的问卷调查操作起来存在较大难度,导致目前缺乏这方面的研究。这是本文研究的出发点和落脚点,也是本文在现有文献基础上尝试突破和产生边际贡献的地方。

图1 企业ERP项目投资年度动态变化 注:纵轴代表企业数量,横轴代表企业投资规模。 通过梳理已有文献发现,针对企业数字化变革的研究主要集中在宏观、社会和产业层面,而微观层面针对企业管理数字化、数字转型投资项目带来的企业层面的投入产出效率和效益等研究文献相对较少。同时,令人感兴趣的是,微观层面的企业究竟是通过什么样的机制来实现企业管理数字化,其背后有着怎样的深层次动因,以及企业应如何规避数字化投入特征带来的“阵痛期”,从而提升企业的投入产出效率。基于此,本文首先梳理了学术界的相关代表性文献。王开科等(2020)从宏观经济层面讨论了我国数字经济与传统经济的融合发展程度,表明数字技术的应用显著提升了社会生产效率,同时认为数字技术通用性的提升是改善生产效率的关键;王春云和王亚菲(2019)从全社会和第一、第二、第三产业角度,将资本服务理论引入资本回报率测算方法中,量化数字化资本在全社会及行业资本回报率中的作用;何帆和刘红霞(2019)从经济政策角度,利用A股2012~2017年数据研究表明,我国数字经济政策对实体企业数字化变革业绩影响较大,数字化变革显著提升了实体企业经济效益;黄群慧等(2019)重点关注了互联网发展对制造业生产率的影响,从城市、行业、企业3个维度表明,互联网发展显著促进了城市整体和制造业整体生产率,且对制造业整体生产率的影响大于其对城市整体生产率的影响。这些文献从宏观层面(含社会发展、经济政策,以及产业/行业整体生产率等不同视角)对数字经济和企业数字化变革的影响效应进行了卓有价值的探索,为本文拓展针对企业内部微观管理层面的数字化变革研究提供了思路上的有益探索和启发。然而,企业内部管理的数字化变革仍然是只“黑匣子”,企业管理的数字化投资主要包括哪些?其是否能带来投入产出率的提升?如果是,那么这种影响究竟通过怎样的内在机制或哪些关键要素进行传导?企业应如何利用这种数字化项目投入和效率之间的特征关系走过推行数字化管理动态波动的“阵痛期”,从而显著提升企业数字化管理的先发优势?或许由于目前官方统计几乎没有针对企业内部数字化的细分统计指标及数据,抑或针对企业的管理数字化进行详细的问卷调查操作起来存在较大难度,导致目前缺乏这方面的研究。这是本文研究的出发点和落脚点,也是本文在现有文献基础上尝试突破和产生边际贡献的地方。