武汉大学机构用户,欢迎您!

计算机已成为当代艺术的一种重要媒介,出现了以图像阐释对抗技术分析的局面。然而,技术分析并不只是技术原理分析,它能够与图像阐释并行不悖,而且还包含了无法消解的意义维度。从弗鲁塞尔所说的“技术图像”出发,技术分析能够显示出图像背后起作用的技术因素,为图像阐释的深入展开提供条件。同时,早期计算机艺术的例证表明,技术分析在创作过程中与图像阐释互为补充,方使“技术图像”得以承载艺术上的意义,真正将计算机改造成为艺术媒介。掌握技术分析的方式,并将技术分析同意义阐释相结合,可以打破计算机媒介封闭的固有印象,使计算机技术更有效地服务于艺术表达。

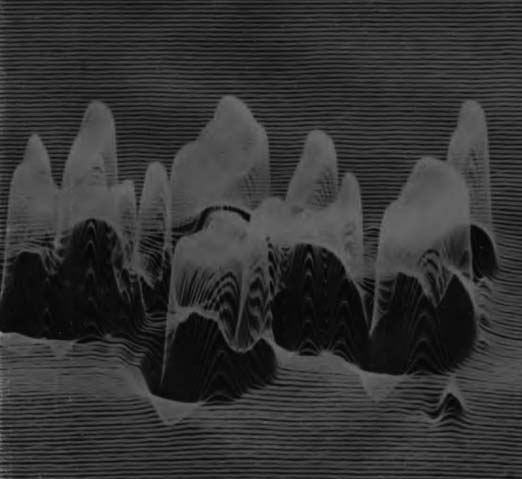

艾伯拉姆·阿拉兹(Ebram Arazi),《作为一个青年艺术家的计算机所作的肖像》(A Portrait by a Computer as a Young Artist),《计算机与自动化》杂志1963年1月封面 一、传统视角下技术分析与图像阐释的对立关系 技术分析是媒介理论家探讨计算机媒介时常见的一种方法。1970年,汉斯·M.恩岑斯贝格尔(Hans M.Enzensberger)正是从现代通信技术的特殊性出发,预见到计算机与广播、电视等媒介之间将“融合成为一个普遍的系统”④。弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)在20世纪90年代对媒介自主性的相关论断,可以视为上述观点的延续。在他看来,媒介技术之间“只是相互参照和回应,这种专有的发展方式完全独立于个人的、甚至是集体的身体而进行,其最终的结果则是对(人的)感知和器官造成压倒性的影响”⑤。基特勒主张,应当将计算机媒介上通过软件显示的图像、给出的声音等一路还原到程序代码、电子信号,直至计算机硬件的运作原理,从而让“意义缩减为句子,句子缩减为单词,单词缩减为字母,软件也就不存在了”⑥。他甚至反对用传统的社会学观点来辨析计算机媒介中所涉及的权力运作,而是认为计算机媒介的性质,乃至使用这一媒介的社会运行的基本规则,都由芯片等技术设备的设计和原理所决定,主张“从芯片的设计出发寻求社会学的重建”⑦。可见,基特勒所主张的技术分析完全是还原论的,并且对技术与社会、技术与文化的关系持有技术决定论的立场。 如果说基特勒构成了一个极端,那么鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)有关“亚媒介空间”的主张则恰好构成与之相对的另一极端。虽然格罗伊斯并未点名提及基特勒,但他在论述中强烈反对“唯科学论的、纯技术的研究”⑧,以及所谓“媒介本体论的真理”不是“科学描述的真理”⑨,目的都是要与技术分析,尤其是还原论式的技术分析形成正面对抗。他认为,计算机等技术设备所显示的图像并不能从技术设备、结构和原理中找到充分的解释。与此同时,他也不愿全盘接受后现代理论关于“作者已死”的论说,不认为图像只是从一种表象到另一种表象的游戏,而是相信另有他物决定了图像。这一“他物”就位于他所说的“亚媒介空间”(submedialer Raum)之中,后者是一个“幽暗的、隐藏的”而又能“突然给人以天启和真知灼见”的神秘空间⑩。他认为:“在亚媒介空间的隐蔽下躲着一个暗中的操纵者,他借助于不同媒介载体的和媒介渠道的机制在媒介表面制造出一个符号层来。”只有在某些“自愿或被迫”的条件下,通过人们的不断“揣测”,“亚媒介空间”才会向人们展示出“媒介的真理”(11)。“亚媒介空间”对技术分析的完全排斥,导致其理论缺乏明确的研究方法,格罗伊斯只能强调“揣测”对于媒介体验而言是本质性的,这使他的理论陷入了不可知论。

艾伯拉姆·阿拉兹(Ebram Arazi),《作为一个青年艺术家的计算机所作的肖像》(A Portrait by a Computer as a Young Artist),《计算机与自动化》杂志1963年1月封面 一、传统视角下技术分析与图像阐释的对立关系 技术分析是媒介理论家探讨计算机媒介时常见的一种方法。1970年,汉斯·M.恩岑斯贝格尔(Hans M.Enzensberger)正是从现代通信技术的特殊性出发,预见到计算机与广播、电视等媒介之间将“融合成为一个普遍的系统”④。弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)在20世纪90年代对媒介自主性的相关论断,可以视为上述观点的延续。在他看来,媒介技术之间“只是相互参照和回应,这种专有的发展方式完全独立于个人的、甚至是集体的身体而进行,其最终的结果则是对(人的)感知和器官造成压倒性的影响”⑤。基特勒主张,应当将计算机媒介上通过软件显示的图像、给出的声音等一路还原到程序代码、电子信号,直至计算机硬件的运作原理,从而让“意义缩减为句子,句子缩减为单词,单词缩减为字母,软件也就不存在了”⑥。他甚至反对用传统的社会学观点来辨析计算机媒介中所涉及的权力运作,而是认为计算机媒介的性质,乃至使用这一媒介的社会运行的基本规则,都由芯片等技术设备的设计和原理所决定,主张“从芯片的设计出发寻求社会学的重建”⑦。可见,基特勒所主张的技术分析完全是还原论的,并且对技术与社会、技术与文化的关系持有技术决定论的立场。 如果说基特勒构成了一个极端,那么鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)有关“亚媒介空间”的主张则恰好构成与之相对的另一极端。虽然格罗伊斯并未点名提及基特勒,但他在论述中强烈反对“唯科学论的、纯技术的研究”⑧,以及所谓“媒介本体论的真理”不是“科学描述的真理”⑨,目的都是要与技术分析,尤其是还原论式的技术分析形成正面对抗。他认为,计算机等技术设备所显示的图像并不能从技术设备、结构和原理中找到充分的解释。与此同时,他也不愿全盘接受后现代理论关于“作者已死”的论说,不认为图像只是从一种表象到另一种表象的游戏,而是相信另有他物决定了图像。这一“他物”就位于他所说的“亚媒介空间”(submedialer Raum)之中,后者是一个“幽暗的、隐藏的”而又能“突然给人以天启和真知灼见”的神秘空间⑩。他认为:“在亚媒介空间的隐蔽下躲着一个暗中的操纵者,他借助于不同媒介载体的和媒介渠道的机制在媒介表面制造出一个符号层来。”只有在某些“自愿或被迫”的条件下,通过人们的不断“揣测”,“亚媒介空间”才会向人们展示出“媒介的真理”(11)。“亚媒介空间”对技术分析的完全排斥,导致其理论缺乏明确的研究方法,格罗伊斯只能强调“揣测”对于媒介体验而言是本质性的,这使他的理论陷入了不可知论。