武汉大学机构用户,欢迎您!

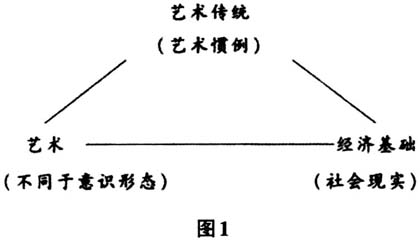

马克思主义艺术史在当代最重要的代表T.J.克拉克摆脱了传统的艺术社会史范式,在意识形态和社会现实的反映论模式中嵌入艺术惯例,并以其作为接舍表述的环节,构建起“艺术-艺术惯例-社会现实”的艺术社会史研究新范式。艺术的否定性与乌托邦性,恰是这个新范式的核心。T.J.克拉克认为,在现代生产环境的笼罩下,现代艺术隐喻性地体现了技术化、机械化的技术理性,甚至成为它的牺牲品,并且,现代艺术无法摆脱地被卷入了资本主义总体化进程之中,现代艺术以自身媒介性、不和谐性和疏离于现实的非同一性,表达了对资本主义总体性的批判,波洛克的滴画便是绝佳范例。他还指出,现代艺术在自身媒介的“小世界”中进行种种形式与技术实验,在祛魅的年代,以各自的艺术语言实践着重构世界的“乌托邦”之梦,将人们从理性主义的压力下拯救出来,可是,这种艺术乌托邦实践的宿命是失败的,而正是这“悲怆”的命运,才是现代主义艺术的价值所在。

隐藏在这种解释艺术如何受到社会现实影响的新范式背后的,是20世纪西方马克思主义(尤其是法兰克福学派)的核心理念:艺术的否定性与乌托邦性。 纵观克拉克的艺术社会史研究历程,强调艺术之于社会的能动性和否定性,一直是其显著的思想倾向。不论是在年轻时追随情境主义国际运动而创作的两部关于法国1848年革命时期艺术的作品《人民的形象》和《绝对的资产阶级》,还是在中年时运用情境主义理论(尤其是“景观社会”概念)来剖析19世纪六七十年代马奈及其追随者艺术的巨著《现代生活的画像》,他都倾向于凸显出艺术对于意识形态、政治甚至资本主义社会的拒绝与否定。在20世纪80年代中晚期发表的批评格林伯格现代主义理论,以及与迈克尔·弗雷德进行论战的文章中,“否定性”似乎又成了其现代主义艺术史观的核心。[2]但是当时,他只是笼统地说,现代艺术中的否定,是“以一种绝对的、包罗万象的事实出现的”。[3](PP.153-154) 当弗雷德在驳文中质问他到底说的是何种具体艺术的时候,克拉克没有马上回答,而是十年磨一剑,以1999年出版的《告别观念》一书回答了弗雷德的质问。在这本书中,他分析了七位享有重要历史地位的艺术家的作品,实践了他的“否定性”理论,并提出这样一个观点,即,现代主义艺术执著于媒介自身的艺术革新,其实质是在艺术媒介中建造出一种审美乌托邦,而这种乌托邦是与社会政治领域的乌托邦运动平行的,其成功的原因正在于它“失败的宿命”。 一、现代艺术的否定之维 克拉克强调艺术否定性及审美乌托邦的思想,显然接近于法兰克福学派,尤其是阿多诺美学。当然,正如法兰克福学派深受韦伯及马克思的影响一样,克拉克对这两位的思想,尤其是他们对资本主义文化生产总体性的批判,对资本主义社会中“异化”和“疏离”的揭露,以及对艺术的批判和拯救作用的主张,同样也是深信不疑的。韦伯和马克思的思想就像是无须赘述的前提和基础。 (一)成术理性与现代艺术 首先,克拉克对现代艺术发展环境的根本生产力状况——日新月异的技术革新及日趋严重的工具理性,社会管理科层化,对物质生产的技术化、机械化趋向——有着清醒的认识,这显然受到了韦伯思想的影响,虽然这不足为奇,但是重要之处在于,他提出了这样一种创见,即现代艺术亦平行地走向了一套技术策略,越来越物质化、技术化,现代艺术创作甚至也走向了团体化、集体主义,艺术一度沦为技术魅力的牺牲品。比如,在《现代主义,后现代主义,蒸汽》一文中,克拉克写道:现代艺术“越来越是一个技术理性的领域,通过机械化和标准化,这世界在独立主体那儿,变得越来越有用,并且可理解了。世界正在变成绝对物质的明澈。最终,它会变成(如果你仔细观察,实际上它已经变成了)这样一个世界,是关系而非实体,是交换而非客观目标,是通过符号控制的,而非必要性领域中的物理劳动或粗野挣扎着的肉体。”[4](P.165) 工具理性也强调关系、交换、控制等手段。马克斯·韦伯提出的“合理性”概念,正是“工具理性”概念最直接的渊源。韦伯把理性分为价值理性和工具理性。价值理性强调通过正确手段实现意欲目的。工具理性则指把追求功利和效果最大化作为原则,借助理性达到目的,漠视情感和精神价值。工具理性被其喻为“理性铁笼”。 韦伯“理性铁笼”概念是和马克思的“异化”、卢卡奇的“物化”或者哈贝马斯的“生活世界殖民化”一样的现代性隐喻。“理性铁笼”预示从宗教中解脱出来的现代人因心灵家园的失却而处于“漂浮的生活状态”,职业专业化和非人格化的资本运作使现代人受到经济秩序和科层制的奴役,人沦为组织机器中的螺丝钉。[5]工具理性走向极端,使手段成了目的,成了箍紧人的牢笼。 有意思的是,克拉克以联想的思维方式,将施罗德住宅、第三国际纪念塔等现代主义建筑、雕塑上的案例,形象化地类比于这个“铁笼”,从而指出现代艺术同样隐喻性地表现了技术化、机械化的技术理性,甚至成为它的牺牲品。他写道:

隐藏在这种解释艺术如何受到社会现实影响的新范式背后的,是20世纪西方马克思主义(尤其是法兰克福学派)的核心理念:艺术的否定性与乌托邦性。 纵观克拉克的艺术社会史研究历程,强调艺术之于社会的能动性和否定性,一直是其显著的思想倾向。不论是在年轻时追随情境主义国际运动而创作的两部关于法国1848年革命时期艺术的作品《人民的形象》和《绝对的资产阶级》,还是在中年时运用情境主义理论(尤其是“景观社会”概念)来剖析19世纪六七十年代马奈及其追随者艺术的巨著《现代生活的画像》,他都倾向于凸显出艺术对于意识形态、政治甚至资本主义社会的拒绝与否定。在20世纪80年代中晚期发表的批评格林伯格现代主义理论,以及与迈克尔·弗雷德进行论战的文章中,“否定性”似乎又成了其现代主义艺术史观的核心。[2]但是当时,他只是笼统地说,现代艺术中的否定,是“以一种绝对的、包罗万象的事实出现的”。[3](PP.153-154) 当弗雷德在驳文中质问他到底说的是何种具体艺术的时候,克拉克没有马上回答,而是十年磨一剑,以1999年出版的《告别观念》一书回答了弗雷德的质问。在这本书中,他分析了七位享有重要历史地位的艺术家的作品,实践了他的“否定性”理论,并提出这样一个观点,即,现代主义艺术执著于媒介自身的艺术革新,其实质是在艺术媒介中建造出一种审美乌托邦,而这种乌托邦是与社会政治领域的乌托邦运动平行的,其成功的原因正在于它“失败的宿命”。 一、现代艺术的否定之维 克拉克强调艺术否定性及审美乌托邦的思想,显然接近于法兰克福学派,尤其是阿多诺美学。当然,正如法兰克福学派深受韦伯及马克思的影响一样,克拉克对这两位的思想,尤其是他们对资本主义文化生产总体性的批判,对资本主义社会中“异化”和“疏离”的揭露,以及对艺术的批判和拯救作用的主张,同样也是深信不疑的。韦伯和马克思的思想就像是无须赘述的前提和基础。 (一)成术理性与现代艺术 首先,克拉克对现代艺术发展环境的根本生产力状况——日新月异的技术革新及日趋严重的工具理性,社会管理科层化,对物质生产的技术化、机械化趋向——有着清醒的认识,这显然受到了韦伯思想的影响,虽然这不足为奇,但是重要之处在于,他提出了这样一种创见,即现代艺术亦平行地走向了一套技术策略,越来越物质化、技术化,现代艺术创作甚至也走向了团体化、集体主义,艺术一度沦为技术魅力的牺牲品。比如,在《现代主义,后现代主义,蒸汽》一文中,克拉克写道:现代艺术“越来越是一个技术理性的领域,通过机械化和标准化,这世界在独立主体那儿,变得越来越有用,并且可理解了。世界正在变成绝对物质的明澈。最终,它会变成(如果你仔细观察,实际上它已经变成了)这样一个世界,是关系而非实体,是交换而非客观目标,是通过符号控制的,而非必要性领域中的物理劳动或粗野挣扎着的肉体。”[4](P.165) 工具理性也强调关系、交换、控制等手段。马克斯·韦伯提出的“合理性”概念,正是“工具理性”概念最直接的渊源。韦伯把理性分为价值理性和工具理性。价值理性强调通过正确手段实现意欲目的。工具理性则指把追求功利和效果最大化作为原则,借助理性达到目的,漠视情感和精神价值。工具理性被其喻为“理性铁笼”。 韦伯“理性铁笼”概念是和马克思的“异化”、卢卡奇的“物化”或者哈贝马斯的“生活世界殖民化”一样的现代性隐喻。“理性铁笼”预示从宗教中解脱出来的现代人因心灵家园的失却而处于“漂浮的生活状态”,职业专业化和非人格化的资本运作使现代人受到经济秩序和科层制的奴役,人沦为组织机器中的螺丝钉。[5]工具理性走向极端,使手段成了目的,成了箍紧人的牢笼。 有意思的是,克拉克以联想的思维方式,将施罗德住宅、第三国际纪念塔等现代主义建筑、雕塑上的案例,形象化地类比于这个“铁笼”,从而指出现代艺术同样隐喻性地表现了技术化、机械化的技术理性,甚至成为它的牺牲品。他写道: