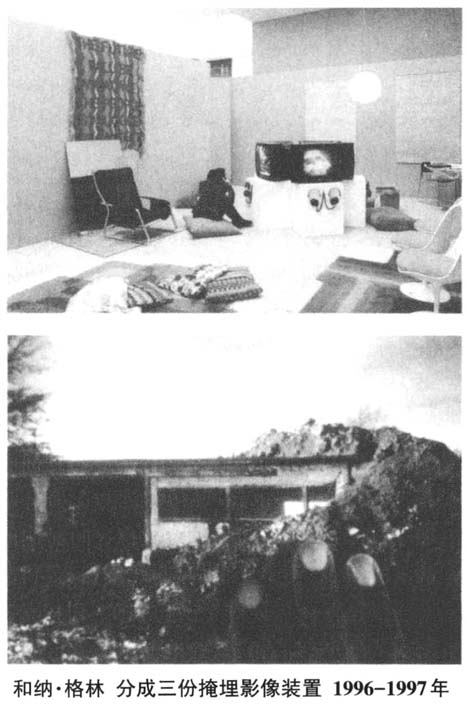

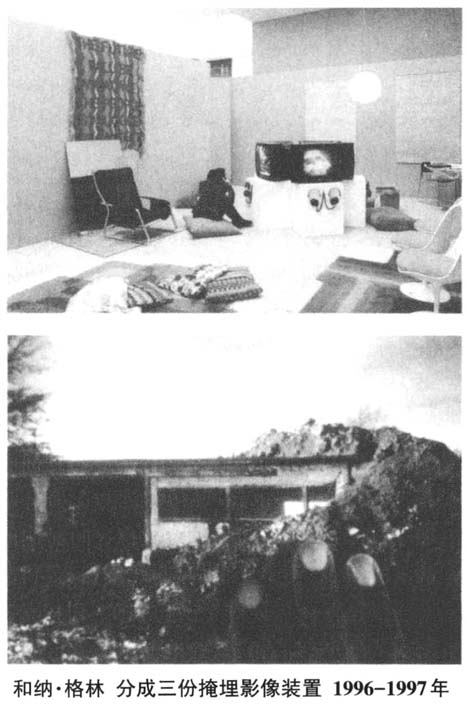

霍米·巴巴是一位对当代艺术有着浓厚的研究兴趣的后殖民理论家,从20世纪80年代末开始,他持续地为《艺术论坛》(Artforum)撰稿,同时积极地活跃于当代艺术的现场,参与展览策划、撰写艺术评论。事实上,早在《文化的方位》中,巴巴就曾借助一些当代艺术案例来阐述他的理论。对他来说,当代艺术文本和后殖民文学文本都是观察后殖民状态的窗口,这些鲜活的对象为他观看、分析这个世界,深入地解析政治、经济、文化等各个层次上的历史、现状及可能的未来,提供了极好的切入点。 巴巴的理论思考,是围绕着“主体矛盾性”这个基本命题来进行的。立足于对主体矛盾性的深刻认识,他提出了彻底消解二元论和本质主义的理论主张,提出了“混杂性”“文化差异”“文化翻译”“第三空间”“少数族”等核心概念。他的艺术批评延续了后殖民理论的基本思路。他特别关注那些在文化间隙处工作的艺术家,认为他们的工作扰乱了固有的类属,对固定不变的身份模式提出了质疑,使人们认识到种族、性别、阶级等都是“再现”的结果,真正生效的只有在日常生存中形成的、具有临时性的立场和利益,它们相互碰撞、妥协、聚合、离散,开启了一片协商的空间,而这将消解殖民话语的基础,构成一种新的、以差异共存为特征的“本土”世界主义图景。 一、在“之外”生存 “我们时代的转喻,就是要把文化的问题定位在‘之外’的领域中。”①巴巴用这句话开启了他最具影响力的著作《文化的方位》,也开启了他质疑二元论、质疑本质主义的旅程。这是巴巴后殖民理论的立足点。他认为,在这个时代,我们所关注的不再是生与死的宏大命题,而是一种“阴郁的生存感”②,这种生存感是具体而微的,并且只能在“当前”的边界上运行。由于“当前”并非一个固定的时间点,而是处于不断的迁移之中,生存便意味着要存在于一个不断滑动的边界上。“后殖民主义”之“后”,以及“后现代主义”“后结构主义”“后女性主义”等之“后”,所指的并非是“反”,亦非“之后”,而正是这种不断滑动的状态。这种状态,即生存于“之外”的状况。 “之外”,乃是一个变迁的时刻。固定的方向与位置被扰乱,一些基本的、原始的概念与类属也不再有效,种族、性别、性取向、代际、地缘政治方位等,不再能勾勒出一种确切的身份,我们所拥有的仅仅是在叙事过程中被协商出来的自我策略。自我策略与确切的身份之不同,在于它必定是临时的,与特定的情境相关。而协商这些自我策略的场所,乃是一片“居间”的空间,各种立场、利益在这里纵横交错,彼此竞争而又相互妥协,在这个过程中,形成了一个个临时的主体位置,它并不催生新的类属或身份,而只是构建起由各种因素临时聚合而成的群落,例如:共同抵抗种族隔离制度的南非黑人和南非印度人,或者,共同反抗劳动法改革的法国白种工人和有色工人。这些群落因特定的因素聚合而成,也因特定的因素消散而去,因此,它们不可能具有任何本质属性,而这种不可能性,恰恰道出了我们的世界的真实状况:原初的类属、方位并不存在,一切文化、身份都是在叙事中被建构出来的,所谓恒定不变的民族、性别、阶级,不过是一种策略性的再现。 巴巴引用了一位非裔美国女艺术家和纳·格林(Renée Green)的话,来说明这种状况:“一个社群到底是什么东西?什么是一个黑人社群?什么是一个拉丁人社群?我难以把这些问题看做铁板一块的固定类别。”③格林是一位对于身份问题有着敏锐而自觉的认识的艺术家,她曾经研究过有关20世纪20年代和60年代美国黑人艺术的评论文本,对种族、性别等问题进行过深入思考。格林作品最引人注目的地方,正在于她对一切固定的类属的深刻怀疑。她敏锐地发现,非但移民在面对他国的风貌与文化时会受到极大的心理冲击,而且那些返乡者也同样如此。比方说,一位来自德国的移民,在面对美国文化时将会产生各种不适应,他观看美国的视角必定带有欧洲人的痕迹;当他从美国回到德国,他受到的冲击是相似的,这个时候,他既不是德国人,也不是美国人,而是两者兼而有之、两者都不完整,用巴巴的话来说,就是“少于一个,而又双重”④。这正是格林作品《分成三份掩埋》(Partially Buried in Three Parts)第二部分中所讨论的问题。 实际上,格林对于身份问题的认识,早已超出了种族问题的单一视角,而扩展为更为普遍的自我认知问题。她认为,在当前这个由飞速发展的通讯技术和交通技术所支撑的全球化时代,人们对于地点、时间的认知都已经发生了巨大的迁移。在全球通讯、全球移民的状况中,谈论家乡、社群、民族性、身份这些传统话题,究竟还有什么意义呢?人们的自我认知很难被归属到某种单一的认同中,而是在反复的、不断的、碎片化的指认与误认中被临时勾勒出来的。因此,固定不变的身份是不存在的,所存在的不过是一些临时性的再现,而这种再现的形状,是由很多因素所共同促成的,带有很强的偶然性。

从这个基本立足点出发,格林的艺术创作具有了一种社会学视角和方法。她的工作始于搜集一些文本、手工制品、绘画、装饰物、图像、文学、建筑图样等基本素材,并研究它们诞生的社会语境。在这种研究中,她发现,不同的意识形态往往是彼此交织在一起的,其意义的产生与特定的语境、接受者个体有着直接的关系,并不存在一种恒定的立场、角度或类目可以作为意义的终极依托⑤。正因为如此,格林的作品虽有着明显的政治意味,却很少有明确的政治指向,而是将阐释工作留给观众。正如哥伦比亚大学艺术史家亚历山大·阿尔贝罗(Alexander Alberro)所言:格林的作品是以观众为中心的,它们邀请观众参与意义的建构,随着视角的变化,其意义也在不断迁移,在这个过程中,“一切谱系学式的话语和假想中的主体位置都遭到了消解……观者以平等的身份参与了意义之建构”⑥。

从这个基本立足点出发,格林的艺术创作具有了一种社会学视角和方法。她的工作始于搜集一些文本、手工制品、绘画、装饰物、图像、文学、建筑图样等基本素材,并研究它们诞生的社会语境。在这种研究中,她发现,不同的意识形态往往是彼此交织在一起的,其意义的产生与特定的语境、接受者个体有着直接的关系,并不存在一种恒定的立场、角度或类目可以作为意义的终极依托⑤。正因为如此,格林的作品虽有着明显的政治意味,却很少有明确的政治指向,而是将阐释工作留给观众。正如哥伦比亚大学艺术史家亚历山大·阿尔贝罗(Alexander Alberro)所言:格林的作品是以观众为中心的,它们邀请观众参与意义的建构,随着视角的变化,其意义也在不断迁移,在这个过程中,“一切谱系学式的话语和假想中的主体位置都遭到了消解……观者以平等的身份参与了意义之建构”⑥。

从这个基本立足点出发,格林的艺术创作具有了一种社会学视角和方法。她的工作始于搜集一些文本、手工制品、绘画、装饰物、图像、文学、建筑图样等基本素材,并研究它们诞生的社会语境。在这种研究中,她发现,不同的意识形态往往是彼此交织在一起的,其意义的产生与特定的语境、接受者个体有着直接的关系,并不存在一种恒定的立场、角度或类目可以作为意义的终极依托⑤。正因为如此,格林的作品虽有着明显的政治意味,却很少有明确的政治指向,而是将阐释工作留给观众。正如哥伦比亚大学艺术史家亚历山大·阿尔贝罗(Alexander Alberro)所言:格林的作品是以观众为中心的,它们邀请观众参与意义的建构,随着视角的变化,其意义也在不断迁移,在这个过程中,“一切谱系学式的话语和假想中的主体位置都遭到了消解……观者以平等的身份参与了意义之建构”⑥。