武汉大学机构用户,欢迎您!

联合支援法是一种教育技术学研究方法。首先,以祝智庭教授所总结的学科理论模型为例,说明学科理论模型与研究方法之间的咫尺天涯。其次,归纳简化的学科理论模型,即教育技术圆柱体。再次,从教育技术圆柱体中总结学科的一般研究法——联合支援法。最后,详细说明联合支援法描述研究对象的模型、分阶段的研究步骤、凭借的工具、明确的规范。

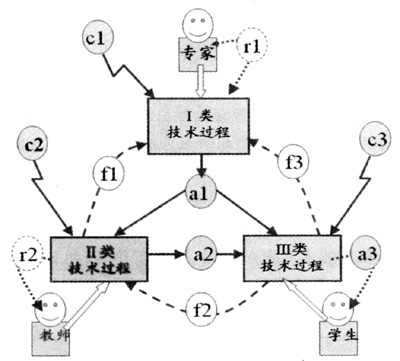

图1 教育技术的实践场架构(祝智庭、王佑镁、顾小清,2005) 然而,“范式”、“方法”二者不可同日而语。范式代表着共同流派、系列看法、标准方式,不是方法论。研究范式(Research Paradigm)的本义是指研究所用的语言、方式和规则,是研究者解决问题的集体转向。研究方法(Research Approach)的本义是指发现新现象、新事物或提出新理论、新观点所采用的手段,是揭示事物内在规律的工具。DBR、EDR反映了学科研究的一种转向,充其量只是研究范式,并非研究方法。诚然,“富有学科特色”的研究尚处探索阶段,无论是理论、方法,还是技术,均在酝酿累积之中。时年,教育技术学尚无获得公允的、自有的研究方法,何来推陈以出新的“范式”呢?以“范式”套解“方法”,显然不合乎逻辑。 深入细究图1,可见关键动词是“设计”,说明了祝教授将“设计”作为阐释学科理论模型与研究方法的突破口。可是,这样的突破口导致一叶障目,在便于探讨DBR、EDR、场域分析研究方法或实践场分析法的同时,却不利于总结“富有学科特色”的一般研究法。一方面,场域分析研究方法或实践场分析法只锁定“设计”来做学科理论模型与研究方法的阐释文章,遗漏了“开发”、“应用”、“管理”、“评价”(AECT94)或者“创建”、“利用”、“管理”(AECT04),难以走向“一般研究法”之彼岸。即使DBR、EDR如其所言为“研究方法”,也不足以涵盖94或04定义所述的研究范畴。另一方面,即使DBR、EDR有权自立方法之门户,“设计”之外的诸范畴岂非也可独立衍生出各自的方法来? 上述两方面的疏忽源自创建理论模型的角色交错。角色交错就是不能明确不同主体较为固定的角色与职责,依然沿袭人际关系的“三角恋”,最终衍生出人与物的“多角恋”(专家、教师、学习者、四类制品等)。身处“三角恋”、“多角恋”窘境,只适宜唱戏,不适宜看戏。企图看清学科本质之真戏,必须严格界定含义,不能存在交错之辞,恰如祝教授自圆其说之后的补正——“虽然在概念上区分了三类不同的教育技术,但在实践层面上往往互相交错。因为某一个人可扮演不同的角色。比如教师既是教育工作者又是终身学习者,学习者在体验真实任务的时候又变成某种工作者和研究者”。[5]太多的交错,势必导致恍惚的、可能的理解,也势必导致模棱两可、理屈词穷。三类主体的角色、职责理应预先予以明确,才不至于一会儿此、一会儿彼,才不至于阐释末了,理论模型随之失去效力。另外,图1虽然在类别上比较简练,一下子囊括了三类主体的三大特色。但在箭头标志上,显得非常复杂。四类制品其实就是依靠技术而诞生于空间中、已经凝固或即将凝固的资源,没必要与“技术过程”再次交错。“技术过程”是率性而动、捉摸不透的,一旦与之交错,势必既强化了资源的奇特属性,又衍化了资源的多变属性。即便使用箭头附带补充或说明来界定彼此的关系,也难以澄清交错而成的交集,譬如r3=a3(对于Ⅲ类过程)。可见,没必要让空间中的制品(“资源”)与时间中的技术过程(“过程”)进行过度的交错,令“研究方法”一下子迷失在映射的海洋里。

图1 教育技术的实践场架构(祝智庭、王佑镁、顾小清,2005) 然而,“范式”、“方法”二者不可同日而语。范式代表着共同流派、系列看法、标准方式,不是方法论。研究范式(Research Paradigm)的本义是指研究所用的语言、方式和规则,是研究者解决问题的集体转向。研究方法(Research Approach)的本义是指发现新现象、新事物或提出新理论、新观点所采用的手段,是揭示事物内在规律的工具。DBR、EDR反映了学科研究的一种转向,充其量只是研究范式,并非研究方法。诚然,“富有学科特色”的研究尚处探索阶段,无论是理论、方法,还是技术,均在酝酿累积之中。时年,教育技术学尚无获得公允的、自有的研究方法,何来推陈以出新的“范式”呢?以“范式”套解“方法”,显然不合乎逻辑。 深入细究图1,可见关键动词是“设计”,说明了祝教授将“设计”作为阐释学科理论模型与研究方法的突破口。可是,这样的突破口导致一叶障目,在便于探讨DBR、EDR、场域分析研究方法或实践场分析法的同时,却不利于总结“富有学科特色”的一般研究法。一方面,场域分析研究方法或实践场分析法只锁定“设计”来做学科理论模型与研究方法的阐释文章,遗漏了“开发”、“应用”、“管理”、“评价”(AECT94)或者“创建”、“利用”、“管理”(AECT04),难以走向“一般研究法”之彼岸。即使DBR、EDR如其所言为“研究方法”,也不足以涵盖94或04定义所述的研究范畴。另一方面,即使DBR、EDR有权自立方法之门户,“设计”之外的诸范畴岂非也可独立衍生出各自的方法来? 上述两方面的疏忽源自创建理论模型的角色交错。角色交错就是不能明确不同主体较为固定的角色与职责,依然沿袭人际关系的“三角恋”,最终衍生出人与物的“多角恋”(专家、教师、学习者、四类制品等)。身处“三角恋”、“多角恋”窘境,只适宜唱戏,不适宜看戏。企图看清学科本质之真戏,必须严格界定含义,不能存在交错之辞,恰如祝教授自圆其说之后的补正——“虽然在概念上区分了三类不同的教育技术,但在实践层面上往往互相交错。因为某一个人可扮演不同的角色。比如教师既是教育工作者又是终身学习者,学习者在体验真实任务的时候又变成某种工作者和研究者”。[5]太多的交错,势必导致恍惚的、可能的理解,也势必导致模棱两可、理屈词穷。三类主体的角色、职责理应预先予以明确,才不至于一会儿此、一会儿彼,才不至于阐释末了,理论模型随之失去效力。另外,图1虽然在类别上比较简练,一下子囊括了三类主体的三大特色。但在箭头标志上,显得非常复杂。四类制品其实就是依靠技术而诞生于空间中、已经凝固或即将凝固的资源,没必要与“技术过程”再次交错。“技术过程”是率性而动、捉摸不透的,一旦与之交错,势必既强化了资源的奇特属性,又衍化了资源的多变属性。即便使用箭头附带补充或说明来界定彼此的关系,也难以澄清交错而成的交集,譬如r3=a3(对于Ⅲ类过程)。可见,没必要让空间中的制品(“资源”)与时间中的技术过程(“过程”)进行过度的交错,令“研究方法”一下子迷失在映射的海洋里。