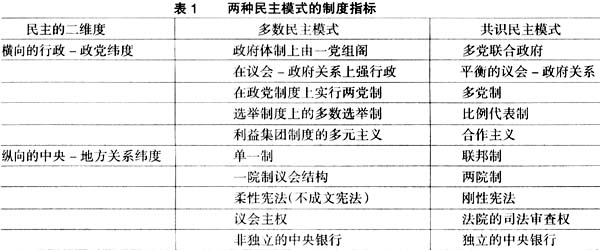

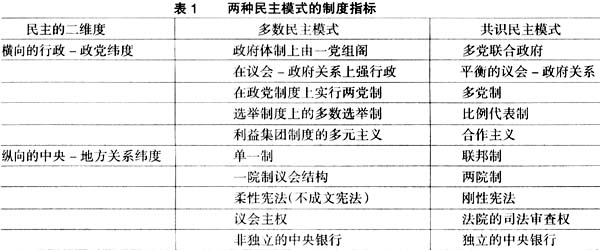

中图分类号:D082文献标识码:A文章编号:1009-8860(2007)05-0075-04 由于我国比较政治学发展的滞后性,很多学者和学生对于像美国的阿伦·利普哈特(Arend Lijphart)这样国际知名学者的研究,如《民主的模式:36个国家的政府形式和政府绩效》(陈崎译,北京大学出版社,2006年11月版)会格外关注;而当这样的学者试图在比较政治研究中发展民主理论的时候,不少人更会对其推崇备至。但是,我认为,利普哈特在书中对共识民主的研究既有值得我们学习和思考的地方,更有值得商榷的地方。 共识民主无疑是值得关注的,因为传统的英美式民主(即利普哈特所说的多数民主)出现了很多问题。共识民主把多数原则当作最低限度的要求,并努力使多数的规模最大化。在共识民主模式下,各种规则的制定、各类机构的设置旨在使人们广泛地参与政府,并就政府推行的政策达成普遍的一致。共识民主与多数民主的第一个区别是,多数民主模式把权力集中于多数人的手中,这个多数往往是相对多数而不是绝对多数;而共识民主模式通过多种手段试图分享、分割和限制权力。第二个区别是,多数民主模式是排他的、竞争性的和对抗性的,而共识民主模式则以包容、交易和妥协为特征。这样,共识民主又可以被当作是“谈判民主”。[1](PP1-2) 利普哈特是值得尊敬的,研究36个国家的民主模式,无疑是件艰苦卓绝的工作。可以说,没有一定的雄心、过人的智慧和辛勤的付出,很难驾驭这样宏大的主题。我认为,利普哈特的研究对象是宏观的政治制度,但方法论是典型的行为主义,或许可以把他定位为基于行为主义的制度主义者。在方法论意义上,能够被称得上流派的只有行为主义、理性选择主义和制度主义,而利普哈特融行为主义和制度主义于一体,表现出一个重量级学者在方法论训练和运用上的过人之处。从这些方面而言,利普哈特都是非常值得我们尊敬和学习的。 在对利普哈特的研究之价值进行肯定的同时,我们必须指出,无论是在理论创新还是在创新性地运用方法论上,利普哈特的研究都存在重大瑕疵,有的甚至是常识性错误。下面从方法论、逻辑结构和概念范畴对其关于共识民主模式的研究进行讨论。 第一,方法论问题。行为主义是一种重要的方法论,但有些行为主义研究有削足适履之嫌。也就是说,目标和结论已在心中,为了自己的目标和结论而选择性地运用相关数据。这样,貌似很科学的、权威的数据还有多少价值呢?在一些关键地方,利普哈特正是这样运用行为主义方法论的。为了证明共识民主的价值,必须说明共识民主比多数民主有更好的治理绩效。为此,在第15章论述共识民主的政府绩效时,作者的所有数据、指标和结论是,共识民主在所有方面都好于多数民主。作者这样说:“共识民主国家的绩效比多数民主国家更为突出,无论在哪个阶段、对哪些国家、采用哪种测量手段得到的结果都是如此”。[1](P195)这真是天方夜谭。我们知道,无论是在发达国家还是在发展中国家,政府绩效的一个主要评估指标是经济增长。没有经济增长,再好的民主模式都会被民众抛弃。就经济增长而言,不要说和多数民主模式的美国比,就是和英国相比,在后撒切尔主义时代(从80年代到今天),英国经济都是欧洲的领头羊,是欧洲国家最好的经济体,远远好过德国。原因是什么呢?因为德国存在所谓的“共识民主”,工会权力极大,资方不得随意解雇工人,结果,企业的生产成本大大提高,很多企业不得不永久性地把生产基地转移到国外。而在英国,20世纪80年代以后工会的作用被大大压制,企业自主权增加,在很大程度上根治了所谓的“英国病”。这是国际经济学界的基本结论。[2] 然而,作者却毫不顾及历史事实地认为20世纪80年代以后的德国政府绩效依然好过英国?实际上,正是所谓的不同的民主模式,不同的制度安排,在英国和德国产生了完全不同的局面。支持这种结果的是比较政治经济学的研究,太多的民主和太多的自由都不利于经济增长,没有民主和没有自由也不利于经济增长,一定程度的民主和一定程度的自由才最有利于经济增长。[3] 而所谓的共识民主模式就是追求最大限度的民主与自由,很难设想在一个人人都有话语权的企业,这样的企业还怎么运转。 不仅作者的行为主义方法论有问题,其制度主义视野也大可存疑。在利普哈特看来,在民主的二维概念上,即在横向的行政—政党制度和纵向的中央——地方关系上,那些满足A类条件的就是多数民主模式,满足B类条件的则是共识民主模式。且不说将多数民主与共识民主对立起来是否正确(下面将论述),仅凭这样一个萝卜一个坑的做法,就可以认为作者是一个基于行为主义的硬梆梆的制度主义者。一个能够被称得上模式的政治体制固然需要具备相应的硬件或制度装置,但是仅凭一些制度装置而论政治体制则是典型的静态的、老制度主义的做法。与旧制度主义不同,同样研究制度的新制度主义更注重制度运作的过程。在我看来,那些所谓被看作多数民主模式的国家比如英国,在政治过程中体现着共识政治,而其背后则是思想观念的共识而导致的两党政治的共识。因此,如果说利普哈特是一位制度主义者,他依然停留在旧制度主义时代。 第二,逻辑结构问题。由于作者把多数民主和共识民主看作是二元对立的关系——尽管他承认多数原则是共识民主的最基本要求,利普哈特就为二者设定了不同的制度指标(表1)。

按照上述制度指标,利普哈特把英国、新西兰和巴巴多斯看作典型的多数民主模式,而把瑞士、比利时和欧盟当作典型的共识民主模式。作者意识到有些国家集两类民主模式的一些制度指标为一体,比如以色列、加拿大和美国。[1](PP182-183)那么,这些国家到底是什么样的民主模式呢?事实上,还有更多的民主国家兼具上述两种民主模式的一些特征为一体。例如,被作者当作具有更多共识民主模式因素的德国,在政府体制上并不必然是多党联合制度,在政府-议会关系上行政强于议会,在政党制度上基本上属于两党制,在议会结构上事实上也是一院制,而这些都是多数民主模式的基本要素。还有被作者视为共识民主模式的日本,在战后50年的时间里,政党制度不但不是多党制,还是一党居优制;在其他方面比如一党组阁、强行政、多数选举制、一院制、非独立的中央银行,等等,都是典型的多数民主模式的制度指标,但是和德国一样,日本政治过程中的政治共识因素却是很多的。更有趣的是,连作者自己都不相信他所说的制度指标是民主模式的必要条件,比如当他认为刚性宪法是共识民主模式的要件时,却说“英国和新西兰之所以没有一部成文宪法,主要是因为这两个国家对最根本的政治规则达成了强烈的共识,一部正式的宪法反而成为多余之物”[1](P159)。既然如此,干吗还要把宪法的形式作为民主模式的构成要件呢?同时还说明,被作者当作所谓的典型的“多数民主”的英国和新西兰其实不正是典型的共识民主模式吗?

按照上述制度指标,利普哈特把英国、新西兰和巴巴多斯看作典型的多数民主模式,而把瑞士、比利时和欧盟当作典型的共识民主模式。作者意识到有些国家集两类民主模式的一些制度指标为一体,比如以色列、加拿大和美国。[1](PP182-183)那么,这些国家到底是什么样的民主模式呢?事实上,还有更多的民主国家兼具上述两种民主模式的一些特征为一体。例如,被作者当作具有更多共识民主模式因素的德国,在政府体制上并不必然是多党联合制度,在政府-议会关系上行政强于议会,在政党制度上基本上属于两党制,在议会结构上事实上也是一院制,而这些都是多数民主模式的基本要素。还有被作者视为共识民主模式的日本,在战后50年的时间里,政党制度不但不是多党制,还是一党居优制;在其他方面比如一党组阁、强行政、多数选举制、一院制、非独立的中央银行,等等,都是典型的多数民主模式的制度指标,但是和德国一样,日本政治过程中的政治共识因素却是很多的。更有趣的是,连作者自己都不相信他所说的制度指标是民主模式的必要条件,比如当他认为刚性宪法是共识民主模式的要件时,却说“英国和新西兰之所以没有一部成文宪法,主要是因为这两个国家对最根本的政治规则达成了强烈的共识,一部正式的宪法反而成为多余之物”[1](P159)。既然如此,干吗还要把宪法的形式作为民主模式的构成要件呢?同时还说明,被作者当作所谓的典型的“多数民主”的英国和新西兰其实不正是典型的共识民主模式吗?

按照上述制度指标,利普哈特把英国、新西兰和巴巴多斯看作典型的多数民主模式,而把瑞士、比利时和欧盟当作典型的共识民主模式。作者意识到有些国家集两类民主模式的一些制度指标为一体,比如以色列、加拿大和美国。[1](PP182-183)那么,这些国家到底是什么样的民主模式呢?事实上,还有更多的民主国家兼具上述两种民主模式的一些特征为一体。例如,被作者当作具有更多共识民主模式因素的德国,在政府体制上并不必然是多党联合制度,在政府-议会关系上行政强于议会,在政党制度上基本上属于两党制,在议会结构上事实上也是一院制,而这些都是多数民主模式的基本要素。还有被作者视为共识民主模式的日本,在战后50年的时间里,政党制度不但不是多党制,还是一党居优制;在其他方面比如一党组阁、强行政、多数选举制、一院制、非独立的中央银行,等等,都是典型的多数民主模式的制度指标,但是和德国一样,日本政治过程中的政治共识因素却是很多的。更有趣的是,连作者自己都不相信他所说的制度指标是民主模式的必要条件,比如当他认为刚性宪法是共识民主模式的要件时,却说“英国和新西兰之所以没有一部成文宪法,主要是因为这两个国家对最根本的政治规则达成了强烈的共识,一部正式的宪法反而成为多余之物”[1](P159)。既然如此,干吗还要把宪法的形式作为民主模式的构成要件呢?同时还说明,被作者当作所谓的典型的“多数民主”的英国和新西兰其实不正是典型的共识民主模式吗?