武汉大学机构用户,欢迎您!

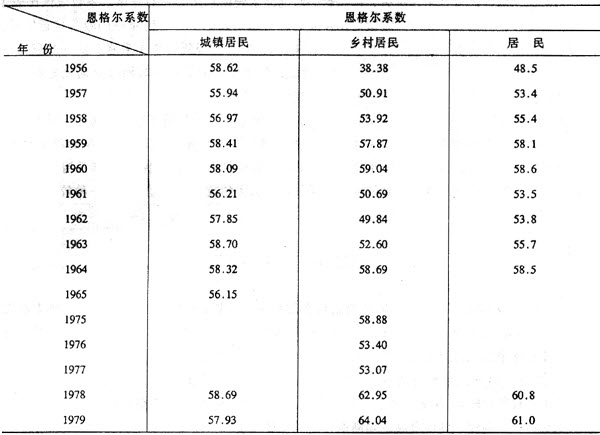

1956-1978年这一时期,北京居民家庭的恩格尔系数虽有起伏,但没有明显的下降趋势。这时城镇居民家庭的主食以细粮为主,附以相当的粗粮;副食除夏季外以大白菜为主,偶尔享用其他副食品。这时乡村居民家庭的主食以粗粮为主,附以部分细粮;副食品以老咸菜为主,有时也有白菜等。总体来看,这个时期北京居民家庭处在一种勉强温饱的状态之下。北京居民的食品消费大体反映了这个时期中国人的生活状况,正是由此导致的人们普遍要求改变这种状况的愿望,成为后来中国实行改革开放的社会根源。

* 根据有关资料制成:(1)北京市城市社会经济调查队:《北京市城市人民生活和物价史料(1949-1988)》,北京市统计局1989年版,第30-31页。(2)北京市委宣传部、北京市统计局编:《北京改革开放二十年》,中国统计出版社1998年版,第435页。(3)北京市农调队:《北京市农村住户抽样调查资料(1956-1986)》,北京市统计局1987年版,第26-31页。(4)北京市统计局编:《北京五十年》,中国统计出版社1999年版,第381页。 (1)食品支出是指满足正常需求的食品支出,而不是满足非正常需求的食品支出。1978年以后,我国城乡居民消费水平明显提高,而恩格尔系数却一度上升(从表1可以看出,北京市也是如此),这主要是由于此前居民购买力低下,居民吃的需求不能充分实现,或者说居民吃的需求只能在正常水平以下压抑地实现。因此表现为居民食品支出在全部生活支出中的比重较少,恩格尔系数较低。而在居民有了条件提高生活水平时,首先要使自己吃的需求在正常水平上实现,所以表现为居民食物消费支出所占比重增加。这样便出现了恩格尔系数和居民消费水平同时提高的特例(如北京居民家庭的恩格尔系数在1978、 1979年竟上升到60%以上)。 (2)对于乡村居民家庭来说,市场化和社会化程度较低,计算食品支出和其他消费支出要进行货币转化。乡村居民的大部分食品往往是自产的或自给的,“农民自给性消费约占其全部消费额的60%左右”[2],因此在计算这一时期的恩格尔系数时,首先要把有关项目转化成货币,而在转化过程中常常受到价格、数量精确度和遗漏等主客观因素的影响。所以,乡村居民家庭的恩格尔系数很难计算准确。例如表1所示,北京市乡村居民家庭在1956年的恩格尔系数竟然是38.38%,并且在1956-1978年这一时期的大部分年份中,乡村居民的恩格尔系数都低于城镇居民的恩格尔系数,这显然是不符合实际的。 如果把这两种因素都考虑进去,那么这一时期北京居民家庭实际的恩格尔系数应该比表1所列的要高;相对来说,表1中城镇居民家庭的恩格尔系数比乡村居民家庭的较为接近实际,因为“工人阶级的消费,则全部是靠货币收入来支付的”[2]。即便由表1来看,这一时期北京居民家庭的恩格尔系数也大都在55%以上。所以,就此可以断定这一时期北京居民家庭的生活水平还算不上温饱型,而是处于一种勉强温饱的状态。 由于“文革”时期北京的统计工作中断,无法计算这期间的恩格尔系数。但是,从有关资料及1978、 1979年的情况推断,北京居民家庭这期间的恩格尔系数不会与这两年的相差太大。据此由表1可以看出,1956-1978年北京居民家庭的恩格尔系数虽有起伏,但却没有明显的下降趋势,这表明北京居民家庭在这期间的生活没有什么大的改观,一直波动于一种较低的水平上。 二、北京城镇居民家庭的食品消费 这一时期城镇居民家庭的食品消费结构大致如表2、表3和表4所示。食品消费支出在1956-1965年的10年间仅从125.64元增加到138.50元,几乎没有什么变化(由于“文革”开始后统计工作中断,因此无法获得1966-1977年这一时期的统计资料,但是从有关文字资料来看,“文革”10年的情况与前10年是差不多的,不少年份甚至更差;相对来说,70年代以后情况稍微有所好转)。从表2和表3可以看出,这一时期北京居民家庭消费支出的排列顺序基本上是粮食、副食、其他食品、烟酒茶,这显然属于主食型消费,以粮食为最主要的能量来源,表明人们的食品消费主要是为了追求“吃饱”;而就营养结构来看,也极不合理,比如,在吃的粮食中,杂粮即粗粮占有相当的成分(根据表4的统计数字进行计算,粗粮一般占城镇居民所吃粮食的20%以上,多的时候高达43%)。这种粗粮作为食品,不像现在的北京居民是为了调换口味,而是在当时不得不用它来弥补细粮的不足。这可由1957年《北京日报》的两则报道来证实,“市人民委员会决定:鲜白薯由国家统一经营,供应给居民的白薯应顶替粮食”[3];“全市已供应白薯1500万斤,可以节约粮食三百五十多万斤”,报道赞扬有关部门除“动员大家多吃白薯外,并改进做饭方法,用大米和白薯掺合起来蒸饭”。[4]

* 根据有关资料制成:(1)北京市城市社会经济调查队:《北京市城市人民生活和物价史料(1949-1988)》,北京市统计局1989年版,第30-31页。(2)北京市委宣传部、北京市统计局编:《北京改革开放二十年》,中国统计出版社1998年版,第435页。(3)北京市农调队:《北京市农村住户抽样调查资料(1956-1986)》,北京市统计局1987年版,第26-31页。(4)北京市统计局编:《北京五十年》,中国统计出版社1999年版,第381页。 (1)食品支出是指满足正常需求的食品支出,而不是满足非正常需求的食品支出。1978年以后,我国城乡居民消费水平明显提高,而恩格尔系数却一度上升(从表1可以看出,北京市也是如此),这主要是由于此前居民购买力低下,居民吃的需求不能充分实现,或者说居民吃的需求只能在正常水平以下压抑地实现。因此表现为居民食品支出在全部生活支出中的比重较少,恩格尔系数较低。而在居民有了条件提高生活水平时,首先要使自己吃的需求在正常水平上实现,所以表现为居民食物消费支出所占比重增加。这样便出现了恩格尔系数和居民消费水平同时提高的特例(如北京居民家庭的恩格尔系数在1978、 1979年竟上升到60%以上)。 (2)对于乡村居民家庭来说,市场化和社会化程度较低,计算食品支出和其他消费支出要进行货币转化。乡村居民的大部分食品往往是自产的或自给的,“农民自给性消费约占其全部消费额的60%左右”[2],因此在计算这一时期的恩格尔系数时,首先要把有关项目转化成货币,而在转化过程中常常受到价格、数量精确度和遗漏等主客观因素的影响。所以,乡村居民家庭的恩格尔系数很难计算准确。例如表1所示,北京市乡村居民家庭在1956年的恩格尔系数竟然是38.38%,并且在1956-1978年这一时期的大部分年份中,乡村居民的恩格尔系数都低于城镇居民的恩格尔系数,这显然是不符合实际的。 如果把这两种因素都考虑进去,那么这一时期北京居民家庭实际的恩格尔系数应该比表1所列的要高;相对来说,表1中城镇居民家庭的恩格尔系数比乡村居民家庭的较为接近实际,因为“工人阶级的消费,则全部是靠货币收入来支付的”[2]。即便由表1来看,这一时期北京居民家庭的恩格尔系数也大都在55%以上。所以,就此可以断定这一时期北京居民家庭的生活水平还算不上温饱型,而是处于一种勉强温饱的状态。 由于“文革”时期北京的统计工作中断,无法计算这期间的恩格尔系数。但是,从有关资料及1978、 1979年的情况推断,北京居民家庭这期间的恩格尔系数不会与这两年的相差太大。据此由表1可以看出,1956-1978年北京居民家庭的恩格尔系数虽有起伏,但却没有明显的下降趋势,这表明北京居民家庭在这期间的生活没有什么大的改观,一直波动于一种较低的水平上。 二、北京城镇居民家庭的食品消费 这一时期城镇居民家庭的食品消费结构大致如表2、表3和表4所示。食品消费支出在1956-1965年的10年间仅从125.64元增加到138.50元,几乎没有什么变化(由于“文革”开始后统计工作中断,因此无法获得1966-1977年这一时期的统计资料,但是从有关文字资料来看,“文革”10年的情况与前10年是差不多的,不少年份甚至更差;相对来说,70年代以后情况稍微有所好转)。从表2和表3可以看出,这一时期北京居民家庭消费支出的排列顺序基本上是粮食、副食、其他食品、烟酒茶,这显然属于主食型消费,以粮食为最主要的能量来源,表明人们的食品消费主要是为了追求“吃饱”;而就营养结构来看,也极不合理,比如,在吃的粮食中,杂粮即粗粮占有相当的成分(根据表4的统计数字进行计算,粗粮一般占城镇居民所吃粮食的20%以上,多的时候高达43%)。这种粗粮作为食品,不像现在的北京居民是为了调换口味,而是在当时不得不用它来弥补细粮的不足。这可由1957年《北京日报》的两则报道来证实,“市人民委员会决定:鲜白薯由国家统一经营,供应给居民的白薯应顶替粮食”[3];“全市已供应白薯1500万斤,可以节约粮食三百五十多万斤”,报道赞扬有关部门除“动员大家多吃白薯外,并改进做饭方法,用大米和白薯掺合起来蒸饭”。[4]