武汉大学机构用户,欢迎您!

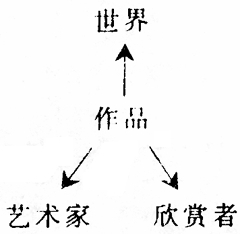

艾布拉姆斯认为运用他的座标分析图式,“可以把阐释艺术品本质和价值的种种尝试大体上划为四类,其中三类主要是用作品与另一要素(世界、欣赏者或艺术家)的关系来解释作品,第四类则把作品视为一个自足体孤立起来加以研究,认为其意义和价值的确不与外界任何事物相关。”(注:M.H.艾布拉姆斯《镜与灯》,北京大学出版社1989年版第5-6页)他所说的种种尝试即是研究、阐释文学活动的多种角度,由此形成文学理论的多种形态。而文艺学体系作为对人类文学活动的整体把握,理应涵盖各方面的文学现象,吸取各种不同的研究角度和各种理论的长处,力求系统地对文学活动作出正确的理论阐释。而且,它应当随着文学创作实践的变化和文学理论的发展而发展,总之,是一个科学的开放的体系。 文艺学的科学性不仅在于全面涵盖文学现象,还在于准确把握文学现象。在这里,对象的特殊性和研究方法的针对性便成为关键。从前面的图式可以看到,一切文学现象的核心是文学作品,因此,文学作品的特性实为文学理论的研究对象。而文学作品的特性就在于它是由艺术形象或形象系统所构成。这种形象表现的是人类的情感体验,它是一种情感符号,一种“有意味的形式”,以具体可感的表象形式,负载创作主体对现实生活的审美反映。文学形象的具体可感性、情感性使得创作主体和接受主体在创作和欣赏中都得把情感注入对象,并且创作活动和欣赏活动都不能脱离对象的具体、个别的感性形式。文学是个别反映一般、现象显示本质、偶然表现必然。哲学社会科学却是从个别抽象出一般,剥离表象,以抽象概念的逻辑推理形式反映研究对象的本质和规律,而且并不将研究者的情感注入到对象身上去。这种情况,以历史科学和历史小说的区别最能说明问题。历史科学以抽象概念的逻辑结论揭示历史人物活动的性质和意义。历史小说却以具体事实的描绘、鲜明的人物形象再现历史人物活生生的生存状态和历史事件的发生、发展、结束的生动过程,将现象与本质一同显示。 艺术形象是个别的、具体可感的,但文学形象是用语言塑造的。“语言实质上只表达普遍的东西,但人们所想的却是特殊的东西、个别的东西。因此,不能用语言表达人们所想的东西。”(注:列宁在其《哲学笔记》中引黑格尔《哲学史讲演录》中的话,并在其旁标示:“注意:在语言中只有一般的东西。”见黄枬森《〈哲学笔记〉注释》,北京大学出版社,第441页)这种情况,中国古代哲人和文学家早就直观地把握到了,从而由对言不尽意、得意忘言的认识到追求言外之意、象外之象,以求得对语言局限的超越。而西方则在20世纪发生了始于索绪尔的人文科学的“语言学转向”。索绪尔把人类的语言活动分为语言符号系统(Langue)和个人言语(Parole),并指出“语言符号是一种两面的心理实体”,是“概念和音响形象的结合”(注:费尔德南·德·索绪尔《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版第102页)。他用“所指”和“能指”来代表这两个要素。语符的所指与能指相对应,但二者的联系不是必然的,只是约定俗成关系。索绪尔的观点及对各种语言中语符组合关系的研究,为揭示文学这种语言艺术的符号构成和艺术魅力之所在提供了富于启示性的研究角度和途径。西方现代各种文学理论几乎都受到巨大的影响,而文学符号学则是索绪尔的语言—符号学的直接应用和延伸。这样,我们知道,文学作品语言的关键并不是单个的语词,而是语言符号的组合关系,即语境的构筑。文学言语通过构筑多姿多态的语境来表情达意、塑造艺术形象,其中常常蕴涵作家丰富的感知觉心理体验和历史文化的积淀。雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”(注:《西风颂》,《雪莱诗选》第91页)这里的“春天”一词的能指与作为季节的“春天”的形、音的能指没有什么不同,但其所指的含义就不是“春季”,而是象征、寓意“希望”。中国古代大量悲秋作品中的萧瑟秋天的描绘,所指的含义也不是自然季节的秋天,而是某种困厄人生遭遇的象征,或仕途受挫,含冤负屈,或贫病交加,生活多艰,等等。由这样的蕴涵丰富的文学言语塑造艺术形象,我们不仅可以由这些语境调动记忆中与其所指相应的事物的表象而构造艺术形象,而且可以联想到其它作品中的有关描绘即调动历史文化积淀,使艺术形象具有丰富的审美涵义。面对文学形象这样具体、生动、可感、涵义丰富的研究对象,文学理论科学该怎样来建设呢?

艾布拉姆斯认为运用他的座标分析图式,“可以把阐释艺术品本质和价值的种种尝试大体上划为四类,其中三类主要是用作品与另一要素(世界、欣赏者或艺术家)的关系来解释作品,第四类则把作品视为一个自足体孤立起来加以研究,认为其意义和价值的确不与外界任何事物相关。”(注:M.H.艾布拉姆斯《镜与灯》,北京大学出版社1989年版第5-6页)他所说的种种尝试即是研究、阐释文学活动的多种角度,由此形成文学理论的多种形态。而文艺学体系作为对人类文学活动的整体把握,理应涵盖各方面的文学现象,吸取各种不同的研究角度和各种理论的长处,力求系统地对文学活动作出正确的理论阐释。而且,它应当随着文学创作实践的变化和文学理论的发展而发展,总之,是一个科学的开放的体系。 文艺学的科学性不仅在于全面涵盖文学现象,还在于准确把握文学现象。在这里,对象的特殊性和研究方法的针对性便成为关键。从前面的图式可以看到,一切文学现象的核心是文学作品,因此,文学作品的特性实为文学理论的研究对象。而文学作品的特性就在于它是由艺术形象或形象系统所构成。这种形象表现的是人类的情感体验,它是一种情感符号,一种“有意味的形式”,以具体可感的表象形式,负载创作主体对现实生活的审美反映。文学形象的具体可感性、情感性使得创作主体和接受主体在创作和欣赏中都得把情感注入对象,并且创作活动和欣赏活动都不能脱离对象的具体、个别的感性形式。文学是个别反映一般、现象显示本质、偶然表现必然。哲学社会科学却是从个别抽象出一般,剥离表象,以抽象概念的逻辑推理形式反映研究对象的本质和规律,而且并不将研究者的情感注入到对象身上去。这种情况,以历史科学和历史小说的区别最能说明问题。历史科学以抽象概念的逻辑结论揭示历史人物活动的性质和意义。历史小说却以具体事实的描绘、鲜明的人物形象再现历史人物活生生的生存状态和历史事件的发生、发展、结束的生动过程,将现象与本质一同显示。 艺术形象是个别的、具体可感的,但文学形象是用语言塑造的。“语言实质上只表达普遍的东西,但人们所想的却是特殊的东西、个别的东西。因此,不能用语言表达人们所想的东西。”(注:列宁在其《哲学笔记》中引黑格尔《哲学史讲演录》中的话,并在其旁标示:“注意:在语言中只有一般的东西。”见黄枬森《〈哲学笔记〉注释》,北京大学出版社,第441页)这种情况,中国古代哲人和文学家早就直观地把握到了,从而由对言不尽意、得意忘言的认识到追求言外之意、象外之象,以求得对语言局限的超越。而西方则在20世纪发生了始于索绪尔的人文科学的“语言学转向”。索绪尔把人类的语言活动分为语言符号系统(Langue)和个人言语(Parole),并指出“语言符号是一种两面的心理实体”,是“概念和音响形象的结合”(注:费尔德南·德·索绪尔《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版第102页)。他用“所指”和“能指”来代表这两个要素。语符的所指与能指相对应,但二者的联系不是必然的,只是约定俗成关系。索绪尔的观点及对各种语言中语符组合关系的研究,为揭示文学这种语言艺术的符号构成和艺术魅力之所在提供了富于启示性的研究角度和途径。西方现代各种文学理论几乎都受到巨大的影响,而文学符号学则是索绪尔的语言—符号学的直接应用和延伸。这样,我们知道,文学作品语言的关键并不是单个的语词,而是语言符号的组合关系,即语境的构筑。文学言语通过构筑多姿多态的语境来表情达意、塑造艺术形象,其中常常蕴涵作家丰富的感知觉心理体验和历史文化的积淀。雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”(注:《西风颂》,《雪莱诗选》第91页)这里的“春天”一词的能指与作为季节的“春天”的形、音的能指没有什么不同,但其所指的含义就不是“春季”,而是象征、寓意“希望”。中国古代大量悲秋作品中的萧瑟秋天的描绘,所指的含义也不是自然季节的秋天,而是某种困厄人生遭遇的象征,或仕途受挫,含冤负屈,或贫病交加,生活多艰,等等。由这样的蕴涵丰富的文学言语塑造艺术形象,我们不仅可以由这些语境调动记忆中与其所指相应的事物的表象而构造艺术形象,而且可以联想到其它作品中的有关描绘即调动历史文化积淀,使艺术形象具有丰富的审美涵义。面对文学形象这样具体、生动、可感、涵义丰富的研究对象,文学理论科学该怎样来建设呢?