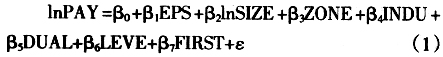

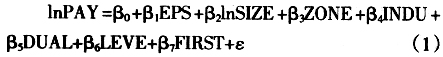

本文从管理层权力理论视角出发,利用我国上市公司数据进行定量分析发现,垄断企业高管薪酬的规模权重、业绩权重均大于完全竞争企业。同时,量化分析还发现,高管薪酬与公司规模关系密切,而与公司业绩的关系不大,业绩薪酬占全部薪酬的0.5%—1%,规模薪酬则占到37%—47%,规模对高管薪酬的影响程度是业绩对薪酬影响程度的40—65倍。这就不难理解,当规模权重不合理时,拥有千亿资产的能源、银行、保险等公司高管取得上千万元的“天价”薪酬成为可能。本文的学术贡献在于,已有文献忽视了公司规模因素对高管薪酬的重要作用。本文以规模因素在薪酬契约中的作用为研究切入点,量化规模薪酬所占高管薪酬的比重,并实证检验规模与管理层权力的交互作用对于薪酬的影响,对高管薪酬研究做出拓展。 一、理论分析与研究假设 给予高管必要的薪酬激励源于企业所有权与控制权分离而产生的委托—代理矛盾。通过设计合理的高管薪酬契约,使得高管薪酬成为公司业绩的函数,从而将高管利益与企业价值结合起来。但近年来大量研究表明,薪酬激励并不必然解决代理问题,薪酬的制定与执行机制可能使其成为代理问题的一部分,企业管理层在很大程度上影响甚至决定着自己的薪酬,由此形成了薪酬制定理论的新流派——管理层权力理论。管理层权力的相关研究源于Berle and Means在20世纪30年代中观察到的“经理革命”,这种“经理革命”造就了一种与所有权相分离的经济权势。将企业看做是一个由管理者、一般员工、股东、债权人、供应商、客户、征税人组成的联合体,其成员的目标是冲突的,企业高管居于联合体中最重要地位,他们拥有经营活动的决策权利和内部信息。现实中,股东拥有的权利比法律赋予的权利要小得多,中小股东很难有发言权,董事会事务也常受到高管的影响和干预。当管理层权力应用到高管薪酬制定上,就形成了薪酬制定的管理层权力理论。Boyd(1994)研究了公司治理对薪酬的影响,发现CEO薪酬与董事会独立性相关,如果董事会独立性越弱,CEO薪酬就越高。Hallock(1997)发现,公司间互派董事结成关系网,会造成管理层薪酬制定的不独立和不公正。卢西恩等(2009)认为高管更希望薪酬与业绩无关,以避免业绩波动的风险,并发现公司董事偏袒高管的成本非常低。国内关于管理层权力的相关研究主要有:卢锐(2008)研究发现,管理层权力显著影响高管薪酬,存在高管通过权力自定薪酬行为。吕长江、赵宇恒(2008)研究发现,权力大的高管可以自定薪酬,在获取权力收益的同时实现高货币薪酬,并不需要盈余管理迎合董事会的激励要求;而权力较弱的高管则更关注货币薪酬,只能通过盈余管理达到薪酬考核的目的。权小锋、吴世农、文芳(2010)研究发现,国有企业高管的权力越大,其获取的私有收益越高,以及管理层权力与薪酬—操纵性业绩敏感性呈正向关系。 管理层权力影响薪酬制定的契约后果是,增加可控因素对薪酬的影响程度,降低不可控因素对薪酬的影响,提高整体薪酬水平。具体表现为,相对提高薪酬契约中规模的权重,降低业绩的权重。高管对规模追求的内在动因在于:与业绩相比,高管层更容易对企业规模实施控制,同时不断扩张的企业规模可以给高管带来更高的薪酬,使得薪酬具有不断增加的刚性。Grinstein and Hribar(2004)发现,CEO的权力越大,越能影响董事会的决策,从而使自己在并购交易后获得更大的奖金,但没有证据表明这种奖金与业绩有关。Kroll et al.(1990)研究发现,兼并可以使得企业规模骤增,即使兼并导致企业业绩恶化,但兼并后规模的扩大仍然可以使高管获得更大的薪酬收入。因此,理性高管会利用管理层权力增加薪酬契约中规模权重,减少业绩权重,提高规模薪酬在整体薪酬中的比例,使得规模超越业绩,成为高管薪酬的最重要影响因素。 管理层权力的滥用并非表示业绩对薪酬的影响程度只会一味地降低。随着公司业绩的变化,业绩与薪酬的影响程度也会随之变化,业绩的高低会在一定程度上影响业绩对薪酬权重的选择。很好的例证就是,企业管理层薪酬对于盈利和亏损业绩具有较为明显的非对称性,即薪酬与盈利业绩的敏感度较高,而与亏损业绩的敏感度较低(Cheng,2005)。虽然哈佛学派和芝加哥学派对垄断企业高利润的来源与经济后果存在差异,但他们都认为垄断企业拥有较大的公司规模,可以获得相对较高的公司业绩①。那么,我国垄断企业高管利用管理层权力对薪酬契约实施影响的经济后果可能是:相对于完全竞争企业而言,垄断企业同时增加业绩和规模对薪酬的影响程度。因此,本文提出: 假设 1-1:依据管理层权力理论,在其他条件不变的情况下,与完全竞争企业相比,垄断企业高管薪酬有较高的规模权重; 假设 1-2:依据管理层权力理论,在其他条件不变的情况下,与完全竞争企业相比,垄断企业高管薪酬有较高的业绩权重。 假设 2:就单个公司而言,高管薪酬中的规模对薪酬的影响程度要大于业绩对薪酬的影响程度,即高管的规模薪酬大于业绩薪酬。 二、模型构建 本文选取公司高管年度薪酬作为被解释变量,公司业绩和规模作为解释变量;同时选取资产负债率、地区平均工资、行业平均工资、董事长与总经理是否兼任以及第一大股东持股比例等指标作为控制变量,设计出模型(1):