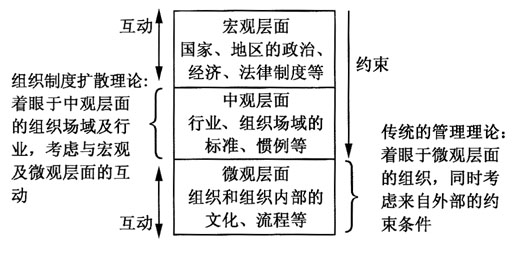

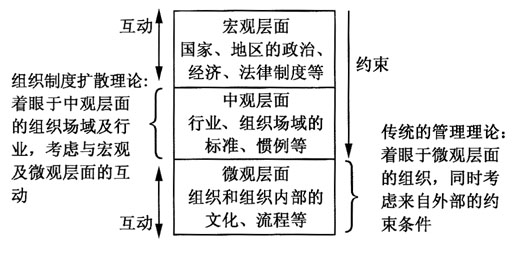

一、引言 传统的组织理论试图从理性的视角解释组织结构和行为在不同情境下的差异性(Woodward,1965; Hannan和Freeman,1977; Child和Kieser,1988),但却忽视了现实中组织所表现出来的惊人的同质性(Guler,2002; Weber,2009; Etzion和Ferraro,2010)。虽然制度经济学中的交易成本理论、演化经济学中的一些观点以及现代组织学习理论可以在一定程度上解释组织同质性的成因,但由于这些理论或观点都以(有限)理性作为前提假设,因此只适合用来描述特定的组织行为(Abrahamson,1991),而无法诠释类似于“乐队花车效应”等组织的非理性行为及其后果(Abrahamson,1993)。 上世纪七十年代末,以Meyer和Rowan[1]等为代表的西方组织社会学学者开始对组织行为的理性假设提出了置疑,并且由此拉开了组织制度扩散理论研究的序幕。组织制度扩散问题已经成为西方管理学界的一个研究热点,相关文献频繁见诸各大管理学期刊,其中《管理学会杂志》(Academy of Management Journal)在Scott等学者的推动下,于2002年专门刊发了一期组织制度理论研究特辑。2008年发表在《管理学会评论》(Academy of Management Review)上的《管理创新》(Management Innovation)一文更是获得了当年该杂志年度最佳论文的殊荣。与西方组织制度扩散理论研究开展得如火如荼的情形相比,国内这方面的研究可谓是冷冷清清。从笔者所掌握的材料来看,国内的相关研究从2003年刚刚起步,并在其后的数年间发展较为缓慢。虽然2008年出现了井喷式的发展,但总体而言有洞见的文献为数不多,影响也不大[2]。同时,国内部分学者存在片面理解甚至误读相关学术思想的情况,因而在客观上制约了组织制度扩散理论研究在国内的发展。 本文旨在全面回顾近三十年来西方组织制度扩散理论研究所取得的成果,总结其内在演化逻辑和展望其发展趋势,最后提出了一个包容性更强的整合模型。在内容编排上,本文将围绕以下四个基本问题展开:一是组织制度扩散理论研究的对象与层面;二是组织制度扩散理论研究的内在演化逻辑;三是现有组织制度扩散理论所存在的不足和未来发展趋势;四是构建一个多视角组织制度扩散理论研究整合模型。 二、组织制度扩散理论研究的对象和层面 “制度”是制度学派提出的一个核心概念,具有多层面性和复杂性(Thornton,2004; Greenwood,2010),如宏观层面的国家政治、经济、法律制度(Zelnet,2009; Weber,2009),中观层面的行业协会标准、技术标准、组织场域行为准则(DiMaggio,1983; Holm,1996)以及微观层面的公司治理机制与组织架构甚至组织内部章程、规则和惯例等(Ferlie,2005; Etzion,2010)。这些从宏观到微观的制度体系之间并非呈现一种简单的决定或建构关系,而是一种非常复杂的交互结构(Birkinshaw,2008; Castel,2010)。作为现代管理理论和组织理论交叉发展而形成的一个分支,组织制度扩散理论基本上是以组织场域① 作为分析单位[3],同时也兼顾宏观制度环境与微观企业行为之间的互动关系(参见图1),并通过这种互动关系来研究组织场域或组织场域内部成员的决策机制及其影响因素。因此,从某种意义上讲,组织制度扩散理论也秉承了传统管理理论主张把组织外部环境纳入研究范畴的思想(Salancjk和Pfeffer,1977; Ostrom,1990; Dunning,2008)。 组织制度扩散理论研究的多层面性决定了这一理论必须解释组织场域内部异质性(包括属性和结构异质性)的组织如何接受一种(或多种)制度这个问题,因此,组织制度扩散理论研究归根结底就是要解答集体行为选择问题。经济学家对这个问题给出的答案是基于个体成本收益计量的集体决策模型(Olson,1971),但即使排除了“阿罗悖论”的影响,这种过于理性的观点实质上所坚持的原子分析方法仍然忽视了组织在制度环境中的嵌入性及其对组织偏好的修正以及其他非理性因素[4]。此外,正是组织场域内部成员间的异质性驱使成员对动态变化的制度环境做出不同的反应,并在组织场域内部引发对外部环境的再适应过程。这种再适应过程表现为两个层面上的问题:一是从组织场域整体来看,再适应过程是一种外部制度环境向组织场域内扩散的过程;二是从组织场域内部来看,成员组织在适应时间和(或)程度上的不同表现为组织制度通过成员间的互动进行扩散的过程。在这两个层面上的组织制度扩散机制,包括组织制度扩散效果和组织制度扩散影响因素,都是组织制度扩散理论研究的对象。