武汉大学机构用户,欢迎您!

有关善治的研究暗含着一种有效政府的最佳模式(one-best-way model)。这种研究对国家发展战略有着同构影响,使得不同国家的政府倾向采取一刀切的方法(one-size-fits-all approach)治国理政。本文质疑是否存在上述模式,认为模式即便对所谓的有效政府也并非一成不变。政府行政方式各异,即使它们同样被贴上善治典范的标签。本文通过对OECD和非OECD国家的公共财政管理(PFM)体系的研究表明,所谓有效政府并没有表现出最佳模式所蕴含的较好政策实践的特点。而一种优良的公共财政管理体系,本身就意味着不同国别境况各异。本文最后建议,善治应该包含多样化的治理模式,不同国家的不同治理选择原因更值得发展研究的学者进一步探究。

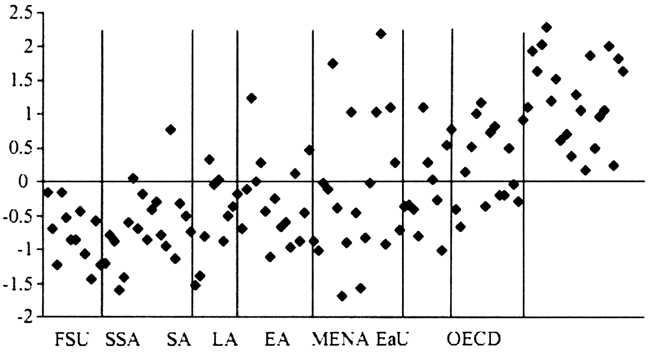

图1 2006年各国政府效能得分分布图 注:纵轴为政府效能得分,横轴为区域名。FSU,苏联;SSA,撒哈拉以南非洲地区;SA,南亚;LA,拉丁美洲;EA,东亚;MENA,中东及北非;EaU,东欧;OECD,经济合作与发展组织。 许多人可能会觉得以上勾勒出的愿景极具吸引力——这正是众所期待的那种“良好”政府。这类善治指标所传达的信息昭然若揭:这些就是发展中国家政府应该尝试复制的良好政府的共同特点。可是这一愿景将政策选择、政策产出和体制特征混为一体,若将这一混合体分解则显示,有效政府就总体发展结果而言是相似的,但在作为治理核心的体制特征上则千差万别。 图1显示了2006年WGI对81个国家的政府效能的评分。相对而言较有效的政府(指政府效能指标得分高于零)往往位于世界较发达地区(如经济合作与发展组织,东欧的欧盟成员国,中东及东亚部分地区),至于大多数发展中国家和转型期国家的政府,如苏联、撒哈拉以南非洲、南亚和拉丁美洲的国家,其政府效能得分分布在低于零的区域。 大多数人同意:在政府效能指标中得分最高的国家或地区(如丹麦、新加坡、加拿大、瑞典、澳大利亚、荷兰⑤,以及英国、中国香港、美国、比利时和德国⑥)在某种程度上可以当作善治的典范。它们都是典型的发达国家(或地区),往往发展得更好,如具有持续的增长态势、强劲的商业环境及较优的社会指数。但作为治理结构的核心要素,各国间的体制特征似乎相差悬殊。 尽管有人认为,所有政府都表现出具有严格预算过程的形式官僚体制,且通常聚焦于引进新的公共管理机制,但关于如何令这些机制更有效的运行,在细节上差异较大。⑦如基本行政部门结构一样,官员任命、晋升和绩效评估的政治影响程度在不同政府中的表现显著不同(详见1999年OECD的评论,及Choi,Whitford,2008 and Matheson et al.,2007的讨论)。政府间接管辖机构(arm’s-length agencies)受政府其他部门正式规则的管制程度及作用也各不相同。⑧ 当考虑到政府的限度、规模及它从事经济活动程度的时候,会有更加显著的差异。⑨善治愿景提出有限政府的重要性,它为法治、政府管制范围和财政规模⑩的制度化约束方面提供了衡量标准。尽管法治是所有“良好政府”的核心,然而其限制性在各个政府中则有明显的不同。经合组织最近一项有关预算过程的调查发现:在所调查的11项与预算过程相关的事项中,美国的11项事宜全部通过立法,而英国只有4项通过立法,这意味着两国的自由裁量权所处的层次不同。(11)此外,2004年OECD各国政府财政收入和支出占国内生产总值(GDP)的比值从35%到55%不等(Hauptmeier,Heiperz,and Schuknecht,2007,268)。(12)有的国家政府(如瑞典)用财政收入资助经济发展中的各项事业,并在融资和提供社会服务中起着主导作用(如提供“面包店,健身房和园艺中心”等服务,Henrekson,2005),而美国政府参与社会活动就受到更多的限制,私营部门实际上在融资和提供关键服务(如医疗保健)方面起着更大的作用。对上述两国政府的比较结果表明,各国政府至少在政府规模和职能范围上差别迥异,而组织理论家发现这两个变量导致其他的结构差异。

图1 2006年各国政府效能得分分布图 注:纵轴为政府效能得分,横轴为区域名。FSU,苏联;SSA,撒哈拉以南非洲地区;SA,南亚;LA,拉丁美洲;EA,东亚;MENA,中东及北非;EaU,东欧;OECD,经济合作与发展组织。 许多人可能会觉得以上勾勒出的愿景极具吸引力——这正是众所期待的那种“良好”政府。这类善治指标所传达的信息昭然若揭:这些就是发展中国家政府应该尝试复制的良好政府的共同特点。可是这一愿景将政策选择、政策产出和体制特征混为一体,若将这一混合体分解则显示,有效政府就总体发展结果而言是相似的,但在作为治理核心的体制特征上则千差万别。 图1显示了2006年WGI对81个国家的政府效能的评分。相对而言较有效的政府(指政府效能指标得分高于零)往往位于世界较发达地区(如经济合作与发展组织,东欧的欧盟成员国,中东及东亚部分地区),至于大多数发展中国家和转型期国家的政府,如苏联、撒哈拉以南非洲、南亚和拉丁美洲的国家,其政府效能得分分布在低于零的区域。 大多数人同意:在政府效能指标中得分最高的国家或地区(如丹麦、新加坡、加拿大、瑞典、澳大利亚、荷兰⑤,以及英国、中国香港、美国、比利时和德国⑥)在某种程度上可以当作善治的典范。它们都是典型的发达国家(或地区),往往发展得更好,如具有持续的增长态势、强劲的商业环境及较优的社会指数。但作为治理结构的核心要素,各国间的体制特征似乎相差悬殊。 尽管有人认为,所有政府都表现出具有严格预算过程的形式官僚体制,且通常聚焦于引进新的公共管理机制,但关于如何令这些机制更有效的运行,在细节上差异较大。⑦如基本行政部门结构一样,官员任命、晋升和绩效评估的政治影响程度在不同政府中的表现显著不同(详见1999年OECD的评论,及Choi,Whitford,2008 and Matheson et al.,2007的讨论)。政府间接管辖机构(arm’s-length agencies)受政府其他部门正式规则的管制程度及作用也各不相同。⑧ 当考虑到政府的限度、规模及它从事经济活动程度的时候,会有更加显著的差异。⑨善治愿景提出有限政府的重要性,它为法治、政府管制范围和财政规模⑩的制度化约束方面提供了衡量标准。尽管法治是所有“良好政府”的核心,然而其限制性在各个政府中则有明显的不同。经合组织最近一项有关预算过程的调查发现:在所调查的11项与预算过程相关的事项中,美国的11项事宜全部通过立法,而英国只有4项通过立法,这意味着两国的自由裁量权所处的层次不同。(11)此外,2004年OECD各国政府财政收入和支出占国内生产总值(GDP)的比值从35%到55%不等(Hauptmeier,Heiperz,and Schuknecht,2007,268)。(12)有的国家政府(如瑞典)用财政收入资助经济发展中的各项事业,并在融资和提供社会服务中起着主导作用(如提供“面包店,健身房和园艺中心”等服务,Henrekson,2005),而美国政府参与社会活动就受到更多的限制,私营部门实际上在融资和提供关键服务(如医疗保健)方面起着更大的作用。对上述两国政府的比较结果表明,各国政府至少在政府规模和职能范围上差别迥异,而组织理论家发现这两个变量导致其他的结构差异。