武汉大学机构用户,欢迎您!

自媒体文艺短视频可以被定位为“媒介神话”理论观照下的新媒介神话。媒介神话理论由罗兰·巴特的语言符号神话理论改造、扩展而来。其中,无论是初级系统还是次级系统都更加凸显由符号、载体、制品、技术、媒体等结合而成的表达面及其意指行为。作为新媒介神话,自媒体文艺短视频主要通过诉诸于接受者视听感官的媒介系统达成直接意指实践,其关键之处是发生了从初级媒介系统直接意指向次级媒介系统含蓄意指的转换。李子柒艺术短视频的新媒介神话所指意义可以归结为:在今天工业社会城市化带来的快节奏、现代性的都市生活语境中,传统手工时代建立起来的慢节奏、田园牧歌式生活是人们的理想和应该追求的精神价值指向。“消费文化”和“农耕田园文化”成了这一含蓄意指实践的重要依托。李子柒的自媒体艺术短视频不过是新媒介与商业资本合谋形成的“审美乌托邦”,具有典型的新媒介神话属性。

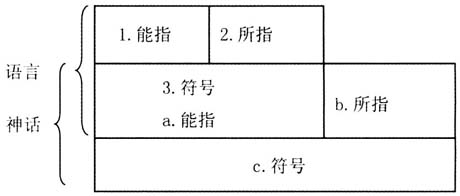

图1 语言符号学的神话示意图 但按照笔者倡导的媒介文艺学,这个关于神话的理论概括并非是完美无缺的。事实上它忽略或弱化了除语言符号外其他媒介要素参与神话建构的作用。我们认为,任何一个意指行为都不是符号的单纯作用,而是包括符号在内的媒介系统整体性的媒介化活动。这个媒介系统一般会涉及语言符号媒介、载体媒介(语言符号所必需的物质承载体)、制品媒介(语言符号与载体媒介结合加工的产物)、传播媒体(信息生产与传播机构)、技术媒介(渗透于上述各个媒介层面中的技术、技巧)。[4](PP.113~114)这些媒介类别和层次一起结合成一个媒介系统,复合运作共同形成意指实践,共同打造神话。 实际上,巴特也看到了语言符号外一些媒介形式对神话的作用。他指出:“在此须回想一下神话言说方式的材料(狭义的语言、照片、绘画、广告、仪式、物品等),它们一开始不管多么千差万别,一旦被神话利用了,都归结为纯粹的意指功能:神话在它们身上只看到了同样的原材料,它们的同一性在于它们都简化为单一的语言状态。涉及的不管是文字的书写还是绘画线条的书写,神话从它们身上想看到的都只是诸符号的一个总体,只是一个整体性的符号,它是初生符号学链的最后一项。”[2](PP.144~145)这里说得很清楚,构成神话的能指除了“狭义的语言”“文字”“绘画的线条”等符号媒介外,还包括“照片”“绘画”“广告”“物品”等制品媒介,以及“文字的书写”“绘画线条的书写”等技术媒介,而这两个方面必然内在地包含着纸张、画布和其他载体媒介,它们一起构成了神话意指的表达面。但在具体论述中巴特却说:“符号学家可以用同样的方式处理文字和图像:他从这两者当中所接受的,就是它们都是符号,它们都迈入了神话的门槛,具有同样的意指功能,两者也都构成了作为对象(工具、素材)的群体语言。”[2](P.145)可见,他和大部分符号学家一样,把我们所说的媒介系统收缩到了符号系统之内,认为所有媒介层面和要素种类都可以被看作是广义的语言。应该承认,一般符号学分析自有其道理,不过以语言符号学化约媒介系统,很难说清楚媒介系统超出符号的强大建构功能,对于摄影、电影、电视等电子媒介神话和今天的数字新媒介神话而言,尤为如此。本雅明曾谈到,“对电影来说,关键之处更在于演员是在机械面前自我表演,而不是在观众面前为人表演……在人被机械的再现中,人的自我异化经历了一种高级的创造性运用”[5](PP.34~35)。而摄影机、摄像机带来的“人自我异化的高级创造性运用”在巴特语言符号学神话理论的分析中欲言又止。巴特在《电影里的罗马人》一文中说:“《恺撒大帝》的另外一个符号:所有面孔都不停地出汗,百姓、士兵、谋反者,严峻而紧张的脸上渗出大量汗水(用凡士林来表现)。特写镜头频繁使用,汗水在此显然是所蕴意图的表征。”[2](P.17)这里特别突出了电影“特写镜头频繁使用”的作用。在《嘉宝的脸》一文中,巴特立足于“迷人的影像”[2](PP.51~52),对比分析了嘉宝和赫本的脸。而电影“特写镜头”“影像”本身是包括画面、文字、图像、声音等符号媒介的,这些符号又是依托屏幕这一载体媒介的,其大小、宽窄、长宽比例、质地等都构成表达因素。这里尤为重要的是,这些媒介形式背后都有电子技术的支撑。

图1 语言符号学的神话示意图 但按照笔者倡导的媒介文艺学,这个关于神话的理论概括并非是完美无缺的。事实上它忽略或弱化了除语言符号外其他媒介要素参与神话建构的作用。我们认为,任何一个意指行为都不是符号的单纯作用,而是包括符号在内的媒介系统整体性的媒介化活动。这个媒介系统一般会涉及语言符号媒介、载体媒介(语言符号所必需的物质承载体)、制品媒介(语言符号与载体媒介结合加工的产物)、传播媒体(信息生产与传播机构)、技术媒介(渗透于上述各个媒介层面中的技术、技巧)。[4](PP.113~114)这些媒介类别和层次一起结合成一个媒介系统,复合运作共同形成意指实践,共同打造神话。 实际上,巴特也看到了语言符号外一些媒介形式对神话的作用。他指出:“在此须回想一下神话言说方式的材料(狭义的语言、照片、绘画、广告、仪式、物品等),它们一开始不管多么千差万别,一旦被神话利用了,都归结为纯粹的意指功能:神话在它们身上只看到了同样的原材料,它们的同一性在于它们都简化为单一的语言状态。涉及的不管是文字的书写还是绘画线条的书写,神话从它们身上想看到的都只是诸符号的一个总体,只是一个整体性的符号,它是初生符号学链的最后一项。”[2](PP.144~145)这里说得很清楚,构成神话的能指除了“狭义的语言”“文字”“绘画的线条”等符号媒介外,还包括“照片”“绘画”“广告”“物品”等制品媒介,以及“文字的书写”“绘画线条的书写”等技术媒介,而这两个方面必然内在地包含着纸张、画布和其他载体媒介,它们一起构成了神话意指的表达面。但在具体论述中巴特却说:“符号学家可以用同样的方式处理文字和图像:他从这两者当中所接受的,就是它们都是符号,它们都迈入了神话的门槛,具有同样的意指功能,两者也都构成了作为对象(工具、素材)的群体语言。”[2](P.145)可见,他和大部分符号学家一样,把我们所说的媒介系统收缩到了符号系统之内,认为所有媒介层面和要素种类都可以被看作是广义的语言。应该承认,一般符号学分析自有其道理,不过以语言符号学化约媒介系统,很难说清楚媒介系统超出符号的强大建构功能,对于摄影、电影、电视等电子媒介神话和今天的数字新媒介神话而言,尤为如此。本雅明曾谈到,“对电影来说,关键之处更在于演员是在机械面前自我表演,而不是在观众面前为人表演……在人被机械的再现中,人的自我异化经历了一种高级的创造性运用”[5](PP.34~35)。而摄影机、摄像机带来的“人自我异化的高级创造性运用”在巴特语言符号学神话理论的分析中欲言又止。巴特在《电影里的罗马人》一文中说:“《恺撒大帝》的另外一个符号:所有面孔都不停地出汗,百姓、士兵、谋反者,严峻而紧张的脸上渗出大量汗水(用凡士林来表现)。特写镜头频繁使用,汗水在此显然是所蕴意图的表征。”[2](P.17)这里特别突出了电影“特写镜头频繁使用”的作用。在《嘉宝的脸》一文中,巴特立足于“迷人的影像”[2](PP.51~52),对比分析了嘉宝和赫本的脸。而电影“特写镜头”“影像”本身是包括画面、文字、图像、声音等符号媒介的,这些符号又是依托屏幕这一载体媒介的,其大小、宽窄、长宽比例、质地等都构成表达因素。这里尤为重要的是,这些媒介形式背后都有电子技术的支撑。