武汉大学机构用户,欢迎您!

改革开放之初,通过一系列制度化的建设,“国家行动”形塑了中国教育发展的动力机制。进入到20世纪90年代,由于市场机制的全面介入,中国教育发展的动力机制得到了进一步拓展。在这个过程中,我国教育改革的弊端也凸现出来了,它在一定程度上反映了“国家行动”机制的局限性。对此,可以从三个方面优化我国教育发展的动力机制:优化教育治理结构,改善办学体制;优化教育分权机制,注重统筹和协调;优化教育变革路径,构建合理的发展张力。

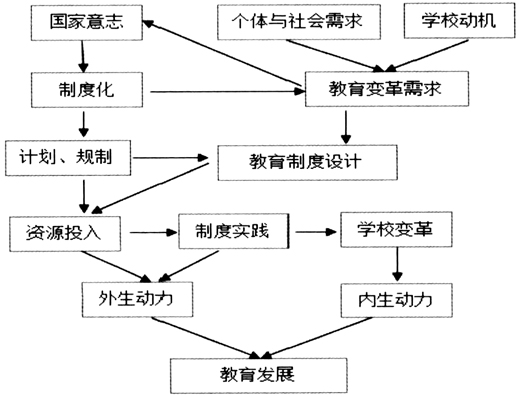

图1 国家行动与中国教育发展动力机制的构建 纵览改革开放以来中国教育发展的历程,在“国家意志”的主导和统领下形成的“国家行动”的实践力是中国教育发展的主动力。在这一动力下,以“国家行动”为发展理路的实践逻辑,不仅影响了社会、个体对教育变革需求的变化,还通过制度化的建设直接主导了学校变革、发展的过程。当然,在“国家行动”的整体框架下,学校发展的动机也通过有针对性的“调研活动”和各种形式的“意见征询”形成了“自下而上”的反馈机制。这种反馈通过一般的制度化进程转化为“国家意志”,进而对我国教育发展产生总体性的影响。由于中国国家治理结构中带有鲜明的“中央集权”特征,国家掌握了足够的教育资源和政治权力,这就保障了“国家行动”的实践效力,这是改革开放初期中国教育能在较短时期内取得巨大成就的重要原因。 在“国家行动”的框架下,国家对地方实行了基于中央集权体制的分权式管控。在政策实施方面,“国家意志”以分权的形式将其施加于各级地方政府。对此,“国家行动”下的治理逻辑往往将教育的阶段性、跨越式发展目标上升为地方官员的“政治任务”(普及九年义务教育和高等教育大扩招中都有体现)。所以,某种程度上,地方官员发展教育的动机源于“国家行动”背后的政绩考核和晋升机制与他们“政治前途”的直接关联。一方面,地方教育的发展不能脱离国家的总体规制和要求;另一方面,通过这样的分权治理也很好地调动了地方政府发展教育的积极性。 二、动力机制的拓展 改革开放之初,我国的社会主义市场机制已经开始酝酿和发育。1984年,党的十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》,突破了原先将“计划经济”同“商品经济”对立起来的观念,明确指出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。据此,我国拉开了建立有生机、有活力的社会主义市场经济体制的帷幕。相应的改革自1985年全面展开。1992年,邓小平发表了著名的南方讲话。提出了改革的“三个有利于”标准,明晰了社会主义的本质、发展的意义、市场与计划的辩证关系。在破除以往陈旧观念的同时,解放了人们的思想。同年,中共十四大明确指出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在这样的情境下,1993年中共中央、国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》分析了中国教育变革和发展的社会脉络:中国进入了改革开放和现代化建设的崭新阶段。为了建设社会主义市场经济,加快现代化建设的进程,就要提高国民素质,进而解放和发展生产力。在这样的铺陈下,中国教育的现代担当和任务也被明确提了出来,“在新的形势下,教育工作的任务是:遵循党的十四大精神,以建设有中国特色的社会主义理论为指导,坚持党的基本路线,全面贯彻教育方针,面向现代化,面向世界,面向未来,加快教育的改革和发展,进一步提高劳动者素质,培养大批人才,建立适应社会主义市场经济体制和政治、科技体制改革需要的教育体制,更好地为社会主义现代化建设服务”[8]。这段文字为我们勾勒出了新时期中国教育发展的基本面向,我国教育发展的主要理据和国计民生、市场经济等建立起了莫大关联。这种关联性的建立,并不只是简单的话语策略,它很快在通过更为系统化和制度化的形式转化为教育实践。可以说,在20世纪九十年代,教育的产业化和市场化特征逐渐凸显,教育发展同经济发展的关系越来越密切。在这个过程中,市场逐渐成为影响我国教育发展的动力机制的重要组成部分。

图1 国家行动与中国教育发展动力机制的构建 纵览改革开放以来中国教育发展的历程,在“国家意志”的主导和统领下形成的“国家行动”的实践力是中国教育发展的主动力。在这一动力下,以“国家行动”为发展理路的实践逻辑,不仅影响了社会、个体对教育变革需求的变化,还通过制度化的建设直接主导了学校变革、发展的过程。当然,在“国家行动”的整体框架下,学校发展的动机也通过有针对性的“调研活动”和各种形式的“意见征询”形成了“自下而上”的反馈机制。这种反馈通过一般的制度化进程转化为“国家意志”,进而对我国教育发展产生总体性的影响。由于中国国家治理结构中带有鲜明的“中央集权”特征,国家掌握了足够的教育资源和政治权力,这就保障了“国家行动”的实践效力,这是改革开放初期中国教育能在较短时期内取得巨大成就的重要原因。 在“国家行动”的框架下,国家对地方实行了基于中央集权体制的分权式管控。在政策实施方面,“国家意志”以分权的形式将其施加于各级地方政府。对此,“国家行动”下的治理逻辑往往将教育的阶段性、跨越式发展目标上升为地方官员的“政治任务”(普及九年义务教育和高等教育大扩招中都有体现)。所以,某种程度上,地方官员发展教育的动机源于“国家行动”背后的政绩考核和晋升机制与他们“政治前途”的直接关联。一方面,地方教育的发展不能脱离国家的总体规制和要求;另一方面,通过这样的分权治理也很好地调动了地方政府发展教育的积极性。 二、动力机制的拓展 改革开放之初,我国的社会主义市场机制已经开始酝酿和发育。1984年,党的十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》,突破了原先将“计划经济”同“商品经济”对立起来的观念,明确指出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。据此,我国拉开了建立有生机、有活力的社会主义市场经济体制的帷幕。相应的改革自1985年全面展开。1992年,邓小平发表了著名的南方讲话。提出了改革的“三个有利于”标准,明晰了社会主义的本质、发展的意义、市场与计划的辩证关系。在破除以往陈旧观念的同时,解放了人们的思想。同年,中共十四大明确指出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在这样的情境下,1993年中共中央、国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》分析了中国教育变革和发展的社会脉络:中国进入了改革开放和现代化建设的崭新阶段。为了建设社会主义市场经济,加快现代化建设的进程,就要提高国民素质,进而解放和发展生产力。在这样的铺陈下,中国教育的现代担当和任务也被明确提了出来,“在新的形势下,教育工作的任务是:遵循党的十四大精神,以建设有中国特色的社会主义理论为指导,坚持党的基本路线,全面贯彻教育方针,面向现代化,面向世界,面向未来,加快教育的改革和发展,进一步提高劳动者素质,培养大批人才,建立适应社会主义市场经济体制和政治、科技体制改革需要的教育体制,更好地为社会主义现代化建设服务”[8]。这段文字为我们勾勒出了新时期中国教育发展的基本面向,我国教育发展的主要理据和国计民生、市场经济等建立起了莫大关联。这种关联性的建立,并不只是简单的话语策略,它很快在通过更为系统化和制度化的形式转化为教育实践。可以说,在20世纪九十年代,教育的产业化和市场化特征逐渐凸显,教育发展同经济发展的关系越来越密切。在这个过程中,市场逐渐成为影响我国教育发展的动力机制的重要组成部分。