一、“政党制度化”视角的提出 西方国家的现代化基本依循两大路径:一是“社会中心主义”,以英、美为代表,主要依靠市场方式和社会力量实现国家治理现代化;二是“国家中心主义”,以德、日为代表,主要依靠国家或官僚机器的推动走向现代化。但在很多后发国家,要么社会力量发展不足,要么传统国家能力较弱,均无力推动现代化变革。因此“社会中心主义”和“国家中心主义”两种路径无法有效解释后发国家的治理现代化转型。 根据一些后发国家的转型经验,政党往往成为国家治理和秩序构建的关键因素,杨光斌将之归纳为“政党中心主义”①理论。事实上,在西方国家治理体系中,政党是民众与政府之间的衔接纽带,是民众进行利益表达及利益聚合的重要机制,西摩·马丁·利普塞特(Seymour Martin Lipset)甚至认为政党是民主政治不可或缺的要素②。不过,在西方国家政党的作用是第二位的,是补充制度的力量,而不是填补制度真空的力量。相比之下,后发展国家的政党往往出现于现代化进程之初,能够影响乃至决定现代化带来的社会秩序变迁,所以这些国家里政党对国家政治发展起着更为重要的作用。 二、国内外对“政党制度化”的研究 国外对政党力量的衡量可追溯到塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿(Samuel Philips Huntington),他认为“处于现代化之中的政治体系,其稳定取决于其政党的力量,而政党强大与否又要视其制度化群众支持的情况,其力量正好反映了这种支持的规模及制度化的程度。”③此后,以“政党制度化”概念来描述政党力量成为诸多学者的共识。至于“政党制度化”的丰富内涵是怎样实现与后发国家治理现代化之间的有效联结的,学者们各有见解。 亨廷顿勾勒出的“政党制度化”包含四个指标:适应性、复杂性、自主性和内聚力。适应性是指组织适应环境挑战的能力和存活能力;复杂性是指下属组织的数量及专业化水平;自主性是指相对于其他组织的独立性;内聚力是指组织的团结程度④。理论上讲,组织的适应性是一种结果状态,如果其他指标都达到很高水平,那么组织自然而然能够具有高度适应性。以此为基础,安杰洛·帕内比安科(Angelo Panebianco)将政党制度化的指标分为自主性和系统化两个方面。前者指政党在其所处环境中的自主程度,政党对其与支持者、外部组织等之间关系的控制程度。至于后者,若党内亚团体的权威过大,则政党系统化程度低;若党内亚团体之间依存度高,且政党中央能够控制资源、掌控局面,则系统化程度高。同时,他表明自主性和系统化呈正相关关系。他与亨廷顿的指标均包含自主性,且系统化与亨廷顿所说的内聚力和复杂性相似,至于适应性,帕内比安科认为高度制度化会妨碍政党组织的适应性和灵活性⑤。史蒂芬·莱维斯基(Steven Levitsky)发现,上述关于政党制度化的内涵的探讨都过于强调“价值输入(value infusion)”了,而莱维斯基认为政党组织的行为规则(routinization)也不容忽视,因此他用价值输入和行为规则两方面来衡量政党制度化。行为规则包括组织内部的权力运转规则及与社会互动的规则⑥。 肯尼斯·詹达(Kenneth Janda)则另辟蹊径,从“内部与外部”变量的视角,认为政党制度化衡量的是有关政党与外部环境之间关系而不仅仅是组织内部的一种特征。他认为,一个制度化水平高的政党必定是“具体化于民心”(reified in the public mind)⑦的。随后,这种“外部指标”被罗伯特·哈摩尔(Robert Harmel)和拉尔斯(Lars Svasand)一再强调,他们认为如果政党与其他相关行为主体有紧密联系,则该政党具有较高的制度化水平⑧。

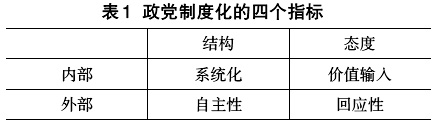

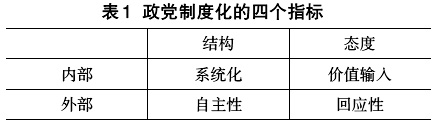

维姬·兰道尔(Vicky Randall)综合这些研究,从组织结构与价值态度、内部与外部四个维度来确定政党制度化的指标(如表1),认为政党制度化的衡量指标应为组织系统化、价值输入、自主性及回应性。系统化是指政党组织活动的范围、频度和规律性;价值输入指党员和支持者对政党的忠诚度;自主性是指政党团体避免被社会势力控制和俘获而形成的独立性;回应性则是指政党在公众心目中的形象⑨。

在此基础上,马蒂亚斯·巴斯图(Matthias Basedau)和亚历山大·斯特罗(Alexander Stroh)提出,态度维度可由价值输入维度替代,而价值也应有内部、外部区别,由此,制度化是赢得内部和外部稳定以及内外部价值输入的过程,因而包含四个指标(如表2):体现外部稳定性的是政党回应性;体现内部稳定性的是政党组织化;体现外部价值输入的是政党自主性;体现内部价值输入维度的是政党内聚力⑩。 国内对于政党制度化的研究较有代表性的是胡荣荣(2012),她认为应从内聚力和自主性两方面去衡量,内聚力是政党不至分裂的保证,自主性是指政党相对于社会的自主性,其核心为决策自主。她强调“组织不是制度,政党的组织发展并不能作为衡量制度化的指标,内聚力和自主性指标才是核心”(11)。 综合现有的研究,自主性、内聚力、回应性、组织化(系统化)等都是较被认可的指标,但对于后发展国家而言,政党的组织网络几乎可以囊括政党组织化及回应性两个方面,因此本人认为,政党制度化的水平应从政党组织网络、政党自主性、政党内聚力等三个层面去衡量。

维姬·兰道尔(Vicky Randall)综合这些研究,从组织结构与价值态度、内部与外部四个维度来确定政党制度化的指标(如表1),认为政党制度化的衡量指标应为组织系统化、价值输入、自主性及回应性。系统化是指政党组织活动的范围、频度和规律性;价值输入指党员和支持者对政党的忠诚度;自主性是指政党团体避免被社会势力控制和俘获而形成的独立性;回应性则是指政党在公众心目中的形象⑨。

维姬·兰道尔(Vicky Randall)综合这些研究,从组织结构与价值态度、内部与外部四个维度来确定政党制度化的指标(如表1),认为政党制度化的衡量指标应为组织系统化、价值输入、自主性及回应性。系统化是指政党组织活动的范围、频度和规律性;价值输入指党员和支持者对政党的忠诚度;自主性是指政党团体避免被社会势力控制和俘获而形成的独立性;回应性则是指政党在公众心目中的形象⑨。  在此基础上,马蒂亚斯·巴斯图(Matthias Basedau)和亚历山大·斯特罗(Alexander Stroh)提出,态度维度可由价值输入维度替代,而价值也应有内部、外部区别,由此,制度化是赢得内部和外部稳定以及内外部价值输入的过程,因而包含四个指标(如表2):体现外部稳定性的是政党回应性;体现内部稳定性的是政党组织化;体现外部价值输入的是政党自主性;体现内部价值输入维度的是政党内聚力⑩。 国内对于政党制度化的研究较有代表性的是胡荣荣(2012),她认为应从内聚力和自主性两方面去衡量,内聚力是政党不至分裂的保证,自主性是指政党相对于社会的自主性,其核心为决策自主。她强调“组织不是制度,政党的组织发展并不能作为衡量制度化的指标,内聚力和自主性指标才是核心”(11)。 综合现有的研究,自主性、内聚力、回应性、组织化(系统化)等都是较被认可的指标,但对于后发展国家而言,政党的组织网络几乎可以囊括政党组织化及回应性两个方面,因此本人认为,政党制度化的水平应从政党组织网络、政党自主性、政党内聚力等三个层面去衡量。

在此基础上,马蒂亚斯·巴斯图(Matthias Basedau)和亚历山大·斯特罗(Alexander Stroh)提出,态度维度可由价值输入维度替代,而价值也应有内部、外部区别,由此,制度化是赢得内部和外部稳定以及内外部价值输入的过程,因而包含四个指标(如表2):体现外部稳定性的是政党回应性;体现内部稳定性的是政党组织化;体现外部价值输入的是政党自主性;体现内部价值输入维度的是政党内聚力⑩。 国内对于政党制度化的研究较有代表性的是胡荣荣(2012),她认为应从内聚力和自主性两方面去衡量,内聚力是政党不至分裂的保证,自主性是指政党相对于社会的自主性,其核心为决策自主。她强调“组织不是制度,政党的组织发展并不能作为衡量制度化的指标,内聚力和自主性指标才是核心”(11)。 综合现有的研究,自主性、内聚力、回应性、组织化(系统化)等都是较被认可的指标,但对于后发展国家而言,政党的组织网络几乎可以囊括政党组织化及回应性两个方面,因此本人认为,政党制度化的水平应从政党组织网络、政党自主性、政党内聚力等三个层面去衡量。