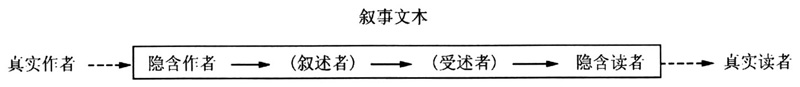

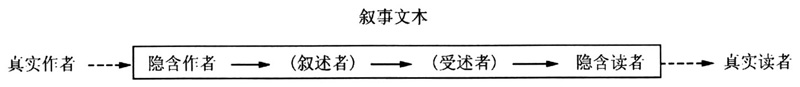

本文以描述性叙事诗学为主要内容,并提出一些术语和概念,旨在帮助我们深入理解叙事的一种重要特征,同时,还可以服务于其他理论研究和文本解读。具体说来,我将提出一些新的术语和概念,用以理解可靠的人物叙述,同时,以我此前对不可靠叙述和不充分叙述所作的研究为基础,把这些术语和概念纳入对虚构和非虚构叙事文本人物叙述所做的更广泛、更复杂的描述之中。这种描述尽量做到既有概括性又有灵活性,也就是说,当这些概念合在一起,就可以具备一种总体性的解释能力,而每个概念又具有其灵活性,有助于深入探析相关技巧的具体运用是如何发挥作用的。并且,这种描述本身就是笔者更为宏大且仍在建构的叙事修辞理论的一项新增内容,而我的修辞理论也尽量兼顾理解上的力度和阐释上的灵活性。简言之,本文要提出的核心问题是:修辞理论①如何看待虚构和非虚构作品中人物叙述的本质和功能? 为了平衡论述中的悬念和表述上的清晰性,我尽量不在这一个段落中列出所有内容,而是提出最为宽泛的主张。第一,可靠与不可靠叙述既不是二元对立的,也不是单独存在的现象,而是相当宽泛的术语和概念,各自都涵盖了叙事中作者、叙述者和读者之间的一系列关系。并且,我们应当把这两个系列合并为一个更大的谱段,其一端是我所称的“不可靠报道”,②另一端是我所称的“面具叙述”。③第二,不可靠叙述和不充分叙述是截然不同的修辞现象,且不充分叙述应该具有各自单独的谱段。在我看来,不可靠和不充分叙述都是“偏离常轨”的,就是说,二者都打破了可靠叙述中典型的作者、叙述者和读者的一致立场,不可靠叙述有意要偏离常轨,而不充分叙述则是无意间偏离了常轨。在不可靠叙述中,作者、作者的读者、真实读者的立场是一致的,因为他们知道叙述者在哪些方面偏离了常轨。在不充分叙述中,作者、叙述者和作者的读者立场一致,但在真实读者看来,这三者都偏离了常轨。 一、修辞理论的独特性 就以上问题展开讨论之前,先说说笔者所提倡的修辞方法。这种方法不同于经典或后经典叙事学研究方法,因为,它认为叙事本身是一个事件,而非一种结构。根据修辞方法的界定,叙事是“某人因某种原因在某个场合告诉另外一个人发生了某件事”的行为。④因此,修辞理论家反对那种广泛流行的假设,即对叙事作理论归纳的最佳方式是描述叙事的各个构成部分(例如情节、人物、叙述),以及这些部分之间的结合方式(例如,每个叙事都是其故事成分与话语成分的综合)。修辞理论家同样反对那种普遍的后经典假设,即对叙事作理论归纳的最佳方式是找出相关的语境化思想体系,不论是女性主义理论、认知理论、后殖民理论,还是别的理论,然后从相应的理论出发,来理解叙事的各个构成部分及各部分之间的结合方式。修辞方法避开这两种假设,把叙事界定为人世间的一种行为方式。例如,一位讲述者编织一个故事,从而以某种方式而非其他方式对听众施加影响。这样一来,修辞理论家把作者、读者和目的视为主要的决定性因素,可以说明为什么一个叙事是以这种形式而非其他形式呈现出来的。如此看来,叙事的构成部分,包括人物叙述等特殊技巧,并不是叙事的核心内容,而是作者以某种方式而非其他方式用来实现其目的的途径或资源。从这个角度看,语境化的思想体系确实能够促进我们对叙事的理解,但它们更善于帮助我们洞悉叙事的资源而非叙事的目的。 修辞理论与其他方法之间的这种差别对理论建构具有重要的实践意义。把理论建构模式依旧影响巨大的结构主义叙事学与修辞理论加以比较,就能表明这一点。结构主义语言学的理论模式中有很多重要的二元划分,例如,句子中的横组合与纵聚合成分。结构主义叙事在描述叙事语法的过程中,尽可能地对叙事作二元划分。这一过程之所以很吸引人,是因为它把叙事拆分为组织有序甚至是相互对称的构成部分。其中,最重要的二元区分当然就是故事和话语,因为这为更进一步的二元区分奠定了基础:故事包括事件和存在者,事件进一步划分为核心(主要)事件和卫星(次要)事件,存在者则分为人物和地点,等等。但是,问题在于,人们一心追求这类简洁、工整的二元范畴,到头来却扭曲了原本想要解释的现象。正如我在其他文章中谈到的,看看标准的叙事交流模式如何扭曲人物间对话所具有的作用,就会发现这个问题在此显得多么突出。图1是西摩·查特曼在《故事与话语—小说和电影中的叙事结构》中提出,并且至今仍具影响力的那个模式:⑤

图1:叙事交流情境示意图 由于结构主义的二元划分把人物视为故事的要素,把交流视为话语的构成部分,这就把对话置于叙述者向受述者发起交流的这个层次之下。但在很多情况下,作者完全绕开了叙述者,直接通过人物进行交流。修辞理论不需要对故事和话语的区分做出假定性承诺,因此,可以毫无障碍地以其他方式将对话视为叙述,这样一来,对话可以既是话语的要素也是故事的要素。由此,查特曼提出的模式只适用于特殊的叙事交流,应当用另一种模式取而代之,这种新的模式将作者和读者视为交流中唯一恒定的构件,将叙述者、人物、受述者和副文本、结构设计、讲述场合等其他文本构件视为可以利用的资源,而且这些资源能够以不同方式结合起来,达到不同的目的。 结果,当我着手研究人物叙述的时候,我觉得难以对可靠与不可靠叙述的二元对立做出任何假定性承诺,甚至也难以假定不可靠与不充分叙述之间存在二元对立。虽然本文要做分类工作,并把诸多范畴一字排开以便说明这种分类,但是,这种分类学的基础只部分存在于文本构件之中,其主要部分则来自这些构件所指向的、存在于作者、叙述者、读者之间的各种关系。并且,我更感兴趣的,最终还是人物叙述对作者、叙述者、读者之间的关系产生的影响,而不是这种分类本身。所以,把这种分类视为一种默认的探索性描述,它可以识别出基本的趋势,在这些技巧的使用过程中,这些趋势可能会到强化。之所以作这种描述的诸多原因之一在于,我认为人物叙述产生的效果,尤其是其情感和伦理效果,在从疏离到亲近之间的一个谱段上会有不同的表现(James Phelan,2007)。但分析工作中重要的第一步,是确定研究的基线。

图1:叙事交流情境示意图 由于结构主义的二元划分把人物视为故事的要素,把交流视为话语的构成部分,这就把对话置于叙述者向受述者发起交流的这个层次之下。但在很多情况下,作者完全绕开了叙述者,直接通过人物进行交流。修辞理论不需要对故事和话语的区分做出假定性承诺,因此,可以毫无障碍地以其他方式将对话视为叙述,这样一来,对话可以既是话语的要素也是故事的要素。由此,查特曼提出的模式只适用于特殊的叙事交流,应当用另一种模式取而代之,这种新的模式将作者和读者视为交流中唯一恒定的构件,将叙述者、人物、受述者和副文本、结构设计、讲述场合等其他文本构件视为可以利用的资源,而且这些资源能够以不同方式结合起来,达到不同的目的。 结果,当我着手研究人物叙述的时候,我觉得难以对可靠与不可靠叙述的二元对立做出任何假定性承诺,甚至也难以假定不可靠与不充分叙述之间存在二元对立。虽然本文要做分类工作,并把诸多范畴一字排开以便说明这种分类,但是,这种分类学的基础只部分存在于文本构件之中,其主要部分则来自这些构件所指向的、存在于作者、叙述者、读者之间的各种关系。并且,我更感兴趣的,最终还是人物叙述对作者、叙述者、读者之间的关系产生的影响,而不是这种分类本身。所以,把这种分类视为一种默认的探索性描述,它可以识别出基本的趋势,在这些技巧的使用过程中,这些趋势可能会到强化。之所以作这种描述的诸多原因之一在于,我认为人物叙述产生的效果,尤其是其情感和伦理效果,在从疏离到亲近之间的一个谱段上会有不同的表现(James Phelan,2007)。但分析工作中重要的第一步,是确定研究的基线。

图1:叙事交流情境示意图 由于结构主义的二元划分把人物视为故事的要素,把交流视为话语的构成部分,这就把对话置于叙述者向受述者发起交流的这个层次之下。但在很多情况下,作者完全绕开了叙述者,直接通过人物进行交流。修辞理论不需要对故事和话语的区分做出假定性承诺,因此,可以毫无障碍地以其他方式将对话视为叙述,这样一来,对话可以既是话语的要素也是故事的要素。由此,查特曼提出的模式只适用于特殊的叙事交流,应当用另一种模式取而代之,这种新的模式将作者和读者视为交流中唯一恒定的构件,将叙述者、人物、受述者和副文本、结构设计、讲述场合等其他文本构件视为可以利用的资源,而且这些资源能够以不同方式结合起来,达到不同的目的。 结果,当我着手研究人物叙述的时候,我觉得难以对可靠与不可靠叙述的二元对立做出任何假定性承诺,甚至也难以假定不可靠与不充分叙述之间存在二元对立。虽然本文要做分类工作,并把诸多范畴一字排开以便说明这种分类,但是,这种分类学的基础只部分存在于文本构件之中,其主要部分则来自这些构件所指向的、存在于作者、叙述者、读者之间的各种关系。并且,我更感兴趣的,最终还是人物叙述对作者、叙述者、读者之间的关系产生的影响,而不是这种分类本身。所以,把这种分类视为一种默认的探索性描述,它可以识别出基本的趋势,在这些技巧的使用过程中,这些趋势可能会到强化。之所以作这种描述的诸多原因之一在于,我认为人物叙述产生的效果,尤其是其情感和伦理效果,在从疏离到亲近之间的一个谱段上会有不同的表现(James Phelan,2007)。但分析工作中重要的第一步,是确定研究的基线。