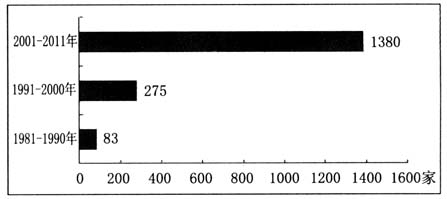

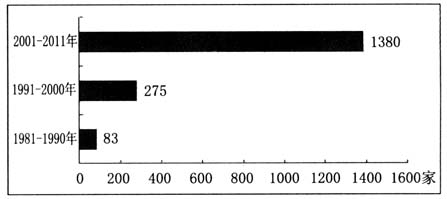

中图分类号:G521 文献标识码:A 文章编号:1001-4519(2013)06-0115-05 近期,一项由清华大学教育基金会运作的“苏世民学者项目”得到了中美两国元首的祝贺,使教育基金会这个若隐若现的第三部门又一次浮出水面。中国公民社会成长之快已超出了人们的预期,与多数国家一样,公民社会诞生的土壤是市场经济的健全,而公民社会的完善则要靠教育的引领。现代公共治理倡导有限政府,既反对政府缺位,也反对政府越位和错位,教育领域亦需做到“政社分开、政事分开”,建立起现代教育制度。现代教育制度是包括现代学校制度在内的教育治理体制,其主体要素是政府、学校和包括教育第三部门在内的公民社会之间关系的理顺和权责的重新分配。如今我国教育已经进入深度变革和重大转型期,第三部门参与教育治理已趋于成熟。对于作为教育第三部门重要构件的教育基金会能否参与教育改革,特别是参与具有强烈公共产品属性的中小学教育改革,参与什么,如何参与等问题,学界的争鸣还比较大,理论的储备也有些苍白,这恰是我们提出这个问题的现实背景。 一、现实基础:本质诉求与法理依据 教育基金会参与教育改革需从教育基金会是什么,为什么存在,其历史上成功的案例有哪些,其与社会发展趋势的同构性及参与的合法性等方面来剖析。 首先,教育基金会到底是什么?显然教育基金会是基金会在教育领域里的专门化的组织存在,除命名为教育基金会的基金会以外,其实各大基金会中也会有相应的教育类目或也承担着资助教育、参与教育改革的项目。基金会源自西方,又称慈善基金会,是“一种民间非营利组织,由捐赠人提供财产并由它自己的职员进行管理,以其收入服务于对社会有益的目的”①。我国《基金会管理条例》将其界定为“利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照本条例的规定成立的非营利性法人”②。可见,基金会的内在本质就是一种以慈善为目的的非营利组织。教育基金会亦是如此,其公共性、公益性和非营利性更为显著。在我国教育基金会起步晚,由于特殊的历史原因,《辞海》(1979版)早期把教育基金会定义为“资产阶级设立的一种教育基金组织”③,其意识形态性和泛政治化色彩相当浓厚,其对教育基金会的误解不但影响着这种组织功效的发挥,也基本上将其排斥于教育改革的门外。随着市场经济体制的建立,教育基金会与其他第三部门一样,开始逐渐回归本质,人们对其的认知已经不再局限于上层建筑还是经济基础这样的二元判断,其作为“一种资助教育公益事业的非政府、非营利性的社会中介组织”④已为人们接受,其资助范畴为教育领域,兼具基金会的非政府性、非营利性,同时设立主体多样化,包括政府机构、个人、企业、民间组织。 近年来,我国教育基金会发展突飞猛进。自20世纪80年代初出现由个人捐资于教育事业发展的教育基金以来,截至2013年5月我国按教育行业划分的基金会已经达到1557家,占总基金会数量的49.6%,其中按地域范围划分为国家性90家、地方性1467家,按性质划分公募性532家,非公募性1025家⑤,而1981年全国基金会总数才7家⑥,我国基金会发展已完全进入加速发展期⑦。特别是中国最大的具有公募性质的教育基金会——中国教育发展基金会历经六年发展,已形成了一套较为严谨的组织管理制度和独立运行机制,为其他教育基金会的发展提供了示范。国内基金会不仅发展速度快,其活动领域也日趋多样化,且主要集中在教育、医疗、救灾等民生领域,截至2011年末全国共有1380家基金会涉及教育领域,占全国基金会总数53%(其中,12家基金会无成立时间记录)⑧,也就是说不仅仅是教育基金会涉足教育领域,其他类型的基金会也对教育领域格外关注。如图1所知,关注教育领域的国内基金会数量自成立年至2011年急剧增多,且三个时期年度增幅大,基金会对教育的关注度日益升高。 由此可见,教育基金会的本质属性以及其快速发展的存在现实足以说明基金会在教育领域中的地位、作用开始彰显,其存在的现实性得到了明证。之所以会产生这样的井喷状态,是因为教育基金会本身的公益性、独立性、志愿性、自治性、民间性和正规性与教育组织所具有和应该具有的公益性、独立性、正规性、自主性和民生性有高度的耦合,可以说,二者是志同道合,殊途同归。

图1 基金会在教育领域分布及三个时期的变化 当然教育基金会参与教育改革,特别是参与公共产品属性极其鲜明的基础教育改革,还要有政策的支持,获得其活动的合法性。在我国现有的四部教育总政策中,早在标志中国教育改革发端的1985年的《中共中央关于教育体制改革的决定》中就4次提及调动社会各方积极性,1次提及了鼓励社会组织办学,而在1993年《中国教育改革和发展纲要》中第一次出现了“加强社会参与的发展战略”表述,也是第一次把“教育基金”正式明确为一条筹措教育经费的重要渠道。1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》第一次出现了“进一步发挥非政府的行业协会组织和社会中介机构的作用”,首次将包括教育基金会在内的NPO和NGO纳入了改革的主体范畴,并加以明确化;在最新的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中则更明确地专段指出“培育专业教育服务机构。完善教育中介组织的准入、资助、监管和行业自律制度。积极发挥行业协会、专业学会、基金会等各类社会组织在教育公共治理中的作用”,第一次在国家教育总政策里出现了“基金会”的名词表述,对于社会组织、公众、学生等参与教育改革则由1985年的0次表述,到1993年4次,到1999年的6次,进而在2010年则倍增至30次。在法律层面,1995年的《教育法》13次表述了“社会组织”,而在《民办教育促进法》中则3次提及“社会中介”,并且4次提及“基金”,在2006年的《义务教育法》中进步性地提出了“按照国家有关基金会管理的规定设立义务教育基金”的法律规范。这些政策与法律条款都展示了政府对教育公共产品管理属性的价值变迁,也可以从中窥视出我国教育民主化进程的加速。就基金会本身而言,早在1988年的《基金会管理办法》中就明确指出了基金会的活动宗旨就是通过资金资助的方式来推动包括教育在内的各项公益事业的发展,而2004年国务院则出台了具有行政法规性质的《基金会管理条例》,这些都为教育基金会参与教育改革提供了法理基础。

图1 基金会在教育领域分布及三个时期的变化 当然教育基金会参与教育改革,特别是参与公共产品属性极其鲜明的基础教育改革,还要有政策的支持,获得其活动的合法性。在我国现有的四部教育总政策中,早在标志中国教育改革发端的1985年的《中共中央关于教育体制改革的决定》中就4次提及调动社会各方积极性,1次提及了鼓励社会组织办学,而在1993年《中国教育改革和发展纲要》中第一次出现了“加强社会参与的发展战略”表述,也是第一次把“教育基金”正式明确为一条筹措教育经费的重要渠道。1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》第一次出现了“进一步发挥非政府的行业协会组织和社会中介机构的作用”,首次将包括教育基金会在内的NPO和NGO纳入了改革的主体范畴,并加以明确化;在最新的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中则更明确地专段指出“培育专业教育服务机构。完善教育中介组织的准入、资助、监管和行业自律制度。积极发挥行业协会、专业学会、基金会等各类社会组织在教育公共治理中的作用”,第一次在国家教育总政策里出现了“基金会”的名词表述,对于社会组织、公众、学生等参与教育改革则由1985年的0次表述,到1993年4次,到1999年的6次,进而在2010年则倍增至30次。在法律层面,1995年的《教育法》13次表述了“社会组织”,而在《民办教育促进法》中则3次提及“社会中介”,并且4次提及“基金”,在2006年的《义务教育法》中进步性地提出了“按照国家有关基金会管理的规定设立义务教育基金”的法律规范。这些政策与法律条款都展示了政府对教育公共产品管理属性的价值变迁,也可以从中窥视出我国教育民主化进程的加速。就基金会本身而言,早在1988年的《基金会管理办法》中就明确指出了基金会的活动宗旨就是通过资金资助的方式来推动包括教育在内的各项公益事业的发展,而2004年国务院则出台了具有行政法规性质的《基金会管理条例》,这些都为教育基金会参与教育改革提供了法理基础。

图1 基金会在教育领域分布及三个时期的变化 当然教育基金会参与教育改革,特别是参与公共产品属性极其鲜明的基础教育改革,还要有政策的支持,获得其活动的合法性。在我国现有的四部教育总政策中,早在标志中国教育改革发端的1985年的《中共中央关于教育体制改革的决定》中就4次提及调动社会各方积极性,1次提及了鼓励社会组织办学,而在1993年《中国教育改革和发展纲要》中第一次出现了“加强社会参与的发展战略”表述,也是第一次把“教育基金”正式明确为一条筹措教育经费的重要渠道。1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》第一次出现了“进一步发挥非政府的行业协会组织和社会中介机构的作用”,首次将包括教育基金会在内的NPO和NGO纳入了改革的主体范畴,并加以明确化;在最新的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中则更明确地专段指出“培育专业教育服务机构。完善教育中介组织的准入、资助、监管和行业自律制度。积极发挥行业协会、专业学会、基金会等各类社会组织在教育公共治理中的作用”,第一次在国家教育总政策里出现了“基金会”的名词表述,对于社会组织、公众、学生等参与教育改革则由1985年的0次表述,到1993年4次,到1999年的6次,进而在2010年则倍增至30次。在法律层面,1995年的《教育法》13次表述了“社会组织”,而在《民办教育促进法》中则3次提及“社会中介”,并且4次提及“基金”,在2006年的《义务教育法》中进步性地提出了“按照国家有关基金会管理的规定设立义务教育基金”的法律规范。这些政策与法律条款都展示了政府对教育公共产品管理属性的价值变迁,也可以从中窥视出我国教育民主化进程的加速。就基金会本身而言,早在1988年的《基金会管理办法》中就明确指出了基金会的活动宗旨就是通过资金资助的方式来推动包括教育在内的各项公益事业的发展,而2004年国务院则出台了具有行政法规性质的《基金会管理条例》,这些都为教育基金会参与教育改革提供了法理基础。