武汉大学机构用户,欢迎您!

中国后现代叙事一方面在叙述技巧上不循常规,另一方面在观念上打破了固定的疆界和视阈,而主张多元化和开放的存在状态。前者延续至20世纪90年代,已成为一种象征资本;其落脚点更多在于后者。讲故事行为在特定语境里发挥着一种语境策略的功能,观念化的写作更成为它的叙事关键。如何在精英与大众、主导文化与大众文化之间找到合适的落脚点,构成中国后现代文学叙事的观念诉求。

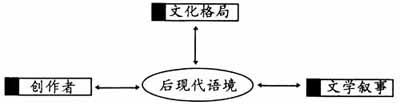

这让我们看到文本在一个更大格局中的位置。文本由个人(在协作性的传媒,如电影和电视中,是由集体)创作,为这种或那种类型的观众所撰写,在传达给他人的过程中,受到后现代语境的影响。同时,其他几个因素的相互作用也关系着后现代语境的生成。传达文本过程中这四个维度相互关联,我们可以在任何特定时间注意任一元素或讨论四个元素的各种不同组合。 本文主要以潘军、李冯、徐坤为主要分析对象。之所以这样选择,除其创作中鲜明的后现代叙事观念外,这三位与文学体制的不同关系及其创作走向体现出中国后现代叙事特殊的文化症候,因此是有代表性的。我们的分析路径是,在文本分析的基础上与文化分析相结合,并注重其前后创作的差异变化。从中不难发现技巧与观念交叉融合的特点。这里的交叉融合,主要包括手法的承继、文化类别的夹杂以及批评与文学表达界限的模糊等。所以,交叉游移有身份上的,技巧上的,多种文化之间的,并与具体的历史语境联系紧密。历史语境的变化是这种叙事发生转变的关键。需要指出的是,观念化的写作状况与主流意识形态宏观调控下多种文化并存互动的文化状况是分不开的,这是我们始终要把握的一点。 一、潘军:在先锋与媚俗之间 进入20世纪90年代,尽管先锋锐力急剧萎缩,但其叙事技术并未因先锋派的退潮而陨灭。它不仅仍是许多作家构织作品时喜用的手法,而且为许多后起的作家所青睐。不管是有意还是无意为之,这样的叙事策略无形中为作家作品积聚了象征资本。只不过,与叙事上的刻意求新比起来,90年代以来文学叙事的观念诉求更加突出。 这一特点在潘军20世纪90年代的作品中表现得很明显。阅读潘军,总觉得他的作品像自传、又类似散文。其叙事重点不在结构,而在如何叙事以表现自我意识。冲突已不是着力要考虑的,读者的知情权和伦理位置为叙事的自我意识所牵引。因此,叙事的技法,或者说“形式的确定与发现”[2] 在他这里就显得尤为重要。也许我们可将此理解为潘军的先锋情结。正如潘军自己所陈述的:我一直在小说的叙事上做着有趣的探索,试图把自己的小说写得和别人不一样[3]。 潘军的《流动的沙滩》可被称为探讨小说创作的理论性小说。“理论小说”一词既可概括小说叙事的理论性取向和批评的文学性表达,又体现出后现代文学叙事的显著特征之一——元叙事。这种叙事策略彰显了激情世界中被压抑的智性生活。是小说,还是写作小说的过程,或者是一篇对小说的评论,在理论小说这里,往往是面目模糊不清的。我们所看到的《流动的沙滩》,被作者称为一部“关于遐想的妄想之书”,实际是关于文学活动和写作状态的一些描述和断想,有如流动的沙滩难以确定。其叙事中的随意转换,语言表达中的对位拆解、将“是与不是”“可能与不可能”“真实与虚构”等二元对立都置于模棱两可的同一表达之中。叙事视角的游移和视角本身的不确定,作品与作品之间的互为拆解,作品内部的互文,人物叙事与叙述者的讲述之间相互解构,故事外与故事内界限模糊。叙事主体的强烈的自我意识,对待写作的近乎游戏而又似乎将写作置于体现他的“写作本身就是一场游戏”的认识之中。这部作品看似一直围绕着《流动的沙滩》的创作组织,却充满无数的可能性。随时出现的“小说者言”打乱了叙事的进程,使叙事呈现为不稳定状,使《流动的沙滩》写作计划能否完成成了问题。同时,作者潘军创作的其他作品,如《省略》、《四季》及《南方的情绪》等,又与正在进行的《流动的沙滩》的写作相互交织互为拆解。《流动的沙滩》看似叙事者所写,又似对书中老人所写《流动的沙滩》的剽窃,但又好像与我们正在阅读的作品没有多大关系。这一切,正是互文本叙述所造成的结果。人物的讲述与叙述者的叙述之间相互解构,故事外与故事内界限模糊。在这样的叙述中,读者看到的是文本混杂、互相影响而又彼此独立的多元局面。但这样先锋的叙事手法,并没有使文中构织的故事失色。我们还是从迷宫式的语言表达和情节编织中看到了写作者的生活、那来去无踪的爱情,并试图追寻《流动的沙滩》的真正作者,一如最后出现的审判者那样好奇。

这让我们看到文本在一个更大格局中的位置。文本由个人(在协作性的传媒,如电影和电视中,是由集体)创作,为这种或那种类型的观众所撰写,在传达给他人的过程中,受到后现代语境的影响。同时,其他几个因素的相互作用也关系着后现代语境的生成。传达文本过程中这四个维度相互关联,我们可以在任何特定时间注意任一元素或讨论四个元素的各种不同组合。 本文主要以潘军、李冯、徐坤为主要分析对象。之所以这样选择,除其创作中鲜明的后现代叙事观念外,这三位与文学体制的不同关系及其创作走向体现出中国后现代叙事特殊的文化症候,因此是有代表性的。我们的分析路径是,在文本分析的基础上与文化分析相结合,并注重其前后创作的差异变化。从中不难发现技巧与观念交叉融合的特点。这里的交叉融合,主要包括手法的承继、文化类别的夹杂以及批评与文学表达界限的模糊等。所以,交叉游移有身份上的,技巧上的,多种文化之间的,并与具体的历史语境联系紧密。历史语境的变化是这种叙事发生转变的关键。需要指出的是,观念化的写作状况与主流意识形态宏观调控下多种文化并存互动的文化状况是分不开的,这是我们始终要把握的一点。 一、潘军:在先锋与媚俗之间 进入20世纪90年代,尽管先锋锐力急剧萎缩,但其叙事技术并未因先锋派的退潮而陨灭。它不仅仍是许多作家构织作品时喜用的手法,而且为许多后起的作家所青睐。不管是有意还是无意为之,这样的叙事策略无形中为作家作品积聚了象征资本。只不过,与叙事上的刻意求新比起来,90年代以来文学叙事的观念诉求更加突出。 这一特点在潘军20世纪90年代的作品中表现得很明显。阅读潘军,总觉得他的作品像自传、又类似散文。其叙事重点不在结构,而在如何叙事以表现自我意识。冲突已不是着力要考虑的,读者的知情权和伦理位置为叙事的自我意识所牵引。因此,叙事的技法,或者说“形式的确定与发现”[2] 在他这里就显得尤为重要。也许我们可将此理解为潘军的先锋情结。正如潘军自己所陈述的:我一直在小说的叙事上做着有趣的探索,试图把自己的小说写得和别人不一样[3]。 潘军的《流动的沙滩》可被称为探讨小说创作的理论性小说。“理论小说”一词既可概括小说叙事的理论性取向和批评的文学性表达,又体现出后现代文学叙事的显著特征之一——元叙事。这种叙事策略彰显了激情世界中被压抑的智性生活。是小说,还是写作小说的过程,或者是一篇对小说的评论,在理论小说这里,往往是面目模糊不清的。我们所看到的《流动的沙滩》,被作者称为一部“关于遐想的妄想之书”,实际是关于文学活动和写作状态的一些描述和断想,有如流动的沙滩难以确定。其叙事中的随意转换,语言表达中的对位拆解、将“是与不是”“可能与不可能”“真实与虚构”等二元对立都置于模棱两可的同一表达之中。叙事视角的游移和视角本身的不确定,作品与作品之间的互为拆解,作品内部的互文,人物叙事与叙述者的讲述之间相互解构,故事外与故事内界限模糊。叙事主体的强烈的自我意识,对待写作的近乎游戏而又似乎将写作置于体现他的“写作本身就是一场游戏”的认识之中。这部作品看似一直围绕着《流动的沙滩》的创作组织,却充满无数的可能性。随时出现的“小说者言”打乱了叙事的进程,使叙事呈现为不稳定状,使《流动的沙滩》写作计划能否完成成了问题。同时,作者潘军创作的其他作品,如《省略》、《四季》及《南方的情绪》等,又与正在进行的《流动的沙滩》的写作相互交织互为拆解。《流动的沙滩》看似叙事者所写,又似对书中老人所写《流动的沙滩》的剽窃,但又好像与我们正在阅读的作品没有多大关系。这一切,正是互文本叙述所造成的结果。人物的讲述与叙述者的叙述之间相互解构,故事外与故事内界限模糊。在这样的叙述中,读者看到的是文本混杂、互相影响而又彼此独立的多元局面。但这样先锋的叙事手法,并没有使文中构织的故事失色。我们还是从迷宫式的语言表达和情节编织中看到了写作者的生活、那来去无踪的爱情,并试图追寻《流动的沙滩》的真正作者,一如最后出现的审判者那样好奇。