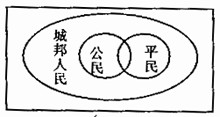

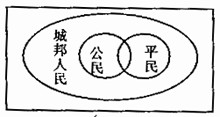

现代社会对“公民”(citizen)一词有了较为规范的定义:具备一定的国藉,依照该国宪法和法律,享有权利、承担义务的自然人。相应地,“公民权利”(civil rights)是指一国公民的法定权利。这里有一个疑问:公民最初出现于何时?根据定义,最初的公民似应出现在国家、法律以及明确的权利义务关系产生之后。那么,有没有一个明确的时间界限呢?对此,学界一般有两种观点。一种观点认为,公民的概念最初出现在古希腊罗马的奴隶制国家,其中享有公民权利的只有当时社会中的少数人(注:持此种观点的代表性讨论有,杜力夫:《公民与公民权利再探讨》(《当代法学》1997年第3期);黄洋:《市民社会的历史渊源》(《读书》1997年第5期)。);另一种观点则认为,只有在民族国家已经形成的条件下,在资产阶级共和国里,才有真正意义上的公民和公民权利(注:持这一观点的代表性讨论有,唐琮瑶:《论公民》(《海南大学学报》1993年第2期);方朝晖《市民社会的两个传统及其在现代的汇合》(《中国社会科学》1994年第5期)。)。这两种观点自然都有它们的道理,但由于没有以这两个概念的历史演进为依托,似显得各有所偏。本文则试图从历史源头出发,分析它们演变的历史过程,以期达到对上述两种观点的有效整合。 一 《布莱克维尔政治学百科全书》对“公民资格”(citizenship)词条的解释是:“它主要用来表示在现代民族国家发展中的个人身份”[1](第115页)。我们知道,现代民族国家(nation-state)产生于15、16世纪。当时,资本主义处于上升时期,国家正逐渐摆脱王朝的统治,民族开始成为新型国民关系的象征,同时也是不受君主统治的社会成员彼此间联结的纽带。将公民的产生定位于此时,倒是暗合于不同类型政治文化的分野。以阿尔蒙德、维巴为代表的政治文化研究者通常将社会成员区分为村民、臣民和公民,分别对应于原始社会的偏狭型政治文化、前现代政治体系的臣属型政治文化和现代国家的参与型政治文化。这一暗合的内在逻辑是:在非现代社会,个人作为氏族成员或君主的臣民,其法律地位不明确,且往往只有服从的义务,而无相应的权利;只有在现代(尤其是宪政)国家,个人在社会中的地位与权利才能得到明确的认可与尊重,公民资格才有实现的可能。 然而,诸多不得不面临的疑问是:在前现代社会,具体地说,在城邦国家(city state)中是否就不存在“公民”了呢?在前现代的政治思想典籍中大量出现的“公民”一词所指为何?作个更进一步的追问:相对于人、人民、平民、国民这些概念来说,公民的特质究竟是什么? 从词源学上看,“公民”一词源于希腊文“波里德”(civis),原指属于城邦的人。在亚里士多德看来,“城邦正是若干公民的组合”[2](第109页)。他对公民的定义是:“凡有权参加议事和审判职能的人,我们就可说他是那一城邦的公民”[2](第113页)。于此可见,亚里士多德对于“公民”首先强调的是要有参与城邦权力机构的权利。那么,哪些人可以享有这一权利从而能够成为城邦公民呢?在他看来,侨民和奴隶显然不得称为公民,儿童与老人也不能算做“全称公民”,因为这些人“只有诉讼法权或不完全的诉讼法权”。他进一步指出,“这个定义,对于一切称为公民的人们,最广涵而切当地说明了他们的政治地位,……那些人们如果一旦参加城邦政体,享有了政治权利,他们就的确是公民了”[2](第115页)。这里,“享有政治权利”第一次成为公民资格的必要条件。从中我们也可以看出当时公民资格所受的严格限制,因为,众所周知,在现代社会,即使被剥夺了政治权利,也并不必然会同时丧失公民身份。然而在古希腊,就连职业的优劣差异也可以使得一个人不能成为公民。比如亚里士多德认为,“最优良的城邦型式应当是不把工匠作为公民的”,因为工匠不大可能具备“既能被统治也能统治”这一良好的公民品德。同样,“忙于田畴”的农民和“从事贱业”的商贩也不能作为理想城邦的公民,因为“他们没有闲暇来培育善德以从事政治活动”。这样看来,在一个亚氏理想城邦中,要成为公民须要具备有权参加城邦职司、既能被统治也能统治的善德、有闲暇以培育此善德等条件。总的说来,从事政治活动、享有政治权利无疑在亚里士多德的公民定义中占有较大的意义份额。 当代美国学者萨托利认为,“人民”(demos)一词似乎一开始就不是明确无误的[3](第23页),这一点似乎自古如此。从亚里士多德对政体的分类中可以看出,人民是由各种混杂的人群组成的。在多数情况下,它用来指代城邦的全体居民,其中当然包含公民。“平民”一词则主要用来指称无产的贫民群众,比如亚里士多德认为,“由无产的贫民们执掌最高治权,则为平民政体”[2](第134页)。平民与公民的关系得由政体的类型来决定。在平民政体中,平民同时也是公民;而在其他政体中,平民则未必是公民。人民、平民、公民三者间的关系可以用以下的集合图来表示: