武汉大学机构用户,欢迎您!

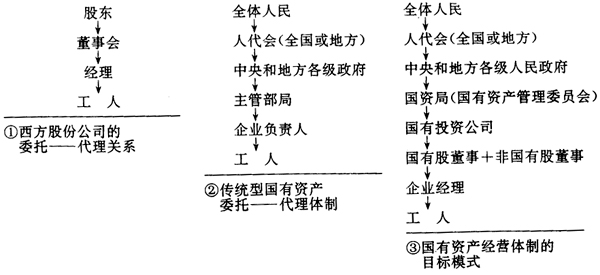

①西方国家股份公司的典型治理结构(governance structure),出资人委托公司董事会对代理人(经理)予以监督和约束,①使之不违反股东的利润最大化目标。而经理和工人之间也存在委托——代理关系,这里经理变为委托人,工人是代理人,经理的经营企图要通过工人的劳动努力来贯彻,作为委托人,经理要防范工人的“偷懒”。 ②传统计划经济下的社会主义国有资产经营体制,全体人民是委托人,将国有资产通过政府机关层层委托给企业,委托——代理链条基本上和国家行政命令传输渠道重合,政企不分。 ③目前国内主流经济学家们设计的新型国有资产委托——代理经营体系,基本的思路是以股份制明晰国有企业产权,国有股由国有资产管理局通过下属的竞争性投资公司派员代表并控制。 二、国有资产委托——代理体系的特点及代理效率比较 为便于分析,我们把以上三种委托——代理关系依次称为代理关系Ⅰ、代理关系Ⅱ、代理关系Ⅲ。简单的对比可以看出,代理层次上Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ。仅从信息传递机制而言,层次越多,自上而下的信息传输越可能延滞和失真,由上而下的政策执行(对委托人目标的执行)也越有可能被扭曲和误解。另外,层次越多,信息流越长,监督成本也越大。再次,过多的委托——代理层次也模糊了每一级上委托人与代理人的责、权、利关系,加剧了其分割和不对称的可能性,导致激励弱化和“败德行为”,无疑都加大了代理成本。由于以上三方面的原因,在其它条件相同的情况下,代理层次越多,代理成本越高。仅从这一点来说,国有资产经营的传统和理想模式的代理成本要远大于西方意义上的委托——代理关系。 然而差异不仅仅存在于委托——代理的层次上。西方经济学中的委托——代理关系是一种信息不对称的交易关系,委托人和代理人的地位本是平等的,只是由于信息不对称的存在和结果的不确定性,方使得代理人的“偷懒”成为可能。所以西方股份公司中的委托——代理关系实质上是市场关系,委托人购买的是代理人的服务(管理才能),但因代理人拥有“私人信息”,委托人无法确知这一服务的“质量”,代理人于是有动机“以次充好”,由此给委托人造成损失。然而委托人并不是消极等待被“骗”,他可以主动利用约束——激励这一“双刃剑”机制来监督和制约代理人。具体地来讲,激励是靠给代理人以部分剩余索取权,使其为了自身的利益最大化而努力,结果客观上促进了企业效率和利润水平的提高,满足了委托人的盈利目标,达到“激励兼容”。但仅给代理人以激励,却不施加相应的约束,将使得代理人的刺激与风险承担不匹配,不对称,加剧其机会主义行为倾向,增大代理成本,所以要靠市场机制来约束代理人的败德行为;这一市场化约束机制的实质是用替代(replacement)和退出(exit)来对代理人进行有效的威胁,因为委托人——代理人之间是平等交易关系,如果你代理人“骗”我,我或可以对“用脚投票”,主动退出与你的委托关系,或可以“用手投票”,解雇代理人,用新的代理人来替代。这一替代和退出机制不需要必然表现为行动,只要有发达和相互竞争的代理人市场为后盾,威胁(threat)的承诺也照样有效。另一方面,市场机制作为一种显示和信号(signal)机制,众多代理人之间的相互竞争使得私人信息公开化并趋近于市场均衡水平,这一由潜在竞争所保证的信息显示极大地降低了信息不对称对委托人造成的损失,节省了监督成本。可见,正是这一激励靠产权,约束靠市场的“双刃剑”保证了西方委托——代理关系的效率。 反观我国的国有资产委托——代理关系,委托人与代理人并不具平等地位,而是一种行政上下级关系。委托人并不是在市场中购买代理人的服务,而是用行政指令干预代理人,强迫其执行计划目标。委托人与代理人的地位不平等是中国式委托——代理与西方式委托——代理的主要区别,这种信息不对称再加上地位不平等所构成的行政性委托——代理关系能否称为委托——代理(principal-agent,西方经济学意义上)是值得商榷的。但不管如何,行政性与市场性显然是两者一切分歧的根源。市场性委托——代理遵循的是“平等交易”思路,是我来购买或不购买,委托人可以对代理人“用手投票”,代理人也可通过另谋高就对委托人“用脚投票”,双方都可以退出,退出权成为代理效率的有效约束,既减少了代理成本,也约束了委托人的“犯规”。而行政性委托——代理则遵循上下级之间的“管制”思路,是我来管你或不管你,双方被行政隶属纽带紧紧“锁定”(lock-in),不能退出。变重复性博弈为一次博弈(one-shot game),代理人的“偷懒”得不到有效惩罚(退出或“报复性偷懒”的威胁在一次博弈中是不可信的),委托人也有过度干预的动机,而委托人对代理人的激励与约束靠行政性的“收放权”来进行,放权让利以增强对代理人的激励,而放权后针对代理人的种种侵权和“化公为私”行为缺乏市场机制的约束,只能通过收权来予以负向刺激,笔者认为,这正是我国周期性“放——收”循环的深层制度原因,也是行政性委托——代理关系的必然逻辑推论。

①西方国家股份公司的典型治理结构(governance structure),出资人委托公司董事会对代理人(经理)予以监督和约束,①使之不违反股东的利润最大化目标。而经理和工人之间也存在委托——代理关系,这里经理变为委托人,工人是代理人,经理的经营企图要通过工人的劳动努力来贯彻,作为委托人,经理要防范工人的“偷懒”。 ②传统计划经济下的社会主义国有资产经营体制,全体人民是委托人,将国有资产通过政府机关层层委托给企业,委托——代理链条基本上和国家行政命令传输渠道重合,政企不分。 ③目前国内主流经济学家们设计的新型国有资产委托——代理经营体系,基本的思路是以股份制明晰国有企业产权,国有股由国有资产管理局通过下属的竞争性投资公司派员代表并控制。 二、国有资产委托——代理体系的特点及代理效率比较 为便于分析,我们把以上三种委托——代理关系依次称为代理关系Ⅰ、代理关系Ⅱ、代理关系Ⅲ。简单的对比可以看出,代理层次上Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ。仅从信息传递机制而言,层次越多,自上而下的信息传输越可能延滞和失真,由上而下的政策执行(对委托人目标的执行)也越有可能被扭曲和误解。另外,层次越多,信息流越长,监督成本也越大。再次,过多的委托——代理层次也模糊了每一级上委托人与代理人的责、权、利关系,加剧了其分割和不对称的可能性,导致激励弱化和“败德行为”,无疑都加大了代理成本。由于以上三方面的原因,在其它条件相同的情况下,代理层次越多,代理成本越高。仅从这一点来说,国有资产经营的传统和理想模式的代理成本要远大于西方意义上的委托——代理关系。 然而差异不仅仅存在于委托——代理的层次上。西方经济学中的委托——代理关系是一种信息不对称的交易关系,委托人和代理人的地位本是平等的,只是由于信息不对称的存在和结果的不确定性,方使得代理人的“偷懒”成为可能。所以西方股份公司中的委托——代理关系实质上是市场关系,委托人购买的是代理人的服务(管理才能),但因代理人拥有“私人信息”,委托人无法确知这一服务的“质量”,代理人于是有动机“以次充好”,由此给委托人造成损失。然而委托人并不是消极等待被“骗”,他可以主动利用约束——激励这一“双刃剑”机制来监督和制约代理人。具体地来讲,激励是靠给代理人以部分剩余索取权,使其为了自身的利益最大化而努力,结果客观上促进了企业效率和利润水平的提高,满足了委托人的盈利目标,达到“激励兼容”。但仅给代理人以激励,却不施加相应的约束,将使得代理人的刺激与风险承担不匹配,不对称,加剧其机会主义行为倾向,增大代理成本,所以要靠市场机制来约束代理人的败德行为;这一市场化约束机制的实质是用替代(replacement)和退出(exit)来对代理人进行有效的威胁,因为委托人——代理人之间是平等交易关系,如果你代理人“骗”我,我或可以对“用脚投票”,主动退出与你的委托关系,或可以“用手投票”,解雇代理人,用新的代理人来替代。这一替代和退出机制不需要必然表现为行动,只要有发达和相互竞争的代理人市场为后盾,威胁(threat)的承诺也照样有效。另一方面,市场机制作为一种显示和信号(signal)机制,众多代理人之间的相互竞争使得私人信息公开化并趋近于市场均衡水平,这一由潜在竞争所保证的信息显示极大地降低了信息不对称对委托人造成的损失,节省了监督成本。可见,正是这一激励靠产权,约束靠市场的“双刃剑”保证了西方委托——代理关系的效率。 反观我国的国有资产委托——代理关系,委托人与代理人并不具平等地位,而是一种行政上下级关系。委托人并不是在市场中购买代理人的服务,而是用行政指令干预代理人,强迫其执行计划目标。委托人与代理人的地位不平等是中国式委托——代理与西方式委托——代理的主要区别,这种信息不对称再加上地位不平等所构成的行政性委托——代理关系能否称为委托——代理(principal-agent,西方经济学意义上)是值得商榷的。但不管如何,行政性与市场性显然是两者一切分歧的根源。市场性委托——代理遵循的是“平等交易”思路,是我来购买或不购买,委托人可以对代理人“用手投票”,代理人也可通过另谋高就对委托人“用脚投票”,双方都可以退出,退出权成为代理效率的有效约束,既减少了代理成本,也约束了委托人的“犯规”。而行政性委托——代理则遵循上下级之间的“管制”思路,是我来管你或不管你,双方被行政隶属纽带紧紧“锁定”(lock-in),不能退出。变重复性博弈为一次博弈(one-shot game),代理人的“偷懒”得不到有效惩罚(退出或“报复性偷懒”的威胁在一次博弈中是不可信的),委托人也有过度干预的动机,而委托人对代理人的激励与约束靠行政性的“收放权”来进行,放权让利以增强对代理人的激励,而放权后针对代理人的种种侵权和“化公为私”行为缺乏市场机制的约束,只能通过收权来予以负向刺激,笔者认为,这正是我国周期性“放——收”循环的深层制度原因,也是行政性委托——代理关系的必然逻辑推论。