中图分类号:G40-054 文献标志码:A 文章编号:1674-2311(2017)9-0049-13 一、教育机会与教育机会平等 (一)教育机会 瑞典教育学家胡森(Torsten Husen)认为,在分析教育面前机会平等这一观念时,重要的不仅是要界说“平等”,还要界说“机会”。而属于“机会”这一范畴的变量,在胡森看来有以下几类:一类是学生家庭的经济状况、学习开支、学校地理位置和上学的交通工具;一类是学校办学条件、各种资源、师资等;一类是家庭及学校中家长、教师对学生的态度、期望等心理因素;一类是诸如课程、教学时数、课外作业等教学条件或学习机会[1]。即广义地讲,教育机会不仅仅表现为进入学校就读的机会,也包括所进入学校的办学条件、师资及提供的课程等学习资源及其机会、学生的家庭背景及社会提供的各种支持条件、家长及学校教师对学生的心理期望与对待、学生在教育过程中受到的评价与对待、学生在前一阶段教育结束后升入后一阶段教育的机会,更广意义上的教育机会还包括教育结束后的就业前景与社会流动前景等。 (二)教育机会平等 科尔曼(James S.Coleman)认为教育机会平等的概念经历了四次演变。第一个演变阶段主张所有的儿童必须在同样的学校学习同样的课程。第二个阶段是为不同成长期望与倾向的人提供不同的课程。第三个阶段是理解教育机会平等观念要以教育效果或结果为基础。第四个阶段是认为不存在单一的教育机会平等观念[2]。而胡森则提出了教育机会平等是起点平等、过程平等、结果平等这三方面的综合。此外,麦克马洪(McMahon)把教育机会平等分为水平平等、垂直平等与代际平等[3]。而亨利·列文(Henry M.Levin)则比胡森更进一步认为教育机会平等还应包括教育影响生活前景机会的均等[4]。 综上所述,我们认为教育机会平等为受教育权利的平等及实现受教育权利平等的各种保障上的平等,不仅是进入教育系统的机会平等,也应包括在教育系统中要受到平等的对待,保证来自不同阶层的学生有大致相当的学业成绩,也要保证他们受教育后有相似的成就前景[5]。即教育机会平等=入学机会的平等+教育分流(学术课程与职业课程的倾向与选择的自由)平等+教育过程中对待的平等+作为保障的教育资源分配的平等(包括补偿弱势群体的垂直平等)+教育成就(包括过程中与教育结束后的结果与影响)的平等。此外,可能平等地受教育的机会,这只是实现教育公平的必要条件,而不是它的充分条件,因此教育机会的平等除了起点及过程中的平等的机会外还必须包括同样成功的机会[6]。本文中的“教育机会公平”与“教育机会平等(均等)”在内涵与实质意义上可以视为等同。 二、教育机会分配的公平性问题问卷调查 在界定的教育机会及教育机会平等概念的基础上,本研究编制了调查问卷,在全国东部、中部、西部分别各选取了三个省份作为代表,全国共9省5个学段(初中、普通高中与中职中专、大专、本科、研究生)6类不同层级138所学校的10230名学生进行了调查,以发现他们对教育机会分配的公平性问题的认识情况。具体分别了解对教育机会及教育机会均等的认识、对教育机会均等及不均等的最主要表现形式的认识、对当前政府致力于教育机会分配的公平性改革的态度与阻力的认识、对当前教育机会分配的公平性改革中的已有措施及建议的认识。通过SPSS16.0对每个问题进行频数分析,并对每个问题的不同选项在不同人口学变量下进行交叉列联表分析与卡方检验,以发现其差异情况。 (一)样本发放与回收 此次调查选择了经济发达的广东、江苏、浙江作为东部地区的代表省份,安徽、江西、河南为中部地区(从经济发展水平上的划分而非完全地理意义上的划分)的代表省份,陕西、四川、贵州为西部地区的代表省份。根据随机与方便原则在上述9个省份的各类学校进行取样,一般是每个学段原则上至少选择两所学校,每个学段最后回收的有效样本(人口学变量及回答问题部分有三个及以上未选择的视为无效问卷)确保在150-200份之间,中职中专及高职大专取样在200份左右,上下不超过30份,因研究生占各学段学生的比例较少,故取样也稍微少些。具体回收的有效样本如表1所示。

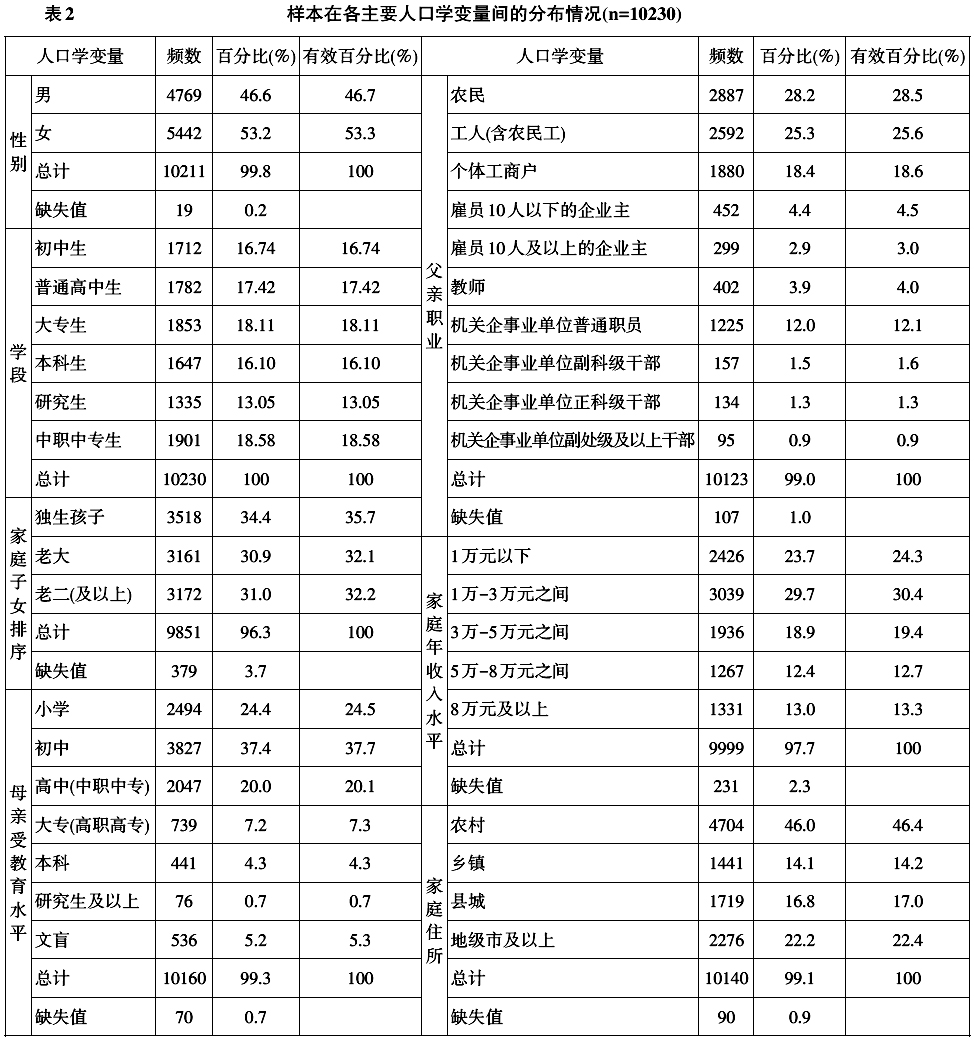

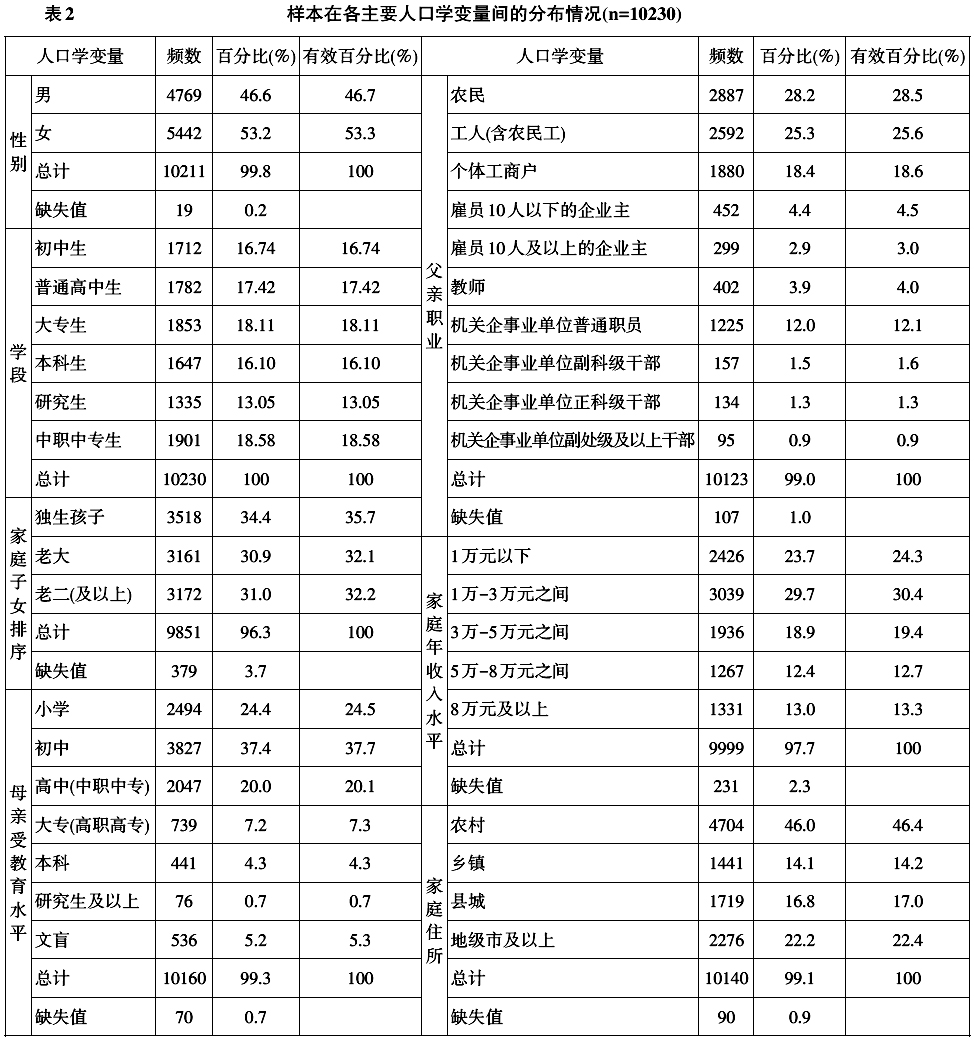

由表1可见全部样本共调查9省138所各学段的学校,其中初中25所1711份、普通高中23所1783份、中职中专22所1901份、高职大专25所1853份、本科20所1646份、研究生23所1336份。具体各省各学段的取样数参见表1。 (二)样本人口学变量描述性统计 表2反映了本次调研样本在各主要人口学变量间的分布情况。

样本除研究生选择取样稍少些外,其他各学段分布大致均衡;样本来自多子女家庭的占64.3%,独生子女占35.7%;样本在父亲职业间的分布,多为农民、工人(农民工)、个体工商户、普通职员等,共占84.8%;样本母亲学历最多的为初中,其次为小学、高中,共占82.3%,大专及以上学历的仅占12.3%,为文盲的占5.3%;样本在家庭收入水平间的分布,最多为1万-3万元之间的占30.4%,其次是1万元以下的占24.3%,再次为3万-5万元之间的占19.4%,5万元及以上的仅占26.0%;样本在家庭住所上来自农村的最多,其次是县城及乡镇,共占77.6%,地级市及以上的仅占22.4%。

由表1可见全部样本共调查9省138所各学段的学校,其中初中25所1711份、普通高中23所1783份、中职中专22所1901份、高职大专25所1853份、本科20所1646份、研究生23所1336份。具体各省各学段的取样数参见表1。 (二)样本人口学变量描述性统计 表2反映了本次调研样本在各主要人口学变量间的分布情况。

由表1可见全部样本共调查9省138所各学段的学校,其中初中25所1711份、普通高中23所1783份、中职中专22所1901份、高职大专25所1853份、本科20所1646份、研究生23所1336份。具体各省各学段的取样数参见表1。 (二)样本人口学变量描述性统计 表2反映了本次调研样本在各主要人口学变量间的分布情况。  样本除研究生选择取样稍少些外,其他各学段分布大致均衡;样本来自多子女家庭的占64.3%,独生子女占35.7%;样本在父亲职业间的分布,多为农民、工人(农民工)、个体工商户、普通职员等,共占84.8%;样本母亲学历最多的为初中,其次为小学、高中,共占82.3%,大专及以上学历的仅占12.3%,为文盲的占5.3%;样本在家庭收入水平间的分布,最多为1万-3万元之间的占30.4%,其次是1万元以下的占24.3%,再次为3万-5万元之间的占19.4%,5万元及以上的仅占26.0%;样本在家庭住所上来自农村的最多,其次是县城及乡镇,共占77.6%,地级市及以上的仅占22.4%。

样本除研究生选择取样稍少些外,其他各学段分布大致均衡;样本来自多子女家庭的占64.3%,独生子女占35.7%;样本在父亲职业间的分布,多为农民、工人(农民工)、个体工商户、普通职员等,共占84.8%;样本母亲学历最多的为初中,其次为小学、高中,共占82.3%,大专及以上学历的仅占12.3%,为文盲的占5.3%;样本在家庭收入水平间的分布,最多为1万-3万元之间的占30.4%,其次是1万元以下的占24.3%,再次为3万-5万元之间的占19.4%,5万元及以上的仅占26.0%;样本在家庭住所上来自农村的最多,其次是县城及乡镇,共占77.6%,地级市及以上的仅占22.4%。