一、引言 制度研究由来已久,经济学、政治学、社会学三个学科对制度问题都有所涉及,因此形成了三个与制度有关的重要学派,它们分别是新制度经济学、政治学制度学派和社会学制度理论学派。总体来看,制度研究偏好宏大叙事,但实际上,一切宏大叙事总是从具体的事件开始的。由于微观研究不充分,这种偏好宏大叙事的研究取向难免存在缺陷,理论上常常难以清晰地阐释制度环境通过哪些机制作用于微观主体的行为,也难以回答为什么会出现多样化制度以及制度从何而来等问题。 理解创业问题从熊彼特和柯兹纳切入比较合适,他们的思想对于理解创业对经济增长的作用十分重要。熊彼特以19世纪工业化发展为背景,探讨了资本主义社会发展的原动力和长期趋势问题。他发现,企业家精神和创业推动了资本主义社会经济的发展,创业者和企业家通过五种形式的创新来发挥推动社会经济增长的作用,而且常常伴随着“创造性破坏”。柯兹纳进一步指出,在由创造性破坏导致的非均衡市场格局中,只有那些警觉的企业家才能把握市场机会。后续学者由机会发现开始了创业过程研究。值得注意的是,所有的创业研究都是在一定的制度背景下展开的。但迄今为止,创业研究对宏观制度环境的研究依然很不充分。 制度创业指的是“这样一些行动主体的活动:他们关注特定的制度安排,利用资源来创造新的制度或者改变现行制度”(Maguire等,2004)。1988年,DiMaggio发表了制度创业研究的开创性论文《Interest and Agency in Institutional Theory》,他在文中指出“当有充足资源的组织参与者把新制度看作是能够实现他们利益的机会时,新制度便会形成”。制度创业者“创造新的价值体系,把不同制度的功能联系在一起”(Garud等,2002)。制度创业研究重新把动因、利益和权力等概念引入组织制度分析,并在进行组织分析中把新制度和旧制度联系起来阐明制度创业过程。 制度研究倾向于强调制度力量提升制度连续性和一致性并塑造组织过程的作用,而创业研究则倾向于强调会导致变化的创造性创业精神及其塑造组织过程和制度本身的作用。制度和创业这两个概念结合在一起,就意味着把两种相互冲突的力量整合在一个概念之中,形成了一个具有巨大张力和广阔发展前景的研究领域,但同时也使制度创业研究不可避免地遭遇“能动性嵌入悖论”问题,即倘若就连自己的认知、利益和身份都受到规制、规范和认知过程的形塑,那么,嵌入某制度场域的行动主体又怎么能够产生制度变革的设想,采取新的实践并使他人接受自己的设想和新实践呢?(DiMaggio和Powell,1991; Friedland和Alford,1991; Sewell,1992)。许多学者为解决这一悖论做出了突出的贡献,其中最著名的学者有Bourdieu(1977)和Giddens(1984),他们分别提出了有关“实践和惯习”的理论和结构化理论。按照他们的观点,(制度)结构既是社会实践的中介又是社会实践的结果:结构和能动性不是相互对立的,而是互为条件、相互决定的。现有的制度创业研究主要是在组织场域中展开的,场域是“一种由不同位置之间存在的客观关系构成的网络”(Bourdieu,1998)。组织场域作为基本分析单元,主要用来分析相关行动主体的总体关系,超越了个体层面,注重对相互关联性和结构性的分析,因此搭建了一座连接宏观制度结构和微观能动行为的桥梁。借助于组织场域分析,制度创业研究把对“能动性嵌入悖论”的回应具体归结为一些重要的问题和概念,包括制度创业的决定因素,制度创业主体的性质,制度创业的主要过程机制、矛盾、实践、社会建构和社会总体之间的辩证循环机理,等等。 二、经典制度创业模型回顾与评价 本节在系统梳理制度创业研究文献的基础上,详细评介了六个经典的制度创业模型,试图通过它们来阐明20年来不同学者是如何从不同视角、不同层面,采用不同的方法来阐释制度创业问题的。 (一)G(Greenwood)-S(Suddaby)-H(Hinings)模型 本世纪初,创业研究学者在“创业研究是过程研究”这个问题上基本达成了共识。在此背景下,Greenwood等(2002)将新的过程思想融入制度创业研究,在综合已有研究成果的基础上,把成熟场域中的制度变迁过程分为六个阶段(参见图1),提出了制度创业研究的过程模型。

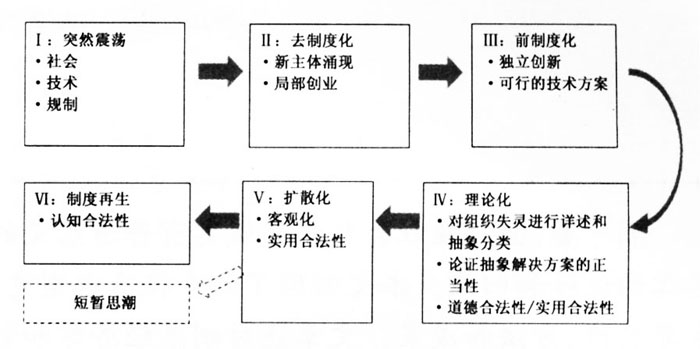

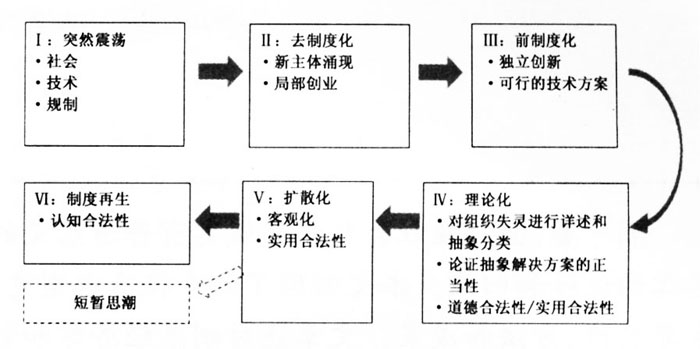

资料来源:本文参考文献[16]。 图1 G-S-H模型 Greenwood等认为,受到外部事件(如社会变动、技术革新、竞争中止或规制变迁等)的冲击,现行制度可能会发生“突然震荡”,导致新主体进入场域,引发局部创业。这一阶段被称为“去制度化”(deinstitutionalization)。去制度化催生新的理念,扰乱场域现有的社会结构,并且带来变革机会。在这种情境下,组织开始动员各种资源,利用独特的可行技术来开发机会,这便是所谓的“前制度化”(pre-institutionalization)。 在Greenwood等之前,制度理论学者并没有为从创新到前制度化再到完全制度化这个过程构建一个完整的过程研究概念框架,但对该过程的部分具体阶段进行过比较深入的研究,并且取得了一些重要的成果。具体而言,Strang和Meyer(1993)研究发现,行动主体总是在现行制度下采取行动,但现有研究却很少从概念和经验上思考现行制度如何产生、维持和变迁等问题。因此,只有经过“理论化”(theorization)的提炼,新的实践才可能得到广泛采用。理论化是事件抽象分类的结果和说明,旨在阐释事件的因果关系,简洁地表达新实践的特征及其结果。经过理论化以后,新实践就会变得形式简单、易于推广。理论化阶段要完成两大关键任务(Tolbert等,1996):一是明确组织失灵的原因并进行抽象分类,为解决不同类型的组织失灵进行局部创新;二是论证创新的正当性,即证明在实践中新理念比旧理念更具优越性。这样,局部创新才能在较大的范围内扩散、推广。新制度模式要经过从理论到社会实践再到制度规则这样的转变才会真正形成。在这个转变过程中,为了获取道德合法性或证明自己的功能优越性,从而获得实用合法性,新理念会逐渐嵌入或趋同于现有规范体系。Suchman(1995)把合法性分为道德合法性、实用合法性和认知合法性三种。简单地说,道德合法性是指对新组织或新实践的正面规范性评价;实用合法性是指直接相关者对自身利益的考量;认知合法性是指根据文化方面的习惯(即理所当然的行为方式)给予新组织或新实践以积极的支持,或承认其必要性。

资料来源:本文参考文献[16]。 图1 G-S-H模型 Greenwood等认为,受到外部事件(如社会变动、技术革新、竞争中止或规制变迁等)的冲击,现行制度可能会发生“突然震荡”,导致新主体进入场域,引发局部创业。这一阶段被称为“去制度化”(deinstitutionalization)。去制度化催生新的理念,扰乱场域现有的社会结构,并且带来变革机会。在这种情境下,组织开始动员各种资源,利用独特的可行技术来开发机会,这便是所谓的“前制度化”(pre-institutionalization)。 在Greenwood等之前,制度理论学者并没有为从创新到前制度化再到完全制度化这个过程构建一个完整的过程研究概念框架,但对该过程的部分具体阶段进行过比较深入的研究,并且取得了一些重要的成果。具体而言,Strang和Meyer(1993)研究发现,行动主体总是在现行制度下采取行动,但现有研究却很少从概念和经验上思考现行制度如何产生、维持和变迁等问题。因此,只有经过“理论化”(theorization)的提炼,新的实践才可能得到广泛采用。理论化是事件抽象分类的结果和说明,旨在阐释事件的因果关系,简洁地表达新实践的特征及其结果。经过理论化以后,新实践就会变得形式简单、易于推广。理论化阶段要完成两大关键任务(Tolbert等,1996):一是明确组织失灵的原因并进行抽象分类,为解决不同类型的组织失灵进行局部创新;二是论证创新的正当性,即证明在实践中新理念比旧理念更具优越性。这样,局部创新才能在较大的范围内扩散、推广。新制度模式要经过从理论到社会实践再到制度规则这样的转变才会真正形成。在这个转变过程中,为了获取道德合法性或证明自己的功能优越性,从而获得实用合法性,新理念会逐渐嵌入或趋同于现有规范体系。Suchman(1995)把合法性分为道德合法性、实用合法性和认知合法性三种。简单地说,道德合法性是指对新组织或新实践的正面规范性评价;实用合法性是指直接相关者对自身利益的考量;认知合法性是指根据文化方面的习惯(即理所当然的行为方式)给予新组织或新实践以积极的支持,或承认其必要性。

资料来源:本文参考文献[16]。 图1 G-S-H模型 Greenwood等认为,受到外部事件(如社会变动、技术革新、竞争中止或规制变迁等)的冲击,现行制度可能会发生“突然震荡”,导致新主体进入场域,引发局部创业。这一阶段被称为“去制度化”(deinstitutionalization)。去制度化催生新的理念,扰乱场域现有的社会结构,并且带来变革机会。在这种情境下,组织开始动员各种资源,利用独特的可行技术来开发机会,这便是所谓的“前制度化”(pre-institutionalization)。 在Greenwood等之前,制度理论学者并没有为从创新到前制度化再到完全制度化这个过程构建一个完整的过程研究概念框架,但对该过程的部分具体阶段进行过比较深入的研究,并且取得了一些重要的成果。具体而言,Strang和Meyer(1993)研究发现,行动主体总是在现行制度下采取行动,但现有研究却很少从概念和经验上思考现行制度如何产生、维持和变迁等问题。因此,只有经过“理论化”(theorization)的提炼,新的实践才可能得到广泛采用。理论化是事件抽象分类的结果和说明,旨在阐释事件的因果关系,简洁地表达新实践的特征及其结果。经过理论化以后,新实践就会变得形式简单、易于推广。理论化阶段要完成两大关键任务(Tolbert等,1996):一是明确组织失灵的原因并进行抽象分类,为解决不同类型的组织失灵进行局部创新;二是论证创新的正当性,即证明在实践中新理念比旧理念更具优越性。这样,局部创新才能在较大的范围内扩散、推广。新制度模式要经过从理论到社会实践再到制度规则这样的转变才会真正形成。在这个转变过程中,为了获取道德合法性或证明自己的功能优越性,从而获得实用合法性,新理念会逐渐嵌入或趋同于现有规范体系。Suchman(1995)把合法性分为道德合法性、实用合法性和认知合法性三种。简单地说,道德合法性是指对新组织或新实践的正面规范性评价;实用合法性是指直接相关者对自身利益的考量;认知合法性是指根据文化方面的习惯(即理所当然的行为方式)给予新组织或新实践以积极的支持,或承认其必要性。