武汉大学机构用户,欢迎您!

以往,独立董事治理行为的有效性研究过于关注独立董事的属性特征,使得结论互相矛盾。更有甚者,认为独立董事只是“花瓶”。本文则从独立董事所处董事网络的位置特征出发,通过社会网络分析方法衡量了独立董事在整个董事网络中位置的差别及其对降低代理成本和提高代理效率的影响。实证结果发现,公司独立董事网络中心度越高,管理层—股东的第一类代理问题及大股东—中小股东的第二类代理问题就越低,但公司的产权背景会削弱这种作用的发挥;进一步地,独立董事网络中心度越高,公司资产运营越有效率,即代理效率也越高。结论表明,不同董事网络背景的独立董事治理行为是有差异的,这为“独立董事作用之谜”的解决提供了经验证据。

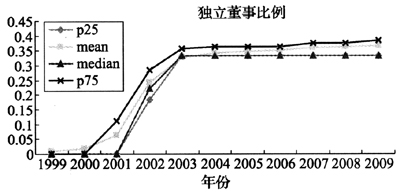

图1 中国上市公司独立董事比例分布趋势 1、独立董事的董事网络 参照谢德仁和陈运森(2012),本文对董事网络的定义为:“公司董事会的董事个体以及董事之间通过至少在一个董事会同时任职而建立的联结关系的集合。”如果两个董事同时在至少一个董事会同时任职,那么这两个董事是直接相连的。从社会网络观看待董事行为,认为董事的治理行为受到所处的董事网络的影响,它既保留了在公司董事会决策中董事的个人自由意志,认为董事会依据自身的专业背景、知识积累和偏好做出决策;又把其治理行为和决策置于其人际关系互动网络中观察,强调在董事做一项具体决策之前,固然有自己的理性计算和个人偏好,但其理性和偏好却是在一个动态的互动过程中做出行为决定的(陈运森,2011)。他会和所处的社会网络不断地交换信息、获取专业知识、受到影响和改变偏好。所以,董事的行为既是自主的,也“镶嵌”在互动网络中,受社会网络影响。董事决策的网络嵌入性将进一步影响其在公司治理角色中发挥作用。 Granovetter(1985)把网络联结定义为人与人、组织与组织之间因为发生交流和接触而存在的一种纽带关系,将其分为强联结关系和弱联结关系,并认为弱联结关系之所以“强”,原因在于它在群体、组织之间建立了纽带关系,传递着信息,而强联结常常处于群体内部,维系着组织内部的关系。在董事网络中,本文把公司董事会成员区分成内部(执行)董事和独立董事,由于内部董事属于公司内部成员且大部分都是公司管理团队,开会、工作等接触机会多,时间也长,互动频率高,自然亲密程度也高,互相之间的关系就属于组织内的强联结关系。而独立董事一般为高校教授、会计和法律事务所人士、其他公司管理层或行业协会领导等,相对于公司董事会的内部董事之间的关系来讲,认识时间要短、互动频率也少,主要是靠董事会议和专门委员会会议以及私下的各种交流来进行沟通。因此,同一个董事会中内部董事与独立董事之间的关系以及独立董事之间的关系为董事网络的弱联结关系。与内部董事相比,独立董事扮演的弱联结关系使得其在董事网络中担当了“桥”的作用,为了突出研究重点,本文主要考虑独立董事的董事网络特征。董事网络之所以重要,是因为镶嵌在网络中的可以影响董事治理行为的各种信息、知识和战略资源等社会资本是有结构效应的,不同网络关系和网络位置的董事获得的社会资本有结构性差异。

图1 中国上市公司独立董事比例分布趋势 1、独立董事的董事网络 参照谢德仁和陈运森(2012),本文对董事网络的定义为:“公司董事会的董事个体以及董事之间通过至少在一个董事会同时任职而建立的联结关系的集合。”如果两个董事同时在至少一个董事会同时任职,那么这两个董事是直接相连的。从社会网络观看待董事行为,认为董事的治理行为受到所处的董事网络的影响,它既保留了在公司董事会决策中董事的个人自由意志,认为董事会依据自身的专业背景、知识积累和偏好做出决策;又把其治理行为和决策置于其人际关系互动网络中观察,强调在董事做一项具体决策之前,固然有自己的理性计算和个人偏好,但其理性和偏好却是在一个动态的互动过程中做出行为决定的(陈运森,2011)。他会和所处的社会网络不断地交换信息、获取专业知识、受到影响和改变偏好。所以,董事的行为既是自主的,也“镶嵌”在互动网络中,受社会网络影响。董事决策的网络嵌入性将进一步影响其在公司治理角色中发挥作用。 Granovetter(1985)把网络联结定义为人与人、组织与组织之间因为发生交流和接触而存在的一种纽带关系,将其分为强联结关系和弱联结关系,并认为弱联结关系之所以“强”,原因在于它在群体、组织之间建立了纽带关系,传递着信息,而强联结常常处于群体内部,维系着组织内部的关系。在董事网络中,本文把公司董事会成员区分成内部(执行)董事和独立董事,由于内部董事属于公司内部成员且大部分都是公司管理团队,开会、工作等接触机会多,时间也长,互动频率高,自然亲密程度也高,互相之间的关系就属于组织内的强联结关系。而独立董事一般为高校教授、会计和法律事务所人士、其他公司管理层或行业协会领导等,相对于公司董事会的内部董事之间的关系来讲,认识时间要短、互动频率也少,主要是靠董事会议和专门委员会会议以及私下的各种交流来进行沟通。因此,同一个董事会中内部董事与独立董事之间的关系以及独立董事之间的关系为董事网络的弱联结关系。与内部董事相比,独立董事扮演的弱联结关系使得其在董事网络中担当了“桥”的作用,为了突出研究重点,本文主要考虑独立董事的董事网络特征。董事网络之所以重要,是因为镶嵌在网络中的可以影响董事治理行为的各种信息、知识和战略资源等社会资本是有结构效应的,不同网络关系和网络位置的董事获得的社会资本有结构性差异。