武汉大学机构用户,欢迎您!

国家能力是理解中国奇迹的关键要素,而当代中国的国家能力源于何处却是一个有待回答的问题。基于社会中心主义或国家中心主义范式的“战争驱动学说”和“初始禀赋学说”淡化了作为能动行为体的政党的独特作用,难以完全适用于中国情境。作为公共领导力的现实载体,政党不仅是整合国家意志和社会诉求的组织纽带,而且是破解集体行动困境的重要行动者,并成为后发国家能力建构不可忽视的力量。百年来,中国共产党从制度和实践层面重塑了当代中国的国家能力,其所固有的人民性、使命性和适应性构成了国家能力建构的合力之基、动力之本和活力之源。面向第二个百年目标,应继续全面从严治党,形成以党的建设为引领、以国家能力建设为依托的社会主义现代化国家建设路径。

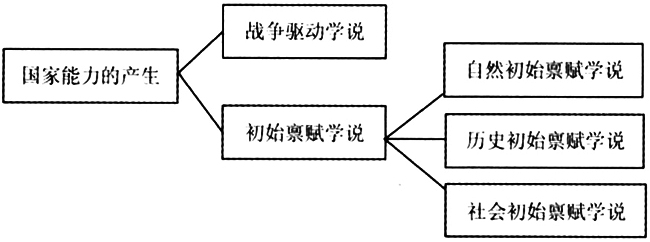

图1 国家能力产生的两类学说 (一)国家能力产生的两类学说 第一类,“战争驱动学说”将国家能力的起源归结为地缘政治引发的地区冲突或战争动员。其中,最鲜明的观点莫过于查尔斯·蒂利提出的经典命题,即“战争缔造国家、国家发动战争”。蒂利(2012)认为,国家是运用强制力量的组织,而资本可用于购买强制资源,因此,强制力量和资本的积累与集中在欧洲民族国家的形成过程中发挥了关键作用。在国际竞争尤其是战争和准备战争的压力的驱使下,资本和强制资源汇集到了国家层面,从而形成了欧洲早期的民族国家。[5](PP.20~24)简言之,地缘政治压力是国家形成的催化剂,强制能力和汲取能力等国家能力的形成、演进是对战争危机的回应。张孝芳(2019)指出,外国的军事干预与入侵加大了近代中国各类政权的生存压力,抗日战争驱动根据地政权通过军事制度、财税制度和司法制度的理性化提高其强制能力、汲取能力和保护能力,为我国全国性政权即现代国家的建设奠定了坚实的基础。[6](PP.38~40) 第二类,“初始禀赋学说”将国家能力的起源追溯至现代国家诞生之前的初始禀赋。根据切入视角的差异,这一学说呈现出三种形态:一是强调自然因素的自然初始禀赋学说;二是强调历史传统的历史初始禀赋学说;三是强调社会力量对比的社会初始禀赋学说。 自然初始禀赋学说认为,国家能力的形成肇始于自然条件的细微区别。例如,Acemoglu等人(2001)研究了许多曾被欧洲殖民的国家之后发现,它们当前的经济绩效取决于当前的制度安排,当前的制度安排又取决于过去的制度安排,而过去的制度安排则取决于历史上的殖民政策。在殖民地时期,宗主国一般会在适宜人居的殖民地制定长远的保护产权的包容性制度,而在不宜人居的殖民地则制定只顾当前利益的掠夺性制度。[7]换言之,国家能力的形成是一个自我强化的过程,其终极根源在于气候和地理等不以人的意志为转移的客观因素。冯晨等人(2021)基于四川过去近两千年的历史研究发现,自然灾害的爆发是国家能力建设的重要契机,长期而言,地震的冲击会对地区公共服务和公共产品的供给能力产生正向影响。[8] 历史初始禀赋学说认为,国家能力的形成源于漫长的历史演变。弗朗西斯·福山(2015)认为,以中国、日本和韩国为代表的东亚国家的强大国家能力源于悠久的、强烈的国家传统和民族认同,这些传统和认同早在与西方世界深入接触的数百年之前便已形成。[9](P.307)关于中世纪和现代早期欧洲国家的形成,托马斯·埃特曼(2016)认为,欧洲国家的政治道路不仅取决于战争的密度,而且取决于其参与战争的时机以及原罗马帝国的政治遗产和议会制度的不同形式,不同历史元素的排列组合形成了不同类型的国家,由此决定了国家能力的差别。[10](PP.16~32)Besley和Persson(2009)认为,当前的政策选择受制于国家过往在法治能力和财政能力方面的互补性投资,而决定国家能力投资多寡的是历史时期公共产品的需求程度、政治的稳定程度和制度的包容程度。[11]总之,国家能力的形成植根于其漫长的过去,在某种程度上表现出一定的历史特殊性和偶然性,不过,国家能力一旦形成,就会产生路径依赖和“复利效应”,对整个国家的未来发展产生极其深远的影响。 社会初始禀赋学说认为,国家能力取决于国家力量与社会力量的对比。乔尔·米格代尔(2012)认为,国家能力的本质是对社会的支配和控制,初始的社会结构将制约国家能力的发展。虽然国家看似是一个庞然大物,但面对部落、宗族等组织构成的碎片化社会格局,国家实际上通常难以按照自身意志改造社会,在生存政治逻辑的主导下,许多新生政权所进行的社会控制集中化的努力最后都归于失败,以至于大部分发展中国家社会控制碎片化的局面无法得到根本性改变。[12](PP.47~54)Acemoglu和Robinson(2017)认为,国家与社会的竞争推动着国家能力的发展,当社会力量强于国家力量时,将会形成脆弱国家;当国家力量占据上风时,国家形态将朝着所谓的专制方向发展;若二者旗鼓相当,国家形态将往包容性方向前进。以上三种情形反映了由弱渐强的国家能力“光谱”。[13]

图1 国家能力产生的两类学说 (一)国家能力产生的两类学说 第一类,“战争驱动学说”将国家能力的起源归结为地缘政治引发的地区冲突或战争动员。其中,最鲜明的观点莫过于查尔斯·蒂利提出的经典命题,即“战争缔造国家、国家发动战争”。蒂利(2012)认为,国家是运用强制力量的组织,而资本可用于购买强制资源,因此,强制力量和资本的积累与集中在欧洲民族国家的形成过程中发挥了关键作用。在国际竞争尤其是战争和准备战争的压力的驱使下,资本和强制资源汇集到了国家层面,从而形成了欧洲早期的民族国家。[5](PP.20~24)简言之,地缘政治压力是国家形成的催化剂,强制能力和汲取能力等国家能力的形成、演进是对战争危机的回应。张孝芳(2019)指出,外国的军事干预与入侵加大了近代中国各类政权的生存压力,抗日战争驱动根据地政权通过军事制度、财税制度和司法制度的理性化提高其强制能力、汲取能力和保护能力,为我国全国性政权即现代国家的建设奠定了坚实的基础。[6](PP.38~40) 第二类,“初始禀赋学说”将国家能力的起源追溯至现代国家诞生之前的初始禀赋。根据切入视角的差异,这一学说呈现出三种形态:一是强调自然因素的自然初始禀赋学说;二是强调历史传统的历史初始禀赋学说;三是强调社会力量对比的社会初始禀赋学说。 自然初始禀赋学说认为,国家能力的形成肇始于自然条件的细微区别。例如,Acemoglu等人(2001)研究了许多曾被欧洲殖民的国家之后发现,它们当前的经济绩效取决于当前的制度安排,当前的制度安排又取决于过去的制度安排,而过去的制度安排则取决于历史上的殖民政策。在殖民地时期,宗主国一般会在适宜人居的殖民地制定长远的保护产权的包容性制度,而在不宜人居的殖民地则制定只顾当前利益的掠夺性制度。[7]换言之,国家能力的形成是一个自我强化的过程,其终极根源在于气候和地理等不以人的意志为转移的客观因素。冯晨等人(2021)基于四川过去近两千年的历史研究发现,自然灾害的爆发是国家能力建设的重要契机,长期而言,地震的冲击会对地区公共服务和公共产品的供给能力产生正向影响。[8] 历史初始禀赋学说认为,国家能力的形成源于漫长的历史演变。弗朗西斯·福山(2015)认为,以中国、日本和韩国为代表的东亚国家的强大国家能力源于悠久的、强烈的国家传统和民族认同,这些传统和认同早在与西方世界深入接触的数百年之前便已形成。[9](P.307)关于中世纪和现代早期欧洲国家的形成,托马斯·埃特曼(2016)认为,欧洲国家的政治道路不仅取决于战争的密度,而且取决于其参与战争的时机以及原罗马帝国的政治遗产和议会制度的不同形式,不同历史元素的排列组合形成了不同类型的国家,由此决定了国家能力的差别。[10](PP.16~32)Besley和Persson(2009)认为,当前的政策选择受制于国家过往在法治能力和财政能力方面的互补性投资,而决定国家能力投资多寡的是历史时期公共产品的需求程度、政治的稳定程度和制度的包容程度。[11]总之,国家能力的形成植根于其漫长的过去,在某种程度上表现出一定的历史特殊性和偶然性,不过,国家能力一旦形成,就会产生路径依赖和“复利效应”,对整个国家的未来发展产生极其深远的影响。 社会初始禀赋学说认为,国家能力取决于国家力量与社会力量的对比。乔尔·米格代尔(2012)认为,国家能力的本质是对社会的支配和控制,初始的社会结构将制约国家能力的发展。虽然国家看似是一个庞然大物,但面对部落、宗族等组织构成的碎片化社会格局,国家实际上通常难以按照自身意志改造社会,在生存政治逻辑的主导下,许多新生政权所进行的社会控制集中化的努力最后都归于失败,以至于大部分发展中国家社会控制碎片化的局面无法得到根本性改变。[12](PP.47~54)Acemoglu和Robinson(2017)认为,国家与社会的竞争推动着国家能力的发展,当社会力量强于国家力量时,将会形成脆弱国家;当国家力量占据上风时,国家形态将朝着所谓的专制方向发展;若二者旗鼓相当,国家形态将往包容性方向前进。以上三种情形反映了由弱渐强的国家能力“光谱”。[13]