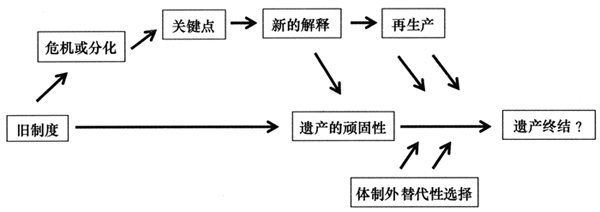

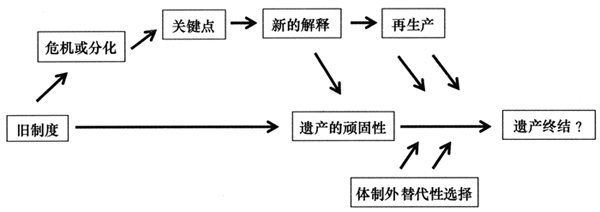

一、四种进路——历史制度主义的经典文本与解释侧重 众所周知,新制度主义在发展中一分为三。其一是继承了新古典经济学预设和公共选择范式的理性选择制度主义;其二是从社会学和政治文化分析中汲取资源的文化制度主义,或者社会学制度主义;其三就是折中于二者之间的历史制度主义。一般认为,正是这一种折中的取向使历史制度主义在比较政治和历史研究中更为流行,然而这也使使用这一范式的研究者面临更复杂的挑战。①② 本文主要处理它们的“研究进路”——即从哪一类变量入手,展开对制度形成过程的解释。如果说理性选择制度主义的进路是行为者及其选择,文化制度主义的进路是观念和政治文化,那么历史制度主义的进路便要复杂得多,既有从行为者和观念入手的,也有从制度本身(即旧有制度)入手的,还有关注三者之间的结构关系的。 下文以历史制度主义的一些经典文本为例,对这四种进路作一概览。 (一)强调“理性行为者”的进路 新制度主义的旗手诺斯(Douglass C.North)在20世纪80-90年代就是这一进路,1989年他和温加斯特(Barry Weingast)合著了一篇解释英国光荣革命前后经济制度变迁的论文——《17世纪英格兰治理公共选择制度的演进》——并在之后几次修改、发表。他们的论证逻辑很明晰:首先,英国国王面临现有租金最大化和长期增长相冲突的“诺斯第一悖论”;最初查理一世等国王选择的是短期利益最大化,拒绝经济分权;但17世纪中叶的内战和议会、商人集团的压力使威廉等人改变了计算方式,认同了降低交易成本、保护产权的宪政制度;最后,从17世纪末起,国王的举债能力陡增,接近了长期利益最大化。③ 显然,在这一分析中英国国王是主要的行为者,他对租金的计算方式变化是制度变迁的主要动力。乍看起来这与理性选择范式并无二致,的确,诺斯早期那种强调君主“计算”的理论适用性并不广,但一项完善的历史制度主义研究不止于此,诺斯对英国经济制度形成的解释也是一个不断修正的过程。④在前述的论文中,虽然诺斯和温加斯特开宗明义地限定了分析对象,但他们总不忘提及,在这一过程中行为者是多样的,除了国王,还有所谓“议会利益集团”以及“有产的和商业头脑的利益集团”等,这些行为者互有同盟和冲突的关系。同时,同一类行为者在不同的时期其“理性”程度又会有变化,例如同为国王,查理一世和威廉夫妇不同的成长环境和观念就带来了巨大的不同——这又涉及观念研究了。制度本身也是需要考虑的变量,早先温加斯特便曾致力于说明,英国议会制度在改变理性行为者的联盟规模上作用巨大。⑤总之,如果我们完整考察两位作者的理论体系,明显可以看到:“行为者—制度”的进路,背后连接的几乎是制度研究的所有变量。 (二)强调文化或观念的进路 与上一种不同,有些学者试图在历史制度研究中克服新古典“理性行为”范式的局限,首先分析观念对行为者的形塑,进而形塑制度。然而观念的接受群体可能千差万别,由此又分出两类研究: 第一类研究认为,那些广泛流行与大众间的观念才是影响制度形成的关键。经济史名家格雷夫(Avner Greif)也自认为是历史制度主义者,他在其代表作《大裂变》中试图解答中世纪之后西方在贸易制度上骤然领先于阿拉伯的秘密。他提出了这样一个核心问题:发达的贸易制度必然要扩展到海外,需要借助贸易中间人。那么,人们如何选择监督中间人、惩治骗子的办法?格雷夫发现,在热那亚,商人们信奉的规则是“受害人惩罚骗子”,在这样的博弈规则下,个人本位的商业制度和法律才是最优的,这样热那亚的贸易才得以扩展到海外,带来长期增长。然而在阿拉伯世界的马格里布,那里的商人普遍认为“骗子应该由所有马格里布人来惩罚”,在这一博弈规则下,培植商人团体内部中的代理是最优的,但是这只能形成一种地方集体本位的商业制度,最终限制了贸易范围,造成阿拉伯的相对衰落。 格雷夫从这两种原始观念入手,运用复杂的博弈论工具说明,无论是热那亚人还是马格里布人,他们的贸易制度都是各自文化内的最优解。他的这一研究实际上是将博弈中的“理性人”或者“有限信息理性人”变成了某种观念限定下的行为者,是一种“观念—行为者—制度”的进路。值得注意的是,格雷夫自己并不认为这种进路是一种“制度决定人”的结构论或者“人决定制度”的能动论,而是一个演化中的“系统”。⑥ 另外一类研究着眼于特定时刻政治精英的观念,科利尔夫妇(Ruth Berins Collier and David Collier)的《形塑政治场域》就是一例。他处理的是拉美不同国家对工人运动的处理方式对后来政治体制的影响,在书中特别强调了“关键点”(Critical Juncture)时期政治精英的观念,这类时刻的观念容易留下制度遗产,并在与旧有制度遗产的碰撞中完成政治转型。其逻辑结构如图1: 不过科利尔夫妇的关键点理论主要是为了修正连续性变迁理论,而在制度变迁的研究进路上,他们与格雷夫同属“观念—行为者—制度”的方式。

图1 “关键点”时期的制度塑造。科利尔夫妇认为,在这一时期旧制度遗产(Antecedent Conditions)与精英再生产(Mechanisms of reproduction)相互碰撞,决定了新制度的走向(End of Legacy)。

图1 “关键点”时期的制度塑造。科利尔夫妇认为,在这一时期旧制度遗产(Antecedent Conditions)与精英再生产(Mechanisms of reproduction)相互碰撞,决定了新制度的走向(End of Legacy)。

图1 “关键点”时期的制度塑造。科利尔夫妇认为,在这一时期旧制度遗产(Antecedent Conditions)与精英再生产(Mechanisms of reproduction)相互碰撞,决定了新制度的走向(End of Legacy)。