武汉大学机构用户,欢迎您!

公民网络参与包括舆论生成和政治影响两个环节,即事件经由媒体议程设置后,在网络公共领域引起广泛讨论,并结成充当政治输入的网络舆论,进而推动政府的政策与制度调整。传统的理论范式无法解释为何有些问题能引起公众广泛关注和讨论,有些问题却被忽视,也无法就网络舆论引发的政府行为、公共政策甚至制度的变迁做出应有的理论回应。在修正经典系统论基础上提出的新政治系统理论分析框架,有助于全面解析网络参与的这一动态过程,阐释公民网络参与的生成逻辑和政治效应。

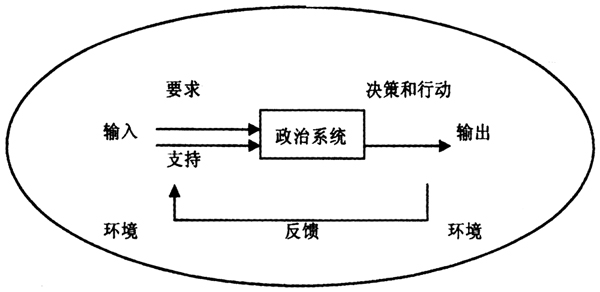

图1 政治系统论的简化模型 尽管政治系统论能够解释民意对政府决策的影响,但只能提供一种分析思路,而不能提供具体知识。如政治系统论告诉我们输出与输入之间的一定适应是系统自我维持的关键,但它没有说明如何评估输出是否与输入相适应;系统论告诉我们要求是驱使政治系统活动的必要条件,但它除了简要论述欲望转化为要求的守门机制外,并没有阐明要求是如何在环境中生成的。这些决定了政治系统论仅适用于分析宏观的政治框架,无法分析具体的政治问题;仅适用于分析抽象政治运动的一般形式,而无法分析丰富多彩的政治活动内容[5]。在网络参与研究中,经典的政治系统论除了能解释网络舆论压力为什么能够引起政府决策的变化外,不能回答网络舆论是如何生成的,也不能评估网络舆论到底在多大程度上影响着政府决策。因此,必须对宏观理论进行改造,以适用于公民网络参与这一具体政治现象的分析。 理论改造可从两方面进行:一是从理论内部结构入手,通过补充微观的操作性假设,增强经验上的可证实性;二是在理论周围嵌入若干其他理论,增强理论的延展性。当运用政治系统论分析公民网络参与时,可以将这两种途径结合起来,在经典系统论基础上衍生出一种修正的理论框架,来说明网络参与的生成逻辑和政治效应。网络参与的生成必须满足两个条件:(1)该议题进入公众的视野,引起社会普遍关注;(2)公众能参加讨论,自由发表意见,最终汇成网络舆论。而议程设置理论和公共领域概念能分别对上面两个要素做出合理解释。 二、议程设置理论 议程设置是指大众传播媒介在一定阶段内对某个事件和社会问题的突出报道会引起公众的普遍关心和重视,进而成为社会舆论讨论的中心议题[6]。在公民网络参与研究中,议程设置理论能够解释为何一些议题能引起公众注意,并在网上引发广泛讨论。 (一)议程设置理论的演变 媒体能影响人们对“什么是当前重大问题”的认知,最早见诸于李普曼的论述。李普曼的观点是,新闻媒体影响“我们头脑中的图像”。由于外在世界过于庞大和复杂,一般人很难直接把握它。人们总是把自己认为是真实的情况当作真实世界本身,而实际上认知的真实世界只是一种“虚拟环境”。李普曼将这种“虚拟环境”看作是个人在其头脑中创造的“图像”,而它的真正来源在于连接两者(即外部世界和脑中图像)的媒体[7]。不少学者承接了李普曼关于媒体与个体认知的早期思考,侧重研究大众媒体四项功能之一的“告知”功能,其中最具代表性的是科恩。科恩在研究媒体与外交政策关系基础上,指出媒体在告诉读者“怎么想”这一点上大都不怎么成功,但在告诉读者“想什么”方面却异常有效[8]。1972年,麦考姆斯(McCombs)和肖(Shaw)正式提出议程设置理论。麦考姆斯和肖的假设是,媒体和公众之间存在一种因果联系,即新闻媒介的优先议题将成为公众的优先议题。不过,麦考姆斯和肖有关议程设置的研究主题较简单,随着时间的推移,议程设置研究逐渐扩展到其他方面,这包括:

图1 政治系统论的简化模型 尽管政治系统论能够解释民意对政府决策的影响,但只能提供一种分析思路,而不能提供具体知识。如政治系统论告诉我们输出与输入之间的一定适应是系统自我维持的关键,但它没有说明如何评估输出是否与输入相适应;系统论告诉我们要求是驱使政治系统活动的必要条件,但它除了简要论述欲望转化为要求的守门机制外,并没有阐明要求是如何在环境中生成的。这些决定了政治系统论仅适用于分析宏观的政治框架,无法分析具体的政治问题;仅适用于分析抽象政治运动的一般形式,而无法分析丰富多彩的政治活动内容[5]。在网络参与研究中,经典的政治系统论除了能解释网络舆论压力为什么能够引起政府决策的变化外,不能回答网络舆论是如何生成的,也不能评估网络舆论到底在多大程度上影响着政府决策。因此,必须对宏观理论进行改造,以适用于公民网络参与这一具体政治现象的分析。 理论改造可从两方面进行:一是从理论内部结构入手,通过补充微观的操作性假设,增强经验上的可证实性;二是在理论周围嵌入若干其他理论,增强理论的延展性。当运用政治系统论分析公民网络参与时,可以将这两种途径结合起来,在经典系统论基础上衍生出一种修正的理论框架,来说明网络参与的生成逻辑和政治效应。网络参与的生成必须满足两个条件:(1)该议题进入公众的视野,引起社会普遍关注;(2)公众能参加讨论,自由发表意见,最终汇成网络舆论。而议程设置理论和公共领域概念能分别对上面两个要素做出合理解释。 二、议程设置理论 议程设置是指大众传播媒介在一定阶段内对某个事件和社会问题的突出报道会引起公众的普遍关心和重视,进而成为社会舆论讨论的中心议题[6]。在公民网络参与研究中,议程设置理论能够解释为何一些议题能引起公众注意,并在网上引发广泛讨论。 (一)议程设置理论的演变 媒体能影响人们对“什么是当前重大问题”的认知,最早见诸于李普曼的论述。李普曼的观点是,新闻媒体影响“我们头脑中的图像”。由于外在世界过于庞大和复杂,一般人很难直接把握它。人们总是把自己认为是真实的情况当作真实世界本身,而实际上认知的真实世界只是一种“虚拟环境”。李普曼将这种“虚拟环境”看作是个人在其头脑中创造的“图像”,而它的真正来源在于连接两者(即外部世界和脑中图像)的媒体[7]。不少学者承接了李普曼关于媒体与个体认知的早期思考,侧重研究大众媒体四项功能之一的“告知”功能,其中最具代表性的是科恩。科恩在研究媒体与外交政策关系基础上,指出媒体在告诉读者“怎么想”这一点上大都不怎么成功,但在告诉读者“想什么”方面却异常有效[8]。1972年,麦考姆斯(McCombs)和肖(Shaw)正式提出议程设置理论。麦考姆斯和肖的假设是,媒体和公众之间存在一种因果联系,即新闻媒介的优先议题将成为公众的优先议题。不过,麦考姆斯和肖有关议程设置的研究主题较简单,随着时间的推移,议程设置研究逐渐扩展到其他方面,这包括: