武汉大学机构用户,欢迎您!

20世纪60年代初期孟宪承教授受命选编文科教材中两部中国教育历史教材。编者原本参照发达地区同类选本的先例,选编专业性质的教育历史文集,力求按照现代教育思维和学术规范,解决教育历史资料选择与编辑过程中遇到的问题。由于中国教育历史状况相当特殊,就连历史上教育专文、专论的寻求,也成为文稿选择中的难题,更何况作为文科教材,还存在适合现代中国教育时宜问题。因此,客观上存在专业研究的方向同按照专业标准与学术规范选择文稿可能性的矛盾。鉴于《文选》编辑过程中遇到和解决或有待解决的难题,也属一般教育历史研究中无法规避的问题,故在此意义上,《文选》编辑的实践,堪称行动中的“教育史学”问题。

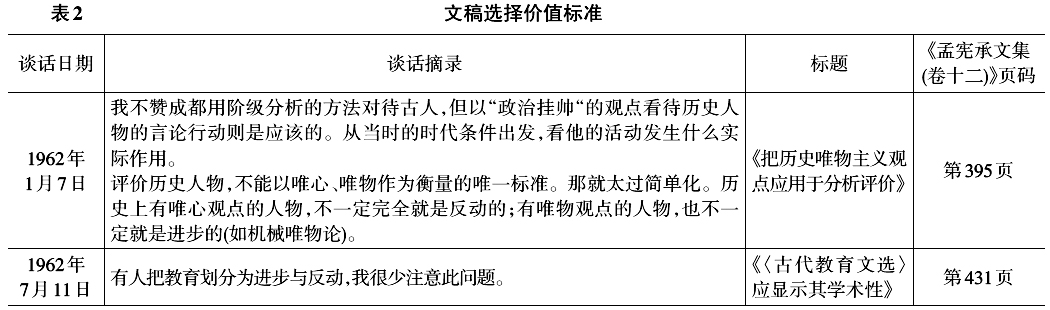

历次谈话表明,原定编辑原则基本上未变。即突出以教育为主题的论著,按上编与下编编排,尊重我国历史形成的正统教育思想这一客观事实。尽管当时不便提对毛泽东批语的看法,实际上对此批语进行认真的考虑,并对原先的构想作了微调。由于意识到我国古代未必存在完全脱离政治的纯粹的教育和脱离政治与哲学的教育著作,故教材的选择有必要兼顾儒家著作与对儒家教育思想存有异议的著作、反映官方倾向的著作和带有人民性倾向的著作。 至于在《文选》中作了哪些调整,从1962年8月7日提供审稿会审议的“讨论稿”可知端的。问题在于“讨论稿”现已鲜为人知。好在我尚存此稿,不妨略加介绍。 二、近于选编构想的“编辑说明”与初定目录 《文选》(讨论稿)“编辑说明”称:本书分为上编和下编。上编选录“在历史上有重大影响的具有代表性的教育思想家的论著”,但“以反映进步思想为主”;下编为上编的补充,“还选录了一些与教育有关的哲学和社会思想的论著”。 “讨论稿”仍分“上编”与“下编”,表明编者坚持以在历史上实际发生重大影响的反映正统教育思想的儒家论著为代表作。其中的变化在于选文中有“以进步思想为主”的考虑,同时开始考虑一些同教育相关的哲学和社会思想的论著。其实这种微词已经同编者的原意相左。因为编者的原意在于教育历史文选尽可能如实地反映历史上客观存在的教育思想“事实”。因为教育历史上“以儒家为中心”,“客观事实一直是如此”(1961年5月19日谈话)。并且一定要“突出教育专业内容”,否则将失去“教育文选”的特色(1962年1月23日谈话)。何况原先并无把“教育”划分为“进步与反动”的考虑(1962年7月11日谈话)。认为历史人物的“唯物”“唯心”观点,同其教育思想的“进步”与“反动”并不直接相关(1962年1月7日谈话)。以“人民性”为“进步思想”的内涵,其实也属自相矛盾。因为依他所见,中国古代教育学说本身就是“大人之学”,即统治阶层教育之学,当时并无“小人之学”。因为“小人”属于被统治阶层,“无学可言”(1961年4月2日谈话)。 问题还不限于“讨论稿”有失编者的原意,更在于尔后正式出版的《文选》的版本。同“讨论稿”篇目与编排的区别。既然在本文中已经把“讨论稿”的“编辑说明”与篇目公之于众,只要把两者比较,其中的变化便可了然。 问题更在于从把“讨论稿”付诸审议时起,我国开始进入“阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲”的岁月,孟宪承关于中国古代教育文选的谈话,也就到此为止。至于此后他对这个问题的看法,也就不得而知。 按照孟宪承在《文选》编排过程中的谈话,在“讨论稿”形成以前,或许存在过反映其原意的初稿,可惜如今无从查考。如果说“讨论稿”已经同其原意相左,那么正式发表的文本便成为在一定程度上失真而又失真的文稿。所以,关于中国古代的教育思想,这个文本形成过程,犹如一个即将揭开的盖子,又被一层又一层地覆盖起来。如果就连这个曲折的过程也若明若暗,那么“中国教育历史研究”云乎哉?

历次谈话表明,原定编辑原则基本上未变。即突出以教育为主题的论著,按上编与下编编排,尊重我国历史形成的正统教育思想这一客观事实。尽管当时不便提对毛泽东批语的看法,实际上对此批语进行认真的考虑,并对原先的构想作了微调。由于意识到我国古代未必存在完全脱离政治的纯粹的教育和脱离政治与哲学的教育著作,故教材的选择有必要兼顾儒家著作与对儒家教育思想存有异议的著作、反映官方倾向的著作和带有人民性倾向的著作。 至于在《文选》中作了哪些调整,从1962年8月7日提供审稿会审议的“讨论稿”可知端的。问题在于“讨论稿”现已鲜为人知。好在我尚存此稿,不妨略加介绍。 二、近于选编构想的“编辑说明”与初定目录 《文选》(讨论稿)“编辑说明”称:本书分为上编和下编。上编选录“在历史上有重大影响的具有代表性的教育思想家的论著”,但“以反映进步思想为主”;下编为上编的补充,“还选录了一些与教育有关的哲学和社会思想的论著”。 “讨论稿”仍分“上编”与“下编”,表明编者坚持以在历史上实际发生重大影响的反映正统教育思想的儒家论著为代表作。其中的变化在于选文中有“以进步思想为主”的考虑,同时开始考虑一些同教育相关的哲学和社会思想的论著。其实这种微词已经同编者的原意相左。因为编者的原意在于教育历史文选尽可能如实地反映历史上客观存在的教育思想“事实”。因为教育历史上“以儒家为中心”,“客观事实一直是如此”(1961年5月19日谈话)。并且一定要“突出教育专业内容”,否则将失去“教育文选”的特色(1962年1月23日谈话)。何况原先并无把“教育”划分为“进步与反动”的考虑(1962年7月11日谈话)。认为历史人物的“唯物”“唯心”观点,同其教育思想的“进步”与“反动”并不直接相关(1962年1月7日谈话)。以“人民性”为“进步思想”的内涵,其实也属自相矛盾。因为依他所见,中国古代教育学说本身就是“大人之学”,即统治阶层教育之学,当时并无“小人之学”。因为“小人”属于被统治阶层,“无学可言”(1961年4月2日谈话)。 问题还不限于“讨论稿”有失编者的原意,更在于尔后正式出版的《文选》的版本。同“讨论稿”篇目与编排的区别。既然在本文中已经把“讨论稿”的“编辑说明”与篇目公之于众,只要把两者比较,其中的变化便可了然。 问题更在于从把“讨论稿”付诸审议时起,我国开始进入“阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲”的岁月,孟宪承关于中国古代教育文选的谈话,也就到此为止。至于此后他对这个问题的看法,也就不得而知。 按照孟宪承在《文选》编排过程中的谈话,在“讨论稿”形成以前,或许存在过反映其原意的初稿,可惜如今无从查考。如果说“讨论稿”已经同其原意相左,那么正式发表的文本便成为在一定程度上失真而又失真的文稿。所以,关于中国古代的教育思想,这个文本形成过程,犹如一个即将揭开的盖子,又被一层又一层地覆盖起来。如果就连这个曲折的过程也若明若暗,那么“中国教育历史研究”云乎哉?