武汉大学机构用户,欢迎您!

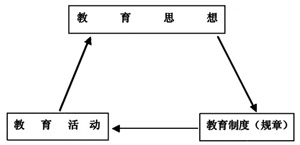

过往的中国教育史研究,以“教育思想”和“教育制度”为基本范畴结构而成。它在理论上根本于现代性的“理论—实践”观念,在实践上对应着中国教育的现代化建设进程,是国家规划的教育发展路径的学术性表达,并集中落实于最具“致用”价值的通史体式中。如今,随着研究重心的不断下移,传统的“思想”和“制度”概念已被逐步解构并融合于行动的世界中。主体性的发现和行动逻辑的探寻,孕育着中国教育史研究实现概念重建和理论转型的重要契机。

这就是10年前我所表达的一个观点的学术史源头。1996年,中国教育学会教育史分会在广西桂林召开第5届学术年会。其时,我提交了题为《教育思想·教育制度·教育实践—中国教育史研究中的一个方法论问题》的文章,并在大会发言,后该文发表于《教育史研究》1997年第2期上。文章主张在把握教育思想、教育制度和教育实践三者关系的基础上,对教育史问题展开立体研究: 区分教育思想、教育实践和教育制度……具有重要的方法论意义。……一部中国教育史要真实地反映中国教育形成发展过程中所出现的理论和实践问题,就必须在思想、制度和实践三个基本维度中展开研究,把握三者在特定历史时期的差异与联系。其中,教育思想是教育发展史的灵魂……思想转化为制度、制度转化为实践的过程,既是抽象变具体、理想与现实的距离逐步缩短的过程,也是思想在适应现实的同时理想化的成分日趋淡薄、消解的过程。而教育实践作为教育思想和教育制度的“根据地”,虽然总是在一定的思想的指导和制度的规范下进行的,但它本身又能动地发挥着对于思想和制度的选择、过滤功能,包含着比后两者更加生动、丰富而广泛的信息,是对历史上的教育思想、教育制度进行评价的最基本尺度。[4](P18) 拙文可能是国内教育史学界最早系统论述“三分法”的文章。如果说它有什么新意的话,那也不过是把此前的“教育实际”一分为二,将其分割成“教育制度”与“教育实践”两个不同的成分而已。它仍然是固有思路的进一步引申。 其后,我在撰写《中国教育制度通史》第七卷(民国卷)时,曾努力贯彻上述想法,试图在三者立体动态的全方位考察中把握民国教育制度发展演变的历史逻辑,以避免把教育制度史写成单元、平面的制度文本变迁史。但努力的结果并不理想。这当然与历史资料的匮乏有关:一方面,制度文本形成过程的必要细节我们无从知晓,因此,当考察制度与思想的联系时,大多只能就制度文本所体现的思想与当时流行的思想之间的一般联系泛泛而谈;另一方面,除了有限的统计资料(关于各级各类教育发展、各种教育设施等)、部分时人评论及少量回忆录式材料外,我们对制度实施过程的很多历史细节能知者甚少。因此,对于文本制度实施效果的评判也难免泛泛而论,如同舒新城在《近代中国教育思想史》中谈某种思想之“影响”一样。结果,最初的立意与书写的结果仍相去甚远,制度的历史叙事仍不免单元平面化。

这就是10年前我所表达的一个观点的学术史源头。1996年,中国教育学会教育史分会在广西桂林召开第5届学术年会。其时,我提交了题为《教育思想·教育制度·教育实践—中国教育史研究中的一个方法论问题》的文章,并在大会发言,后该文发表于《教育史研究》1997年第2期上。文章主张在把握教育思想、教育制度和教育实践三者关系的基础上,对教育史问题展开立体研究: 区分教育思想、教育实践和教育制度……具有重要的方法论意义。……一部中国教育史要真实地反映中国教育形成发展过程中所出现的理论和实践问题,就必须在思想、制度和实践三个基本维度中展开研究,把握三者在特定历史时期的差异与联系。其中,教育思想是教育发展史的灵魂……思想转化为制度、制度转化为实践的过程,既是抽象变具体、理想与现实的距离逐步缩短的过程,也是思想在适应现实的同时理想化的成分日趋淡薄、消解的过程。而教育实践作为教育思想和教育制度的“根据地”,虽然总是在一定的思想的指导和制度的规范下进行的,但它本身又能动地发挥着对于思想和制度的选择、过滤功能,包含着比后两者更加生动、丰富而广泛的信息,是对历史上的教育思想、教育制度进行评价的最基本尺度。[4](P18) 拙文可能是国内教育史学界最早系统论述“三分法”的文章。如果说它有什么新意的话,那也不过是把此前的“教育实际”一分为二,将其分割成“教育制度”与“教育实践”两个不同的成分而已。它仍然是固有思路的进一步引申。 其后,我在撰写《中国教育制度通史》第七卷(民国卷)时,曾努力贯彻上述想法,试图在三者立体动态的全方位考察中把握民国教育制度发展演变的历史逻辑,以避免把教育制度史写成单元、平面的制度文本变迁史。但努力的结果并不理想。这当然与历史资料的匮乏有关:一方面,制度文本形成过程的必要细节我们无从知晓,因此,当考察制度与思想的联系时,大多只能就制度文本所体现的思想与当时流行的思想之间的一般联系泛泛而谈;另一方面,除了有限的统计资料(关于各级各类教育发展、各种教育设施等)、部分时人评论及少量回忆录式材料外,我们对制度实施过程的很多历史细节能知者甚少。因此,对于文本制度实施效果的评判也难免泛泛而论,如同舒新城在《近代中国教育思想史》中谈某种思想之“影响”一样。结果,最初的立意与书写的结果仍相去甚远,制度的历史叙事仍不免单元平面化。