武汉大学机构用户,欢迎您!

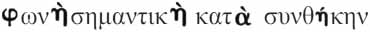

迄今为止,汉译对于康德三部批判中 都采取歧义论的理解。按照康德的多处文本,

都采取歧义论的理解。按照康德的多处文本, 一词在《判断力批判》中的绝大多数场合指涉快乐与不快的感受,它作为对认识对象没有任何贡献的感觉力,与其他感觉力一起隶属于感性。但一个词的指涉并非其意义,意义是该词所符号化的概念,而指涉是这个概念的整个外延。

一词在《判断力批判》中的绝大多数场合指涉快乐与不快的感受,它作为对认识对象没有任何贡献的感觉力,与其他感觉力一起隶属于感性。但一个词的指涉并非其意义,意义是该词所符号化的概念,而指涉是这个概念的整个外延。 在三部批判中的意义是相同的:基于感性的。在这一意义下,它仍然可以在不同场合中指涉感性的不同种类:快乐与不快的感受、对对象的认识能有贡献的感觉力以及想象力。于是,

在三部批判中的意义是相同的:基于感性的。在这一意义下,它仍然可以在不同场合中指涉感性的不同种类:快乐与不快的感受、对对象的认识能有贡献的感觉力以及想象力。于是, 应被彻底单义地翻译为“基于感性的”。以这一反思为基础,人们可以裁决现有不同种类的汉译中是否有一个准确的、符合康德自己意思的翻译,并且进一步指出那些汉译不准确的根源。

应被彻底单义地翻译为“基于感性的”。以这一反思为基础,人们可以裁决现有不同种类的汉译中是否有一个准确的、符合康德自己意思的翻译,并且进一步指出那些汉译不准确的根源。

)②,那么就可能有四类方式翻译它:单纯通过另一语言中相像的语音,例如把梵语的bodhisattva翻译为汉语的“菩提萨埵”;单纯通过另一语言中有相同意义的词语,例如把梵语的bodhisattva翻译为汉语的“觉有情”;通过一个既具有相像的语音也具有相同的意义的词语,例如把德语的geben翻译为英语的give;既不通过相像的语音,也不通过有相同意义的词语,而是通过具有与这意义相像的意义的词语,例如把英语的tomato翻译为汉语的“番茄”,即“外国的茄子”。于是,翻译(translation)作为种(genus)就有四类:音译(transliteration)、意译(interpretation)、对应(correspondence)、似译(paraphrasis)③。那么,哪类翻译是翻译者对原文的一种阐释,翻译者通过哪类翻译透露出他对原文的理解,以至于可以说对于读者正确地理解一个词而言准确的翻译是一个重要的中介? 显然,翻译者通过音译并不能向他的读者传达原词语的意义,因此音译不是对原词语的阐释。同样,尽管对应在四类翻译中是最完满的,它却也不是翻译者对原词语的阐释,因为通过对应,翻译者把怎样理解原词语的问题转交给了读者自己去解决,而就翻译者而言,他却可能误解了原词语的意义。似译虽然是翻译者的阐释,却是一种不完满的和不准确的阐释,因此翻译的读者通过似译这一中介虽然对原文能有所领会,但并不能完全正确地理解原词语。于是,只有意译,既是翻译者对原词语的一种阐释,又是对于读者完全正确地理解原词语而言的一个中介。鉴于汉语的内在特征和外在环境,汉语翻译者翻译西方著作时在绝大多数情况下应该意译它们。这首先是因为,西方语言的词语可以凭借多个音节表达一个意义,但汉语的特征是每一个音节通常都独立表达一个意义,因此西方词语的音译对于说汉语的人而言是十分奇怪的[例如“套套逻辑”(tautology)],因而在汉语中是十分罕见的。其次,中国人与西方人的语言和文化没有共同的起源,他们在历史中长期彼此隔阂,这使得汉语在大多数情况下没有对应于西方语言的词语(像英语的give对应于德语的geben那样)。再次,如果意译是可能的,似译就不应该被采取,因为意译比似译更完满。 由《纯粹理性批判》《实践理性批判》和《判断力批判》所奠定的整个康德哲学的重要性无须多言。在这三部批判、尤其是最后一部中,

)②,那么就可能有四类方式翻译它:单纯通过另一语言中相像的语音,例如把梵语的bodhisattva翻译为汉语的“菩提萨埵”;单纯通过另一语言中有相同意义的词语,例如把梵语的bodhisattva翻译为汉语的“觉有情”;通过一个既具有相像的语音也具有相同的意义的词语,例如把德语的geben翻译为英语的give;既不通过相像的语音,也不通过有相同意义的词语,而是通过具有与这意义相像的意义的词语,例如把英语的tomato翻译为汉语的“番茄”,即“外国的茄子”。于是,翻译(translation)作为种(genus)就有四类:音译(transliteration)、意译(interpretation)、对应(correspondence)、似译(paraphrasis)③。那么,哪类翻译是翻译者对原文的一种阐释,翻译者通过哪类翻译透露出他对原文的理解,以至于可以说对于读者正确地理解一个词而言准确的翻译是一个重要的中介? 显然,翻译者通过音译并不能向他的读者传达原词语的意义,因此音译不是对原词语的阐释。同样,尽管对应在四类翻译中是最完满的,它却也不是翻译者对原词语的阐释,因为通过对应,翻译者把怎样理解原词语的问题转交给了读者自己去解决,而就翻译者而言,他却可能误解了原词语的意义。似译虽然是翻译者的阐释,却是一种不完满的和不准确的阐释,因此翻译的读者通过似译这一中介虽然对原文能有所领会,但并不能完全正确地理解原词语。于是,只有意译,既是翻译者对原词语的一种阐释,又是对于读者完全正确地理解原词语而言的一个中介。鉴于汉语的内在特征和外在环境,汉语翻译者翻译西方著作时在绝大多数情况下应该意译它们。这首先是因为,西方语言的词语可以凭借多个音节表达一个意义,但汉语的特征是每一个音节通常都独立表达一个意义,因此西方词语的音译对于说汉语的人而言是十分奇怪的[例如“套套逻辑”(tautology)],因而在汉语中是十分罕见的。其次,中国人与西方人的语言和文化没有共同的起源,他们在历史中长期彼此隔阂,这使得汉语在大多数情况下没有对应于西方语言的词语(像英语的give对应于德语的geben那样)。再次,如果意译是可能的,似译就不应该被采取,因为意译比似译更完满。 由《纯粹理性批判》《实践理性批判》和《判断力批判》所奠定的整个康德哲学的重要性无须多言。在这三部批判、尤其是最后一部中, 都是极重要的概念④。为了理解康德的

都是极重要的概念④。为了理解康德的 一词以至于理解三部批判,该词的汉语翻译(应是意译)作为理解它的一个中介,比它的其他西方语言的翻译(例如英语通过aesthetic这一对应词翻译

一词以至于理解三部批判,该词的汉语翻译(应是意译)作为理解它的一个中介,比它的其他西方语言的翻译(例如英语通过aesthetic这一对应词翻译 )更加值得被考察。既然该词已有多个汉译,我们就应该首先回顾它通过这些汉译事实上被翻译为了什么,再基于对康德原文的阐释反思它应该被翻译为什么,最后看看现有的汉译中是否有一个准确的、符合康德自己意思的翻译,并且指出其他汉译的不准确之处,这些构成对现有汉译的批判。 一、康德

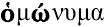

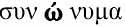

)更加值得被考察。既然该词已有多个汉译,我们就应该首先回顾它通过这些汉译事实上被翻译为了什么,再基于对康德原文的阐释反思它应该被翻译为什么,最后看看现有的汉译中是否有一个准确的、符合康德自己意思的翻译,并且指出其他汉译的不准确之处,这些构成对现有汉译的批判。 一、康德 汉译的传统道路:歧义论及其诸类 正如亚里士多德所说,两个物,其名字相同,通过这名字所达到的概念却相异,则被理解为同名的(

汉译的传统道路:歧义论及其诸类 正如亚里士多德所说,两个物,其名字相同,通过这名字所达到的概念却相异,则被理解为同名的( ,aequivoca,homonymous),如果它们的名字共同且通过这名字所达到的概念也相同,那么它们就被理解为共名的(

,aequivoca,homonymous),如果它们的名字共同且通过这名字所达到的概念也相同,那么它们就被理解为共名的( ,univoca,synonymous)⑤。例如,银行和河堤在英语中是同名的(bank),但名字后的概念是不同的。人和牛都被称呼为“动物”,并且“动物”的意义也是同一的,于是人和牛在“动物”这个名字上是共名的。但是,尽管亚里士多德在做出这一区分时着眼于物——同名的和共名的是物,而非名字或词语,后世却经常转而用“同名”和“共名”这两个词语来说名字和词语本身。因此,一个共同的词,如果在不同的场合有不同的意义,即符号化不同的概念,则被人们称呼为“同名”的,如果在不同的场合保持相同的意义,即符号化相同的概念,则被称呼为“共名”的。尽管,称呼它为“歧义”的和“单义”的是更合适的。

,univoca,synonymous)⑤。例如,银行和河堤在英语中是同名的(bank),但名字后的概念是不同的。人和牛都被称呼为“动物”,并且“动物”的意义也是同一的,于是人和牛在“动物”这个名字上是共名的。但是,尽管亚里士多德在做出这一区分时着眼于物——同名的和共名的是物,而非名字或词语,后世却经常转而用“同名”和“共名”这两个词语来说名字和词语本身。因此,一个共同的词,如果在不同的场合有不同的意义,即符号化不同的概念,则被人们称呼为“同名”的,如果在不同的场合保持相同的意义,即符号化相同的概念,则被称呼为“共名”的。尽管,称呼它为“歧义”的和“单义”的是更合适的。