武汉大学机构用户,欢迎您!

神话是存在于语言之上的二度符号系统,有着类似于诗歌的对偶结构;今日之神话也是一种审美现代性话语,是构成现代主义文化的重要部分。罗曼·雅各布森的诗学话语在各个方面都印证了神话的上述特征。如果我们把雅各布森的诗学话语看成一个超文本符号系统,可以说,雅各布森穷一生之力建立起这一系统去探索语言中的“诗功能”,而“诗功能”反过来也浸透到他所建立的符号系统中,令其呈现出结构完美,具有诗歌结构特征的神话体系。

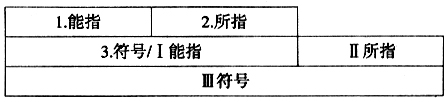

上图中,项目1、2和3属于语言系统,而项目Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ则属于神话系统。该图表示,神话和语言有着嵌入结构,语言中的能指和所指结合,形成符号(项目3),具有自身完整的意义。而语言中的符号(项目3)在神话中则表现为能指(项目Ⅰ),它又有着自己的所指,与之结合形成新的符号,表达出新的意义。神话处于比语言更高的层次上,表现为一种超语言符号系统。 巴特的神话理论中,神话为语言提供阐释。他把构成神话的语言视为语言-对象(language-object),因为神话只有紧紧抓住语言,才能在其上面构筑起自己的系统;神话本身则被巴特视为元语言(metalanguage),因为神话也是一种语言,是一种关于语言-对象的语言。②按照赵毅衡的解释,“巴特在这里提出了符号学中的一条重要原理,即只有超越该层次才能理解该层次。在该层次之内,我们只能看到组分,而看不出意义。要理解语言,必须进入元语言层次;要解释初度和二度体系,必须进入三度体系;要理解任何符号过程,必须进入深层结构。体系本身无法提供解释自身的语言,必须在垂直方向运动才能理解水平延伸层次的‘庐山真面目’。”③ 巴特更多关心的是个别的神话话语,如向法国三色旗敬礼的黑人士兵,而克劳德·列维-施特劳斯(Claude Levi-Strauss)则更关心由个别神话话语所形成的体系,也正是在神话体系的层次上,神话显现出同诗歌的某种相似性。在为他和雅各布森合作完成的那篇著名的“波多莱尔的《猫》”所写的前言中,他写道:“语言学家在诗作中辨别出的结构,与人类学家分析神话时揭示出的结构,有着惊人的相似之处。对于后者来说,他绝不会认识不到,神话不仅是一种概念的结构,而且还是一件艺术品。”④ 相同组分在不同传说中的重复和对位令列维-施特劳斯的神话体系呈现出近似于诗歌的结构特征,借用雅各布森的语言,就是对等原则由选择轴向选择轴投射。同巴特一样,列维-施特劳斯也认为,神话和语言一样由较小单位构成,语言在不同层次上可分解为音素、词素、意素,而构成神话的单位则要复杂得多,处于更高的层次之上。列维-施特劳斯称其为大构成单位,或曰神话素。⑤神话素并非孤立的单位,而是由类似的关系构成的集束。列维-施特劳斯解释道,这种集束关系在具体传说中的表现同集束本身的关系,就如同语言学中的音位和变音一样,“一个音位总是由所有变音构成。”⑥在列维-施特劳斯的研究中,我们发现,无论是卡德摩斯寻找妹妹欧罗巴,俄狄浦斯弑父娶母,还是安提戈涅不顾禁令葬兄,龙武士自相残杀,都不再是孤立的传说,而表现为同一组对立关系的两极:对血亲关系的看重或漠视。这一主题的反复出现和对位,令不同的古希腊传说相互融合,形成一个列维-施特劳斯构想中的超文本系统神话系统,呈现出人类先民所遇到的一对不可调和的矛盾:人是由大地所生,还是由婚配所生。 二、雅各布森诗学中的神话 神话和神话研究是雅各布森诗学理论中的一个重要主题,克里斯蒂娜·泼墨斯卡(Krystyna Pomorska)指出:“雅各布森认为,神话不仅是值得研究的口传文学,更是一种无所不在的因素,潜藏在我们的一切行为之后。”⑦神话一词频频出现于雅各布森的诗人研究中,如普希金诗歌中雕塑的神话、诗人马雅可夫斯基的神话,等等。在雅各布森看来,上述诗人的全部作品构成了一个连贯的超文本符号系统,他们的每一首诗不再是孤立的符号,而是成为能指,共同构成一个更庞大的系统——诗人的个人神话。之所以这些诗歌-能指(即巴特所说的语言-对象)能够连为一体,构成诗人之个人神话(巴特所说的元语言),正是由于相同组分(既包括主题,也包括话语结构等其他要素)在不同诗歌中的对偶与复现。

上图中,项目1、2和3属于语言系统,而项目Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ则属于神话系统。该图表示,神话和语言有着嵌入结构,语言中的能指和所指结合,形成符号(项目3),具有自身完整的意义。而语言中的符号(项目3)在神话中则表现为能指(项目Ⅰ),它又有着自己的所指,与之结合形成新的符号,表达出新的意义。神话处于比语言更高的层次上,表现为一种超语言符号系统。 巴特的神话理论中,神话为语言提供阐释。他把构成神话的语言视为语言-对象(language-object),因为神话只有紧紧抓住语言,才能在其上面构筑起自己的系统;神话本身则被巴特视为元语言(metalanguage),因为神话也是一种语言,是一种关于语言-对象的语言。②按照赵毅衡的解释,“巴特在这里提出了符号学中的一条重要原理,即只有超越该层次才能理解该层次。在该层次之内,我们只能看到组分,而看不出意义。要理解语言,必须进入元语言层次;要解释初度和二度体系,必须进入三度体系;要理解任何符号过程,必须进入深层结构。体系本身无法提供解释自身的语言,必须在垂直方向运动才能理解水平延伸层次的‘庐山真面目’。”③ 巴特更多关心的是个别的神话话语,如向法国三色旗敬礼的黑人士兵,而克劳德·列维-施特劳斯(Claude Levi-Strauss)则更关心由个别神话话语所形成的体系,也正是在神话体系的层次上,神话显现出同诗歌的某种相似性。在为他和雅各布森合作完成的那篇著名的“波多莱尔的《猫》”所写的前言中,他写道:“语言学家在诗作中辨别出的结构,与人类学家分析神话时揭示出的结构,有着惊人的相似之处。对于后者来说,他绝不会认识不到,神话不仅是一种概念的结构,而且还是一件艺术品。”④ 相同组分在不同传说中的重复和对位令列维-施特劳斯的神话体系呈现出近似于诗歌的结构特征,借用雅各布森的语言,就是对等原则由选择轴向选择轴投射。同巴特一样,列维-施特劳斯也认为,神话和语言一样由较小单位构成,语言在不同层次上可分解为音素、词素、意素,而构成神话的单位则要复杂得多,处于更高的层次之上。列维-施特劳斯称其为大构成单位,或曰神话素。⑤神话素并非孤立的单位,而是由类似的关系构成的集束。列维-施特劳斯解释道,这种集束关系在具体传说中的表现同集束本身的关系,就如同语言学中的音位和变音一样,“一个音位总是由所有变音构成。”⑥在列维-施特劳斯的研究中,我们发现,无论是卡德摩斯寻找妹妹欧罗巴,俄狄浦斯弑父娶母,还是安提戈涅不顾禁令葬兄,龙武士自相残杀,都不再是孤立的传说,而表现为同一组对立关系的两极:对血亲关系的看重或漠视。这一主题的反复出现和对位,令不同的古希腊传说相互融合,形成一个列维-施特劳斯构想中的超文本系统神话系统,呈现出人类先民所遇到的一对不可调和的矛盾:人是由大地所生,还是由婚配所生。 二、雅各布森诗学中的神话 神话和神话研究是雅各布森诗学理论中的一个重要主题,克里斯蒂娜·泼墨斯卡(Krystyna Pomorska)指出:“雅各布森认为,神话不仅是值得研究的口传文学,更是一种无所不在的因素,潜藏在我们的一切行为之后。”⑦神话一词频频出现于雅各布森的诗人研究中,如普希金诗歌中雕塑的神话、诗人马雅可夫斯基的神话,等等。在雅各布森看来,上述诗人的全部作品构成了一个连贯的超文本符号系统,他们的每一首诗不再是孤立的符号,而是成为能指,共同构成一个更庞大的系统——诗人的个人神话。之所以这些诗歌-能指(即巴特所说的语言-对象)能够连为一体,构成诗人之个人神话(巴特所说的元语言),正是由于相同组分(既包括主题,也包括话语结构等其他要素)在不同诗歌中的对偶与复现。