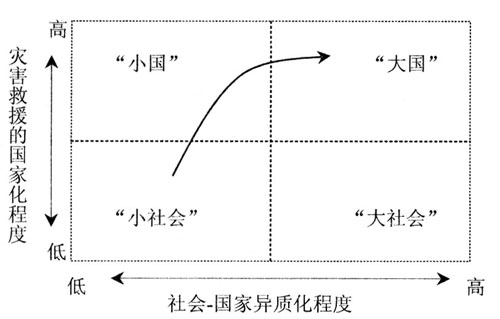

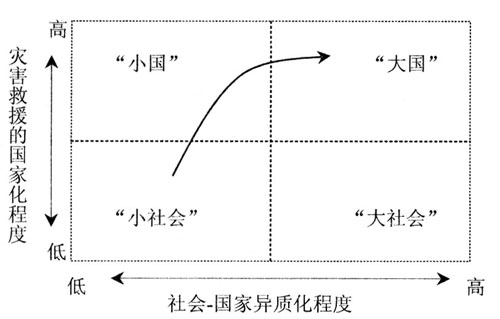

中图分类号:D632 文献标识码:A 文章编号:1003-3637(2012)05-0232-05 一、问题意识及其建构 灾害政治学作为一门政治学新兴学科,在当下的中国具有非常现实而迫切的需要,但是,这一学科目前在国内尚处于倡议和起步阶段,还没有形成规范性的学科体系①。因此,关于“中国灾害政治学”的基本范畴、学科体系等亟待创建,对政治学视野中的“灾害”等概念也需要重新界定。相对于灾害人类学、灾害经济学等相关学科而言,灾害政治学肯定有自己相对特殊的问题意识和理论关切。兰州大学丁志刚教授认为,灾害政治学研究灾害与政治的关系,它最突出的特点是强调灾害中的国家与政府行为,强调国家与政府在灾害救援方面的核心作用[1]。与灾害政治学的基本问题意识最为贴近的应该是政治生态学,政治生态学派认为灾害不仅是一种自然事件,还是一种政治事件[2]。 本文无意也无力构建“中国灾害政治学”的基本范畴或学科体系,而是尝试性地提出一个相关的、基本的问题意识,以对中国灾害政治学学科理论体系的创建有所裨益。目前关于灾害政治学的基本问题意识更多强调了灾害与国家之间的外在关系,即国家对灾害救援所应承担的责任[3],这当然是一个“与时俱进”的问题意识,是一个迫切需要研究的课题;但是,从灾害政治学作为一门新兴学科的基本或基础理论问题来看,强调灾害与国家之间的外在关系还是远远不够的。因此,本文拟结合相关的历史实践和现实经验,侧重于从救灾与国家之间的内有联系和双向建构的视角切入,尝试提出或构建一个关于灾害政治学的基本理论问题。与此相关的一个理论假设是:国家在某种程度上可视作是对社会自身灾害自救能力不足或交易费用过高的一个替代;国家规模的大小常常取决于灾害的大小和发生的频次;社会自救和国家救援之间存在着一种优势互补和动态平衡关系。这个理论假设也可暂称为“国家起源及其规模的灾害政治学原理”。 本文指涉的“灾害”的基本含义是:突发性的、人类无法准确预测、无法完全控制的自然灾难、人为灾难和自然兼人为因素的灾难。其中可分为“重大灾害”和“非重大灾害”两种,前者通常由国家或第三者介入救援,后者通常以社会自救的方式来控制。文章的基本思路是:面对重大灾害,小社群将无法自救,这样就会产生对第三者即国家救援力量的需要,从而使国家得以催生;源起于救灾的国家必须对发生于其疆域内的重大灾害进行持续性救援,这是保持国家政权正当性和合法性存续的基本前提;大国在大灾面前,有集中资源及救援动员方面的相对比较优势,因此,重大灾害频发与大国形成之间具有互构关系;国家对灾害的救援并不意味着国家可以包揽所有的灾害救助行为,而是要发挥社会自救和国家救援的各自优势。本文的基本观点尚需通过经验资料进一步检证。 可以通过一个实证模型来具体分析。如果以社会—国家的异质化或同质化程度(以人口多少、气候地理差异、资源集中程度等)为横轴变量,以灾害救援的国家化或社会化程度为纵轴变量,那么,关于国家起源及其规模的灾害政治学原理可图示如下(图1)。当社会—国家的异质化程度很小,即同质化程度很大且灾害救援更多依赖社会自救时,这样的社会其实就是古代的氏族部落或自给自足的小社群,此时国家尚未形成,或不需要国家等第三者介入灾害救援。当灾害的严重程度超过小社群能够自救的能力范围时,就产生了一种对较大地域范围内的公共力量的需求,这其实就是国家产生的原动力。经由国家这样一种公共力量的动员和强制,那些超过小社群自救能力范围内的灾害才能得以救援。随着灾害程度的增大和发生频次的增加,小国由于资源的局限和动员能力的有限已无力应对发生于本国范围内的重大灾害,于是,国家疆域将随之扩大和拓展。

图1 灾害救援与国家建构的一个历史互动模型 从这个意义上讲,灾害救援能力增强的过程就是现代民族国家建构的过程,二者是相辅相成的关系。查尔斯·蒂利在其《强制、资本与欧洲国家》一书中提出,是强制(暴力)集中和资本(资源)集中共同导致了现代欧洲民族国家的产生,这是一个重要的命题。尽管本书中没有直接提到灾害救援的问题,但是,当国家的资本聚集能力和强制集中程度增强时,就意味着国家灾害救援能力的增强,这应该是查尔斯·蒂利《强制、资本与欧洲国家》一书的题中应有之义。事实上,查尔斯·蒂利的研究中也提到,在1490年,“欧洲的8000万人被分成200个国家、潜在的国家、小国家和类似国家的组织等诸如此类的政体。到1990年,另外5个世纪之后,欧洲人已经大大地延伸了巩固的工作。现在有6亿人生活在这个大陆的边界线内……整个欧洲已分成只有25到28个国家。”[4]46-47在此基础上,查尔斯·蒂利作了进一步的论述,认为决定现代欧洲政治单位大小的不是别的,正是“彼此毁灭的武力平衡”,这种平衡使得欧洲既不可能再分裂为中世纪的众多城邦,但也不可能成为一个“真正统一的欧洲”。其实,这种平衡即政治单位的大小也意味着欧洲国家在应对重大灾害的社会自救和国家救援方面达到了某种优势均衡的临界值。

图1 灾害救援与国家建构的一个历史互动模型 从这个意义上讲,灾害救援能力增强的过程就是现代民族国家建构的过程,二者是相辅相成的关系。查尔斯·蒂利在其《强制、资本与欧洲国家》一书中提出,是强制(暴力)集中和资本(资源)集中共同导致了现代欧洲民族国家的产生,这是一个重要的命题。尽管本书中没有直接提到灾害救援的问题,但是,当国家的资本聚集能力和强制集中程度增强时,就意味着国家灾害救援能力的增强,这应该是查尔斯·蒂利《强制、资本与欧洲国家》一书的题中应有之义。事实上,查尔斯·蒂利的研究中也提到,在1490年,“欧洲的8000万人被分成200个国家、潜在的国家、小国家和类似国家的组织等诸如此类的政体。到1990年,另外5个世纪之后,欧洲人已经大大地延伸了巩固的工作。现在有6亿人生活在这个大陆的边界线内……整个欧洲已分成只有25到28个国家。”[4]46-47在此基础上,查尔斯·蒂利作了进一步的论述,认为决定现代欧洲政治单位大小的不是别的,正是“彼此毁灭的武力平衡”,这种平衡使得欧洲既不可能再分裂为中世纪的众多城邦,但也不可能成为一个“真正统一的欧洲”。其实,这种平衡即政治单位的大小也意味着欧洲国家在应对重大灾害的社会自救和国家救援方面达到了某种优势均衡的临界值。

图1 灾害救援与国家建构的一个历史互动模型 从这个意义上讲,灾害救援能力增强的过程就是现代民族国家建构的过程,二者是相辅相成的关系。查尔斯·蒂利在其《强制、资本与欧洲国家》一书中提出,是强制(暴力)集中和资本(资源)集中共同导致了现代欧洲民族国家的产生,这是一个重要的命题。尽管本书中没有直接提到灾害救援的问题,但是,当国家的资本聚集能力和强制集中程度增强时,就意味着国家灾害救援能力的增强,这应该是查尔斯·蒂利《强制、资本与欧洲国家》一书的题中应有之义。事实上,查尔斯·蒂利的研究中也提到,在1490年,“欧洲的8000万人被分成200个国家、潜在的国家、小国家和类似国家的组织等诸如此类的政体。到1990年,另外5个世纪之后,欧洲人已经大大地延伸了巩固的工作。现在有6亿人生活在这个大陆的边界线内……整个欧洲已分成只有25到28个国家。”[4]46-47在此基础上,查尔斯·蒂利作了进一步的论述,认为决定现代欧洲政治单位大小的不是别的,正是“彼此毁灭的武力平衡”,这种平衡使得欧洲既不可能再分裂为中世纪的众多城邦,但也不可能成为一个“真正统一的欧洲”。其实,这种平衡即政治单位的大小也意味着欧洲国家在应对重大灾害的社会自救和国家救援方面达到了某种优势均衡的临界值。