武汉大学机构用户,欢迎您!

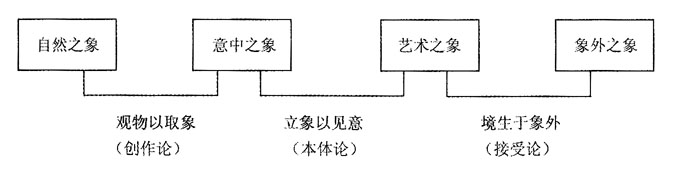

中国当代文艺理论原创性体系建构相当艰巨而烦难,有很长的路要走。其立足点当建立在中国古代文论与西方接受美学互补的基础上。朱良志的“审美意象体系构架”,可视为就此展开思考的先导。从此构架出发,有三个问题值得探讨:1)“生生”是中国古代美学的出发点,探讨生生之艺的接受观念,有两条线索,一为中国古代的阐释传统,一为中国古代的文本理论,两个传统在中国古代言—象—意的接受理论中得到了精湛的描摹和呈现。2)作为重要的西方美学体系,接受美学、阐释学与中国古文论颇有相通契之处:都注重理论体系的动态整体性、都采用一种整体直观的思维方式、都具备鲜明的创生性;在本体论的层面上,两者都以“本真存在”为终极依据。而对接受美学的深层探讨,可以补中国古代接受论之不足,接受美学自身的局限性亦可以在“中国化”的历程中得到补救。3)中国文艺理论原创性体系的建构须紧紧围绕着“意象”这一核心范畴,还原“象的流动与转化”的动态整体图式。其中,各范畴和理论均统照在“创作论”、“本体论”、“接受论”三个范式中,互相又各有理论的纵深,互相之间既相互联系而又存在重叠和交叉。

图1 朱良志“审美意象体系框架” 一、中国美学的“生生”与中国古代文论的接受 中国古代文论自古就有接受和阐释的传统,其出发点,则是中国古代哲学的“生生之美”。“生生”是中国美学,乃至整个中国传统文化的“根”,因此它可以作为讨论“原创性”体系建设的切入点。“生生”即生之又生,第一个“生”是创生的生,第二个生是绵延的生,生生不息,使得生命延续不绝。从横向看,“生生”是生命的关联和类推;从纵向看,“生生”是生生相续的推进。这纵横两方面决定“生生”是以时间带动空间的生命流程。如《易传》的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”、老子的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,均是对这一过程的描述,这就是所谓“生生之道”。生生之道不是逻辑学意义上的单向度放射,而是循环往复、周流不息的,如《周易》所说:“无往不复”,再如老子的“周行而不殆”。这种生生之道的一个外化形式,便是中国传统的“象思维”。按王树人先生所讲,《周易》的“太极”、《老子》的“道”、禅宗的“自性”,都是象思维的“原象”。原象的循环往复,即“象的流动与转化”。老子说“大曰逝,逝曰远,远曰反。”“大”即“原象”。原象生万物、万物生,是为“大曰逝”。原象生发了万物的运动变化,是为原象之“远”。“反”是一切事物运动变化之后又复归于原象。[2]2-5于此,生生之道亦是生生之象。生生之象的运思方式区别于概念思维的逻辑推理,呈现为一种“整体直观”,即在天地人的整体之象中体验生生。作为整体之象的原象,是思维出发的起点,是思维得以生发的根本,也是思维之超越和升华的终点。即,从原象出发,经由表象—形象—意象的流动转化,回归于原象并开始新一轮的运动变化,这便是象思维的循环。然而此一循环在复归于原象之后又勃发了新的生机,使得“创而生”、“生而创”的流动与转化终则有始地运行下去。这“创生”即创造或创新,其实是心灵发现的现实,新是心灵体验之新,是体验中的境界,它从外在的表象切入,在生命的深层与大化同流,以实现真善美合一的整体境界为最终目的。每一轮“象的流动与转化”的循环,都是一种新的生命体验,生生不已,新新不停。中国哲学与艺术和美学相融,艺术和美是哲学的延伸,也是哲学所追求的最高境界。在此意义上,生生之象正可转化为生生之艺,而中国艺术的接受观念就体现在这生生之艺中。[3]

图1 朱良志“审美意象体系框架” 一、中国美学的“生生”与中国古代文论的接受 中国古代文论自古就有接受和阐释的传统,其出发点,则是中国古代哲学的“生生之美”。“生生”是中国美学,乃至整个中国传统文化的“根”,因此它可以作为讨论“原创性”体系建设的切入点。“生生”即生之又生,第一个“生”是创生的生,第二个生是绵延的生,生生不息,使得生命延续不绝。从横向看,“生生”是生命的关联和类推;从纵向看,“生生”是生生相续的推进。这纵横两方面决定“生生”是以时间带动空间的生命流程。如《易传》的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”、老子的“道生一,一生二,二生三,三生万物”,均是对这一过程的描述,这就是所谓“生生之道”。生生之道不是逻辑学意义上的单向度放射,而是循环往复、周流不息的,如《周易》所说:“无往不复”,再如老子的“周行而不殆”。这种生生之道的一个外化形式,便是中国传统的“象思维”。按王树人先生所讲,《周易》的“太极”、《老子》的“道”、禅宗的“自性”,都是象思维的“原象”。原象的循环往复,即“象的流动与转化”。老子说“大曰逝,逝曰远,远曰反。”“大”即“原象”。原象生万物、万物生,是为“大曰逝”。原象生发了万物的运动变化,是为原象之“远”。“反”是一切事物运动变化之后又复归于原象。[2]2-5于此,生生之道亦是生生之象。生生之象的运思方式区别于概念思维的逻辑推理,呈现为一种“整体直观”,即在天地人的整体之象中体验生生。作为整体之象的原象,是思维出发的起点,是思维得以生发的根本,也是思维之超越和升华的终点。即,从原象出发,经由表象—形象—意象的流动转化,回归于原象并开始新一轮的运动变化,这便是象思维的循环。然而此一循环在复归于原象之后又勃发了新的生机,使得“创而生”、“生而创”的流动与转化终则有始地运行下去。这“创生”即创造或创新,其实是心灵发现的现实,新是心灵体验之新,是体验中的境界,它从外在的表象切入,在生命的深层与大化同流,以实现真善美合一的整体境界为最终目的。每一轮“象的流动与转化”的循环,都是一种新的生命体验,生生不已,新新不停。中国哲学与艺术和美学相融,艺术和美是哲学的延伸,也是哲学所追求的最高境界。在此意义上,生生之象正可转化为生生之艺,而中国艺术的接受观念就体现在这生生之艺中。[3]