武汉大学机构用户,欢迎您!

立法协商是将协商民主精神贯彻到立法程序之中的活动和过程,是促进立法民主化、科学化的有效机制。早期的协商民主倡导者过于简单化地把理性协商和妥协交易视为二分对立的两造,忽略了两造之间也可能有其他合理的决策形式。为此,沃伦和曼斯布里奇提出“审慎的协商”理论,并对其必要性和可能性进行了严密论证,其观点不无借鉴之处。在当前中国的立法过程中,要促进审慎的协商,应坚持和推行如下制度和实践:立法机关组织的内部闭门协商、立法者之间及其与政协委员的反复互动、立法者与专家学者的互动协商等。

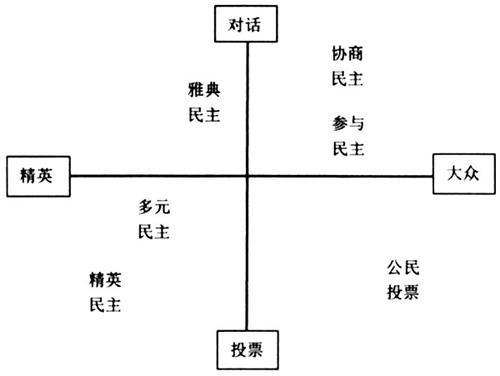

图1 民主的类型[2](P5) 在图1中,构成横坐标轴两端的是精英和大众,对应着“谁是人民”;构成纵坐标轴两端的是对话和投票,对应着“如何统治”,由此可划分出四个象限。古典民主以雅典民主为代表,它将民主视为贯穿在公民日常对话中的一种生活方式,然而其公民身份的范围实际上非常狭小,讨论和决定重大问题的人数相当有限。之后,熊彼特提出了一种修正版本的民主理论,认为民主就是为做出政治决策而实行的制度安排,而“民主政治就是政治家的政治”[3](P415)。这种精英民主观曾一度在西方世界占据主导地位,被看作更具有可操作性的民主观,但其中蕴含的轻视和贬低大众的思想也饱受诟病。而到了20世纪60年代,在民权运动的大环境下,越来越多的人开始质疑精英民主,并指责其背离了民主的精义,也与发达国家的现实政治生活不相符。比如,罗伯特·达尔在《谁统治》中通过对美国纽黑文市政策制定过程的考察,认为真正意义上的统治者既不是作为多数人的大众,也不是少数的精英,而是“多重少数人”。后来达尔进一步发展了这种观点,提出了多元政体(polyarchy,也译为“多头政体)的政治设想[4]。尽管这种设想本质上仍没有跳脱出精英民主的逻辑进路,但在回应多元民主的一些批评者过程中,达尔逐渐认识到多元民主理论有着太过理想化的色彩,并深刻意识到不同社会团体在接近和掌握权力方面拥有的资源是不平衡的,因此必须让更多的人参与政治生活[5](P85-123)。而像卡罗尔·佩特曼和本杰明·巴伯等当代政治学家也都坚信,人民的统治不能被简约化为人民对精英的选择,值得追求的民主应当是以大众广泛参与为特征的参与式民主。可是,考虑到现代社会的异质性、复杂性及其所导致的各种治理难题的棘手性,无限度地鼓吹普通公民直接参与政策制定必然要面对高成本、低效率的困境。所以,及至20世纪80、90年代,一些民主理论家开始倡导协商民主,主张让利益相关的、有识见的、负责任的理性公民以公共协商的方式对公共事务进行讨论、审议,并使协商意见成为最后决策的民意基础。 2.协商民主的出场及其完善 以公民美德为预设的古典民主和以个体理性为预设的选举民主,都旨在通过“点人头”的选举机制来实现不同个体偏好的聚合。但是,在复杂、多元且高度风险的现代社会,公共议题常常是多维的,而且在这些维度上个体的偏好也有强有弱,想简单地靠聚合偏好来实现民主和推进公共利益显然是不可能的,或者说即使成功地和暂时地聚合了偏好也仍无法使公共决策免遭异议。所以,主张将公共协商嵌入到选举民主之中的协商民主既尊重聚合式民主实践中的票决机制,更鼓励公民抱持着公益心和责任感去参与公共政策的制定,通过协商程序来实现偏好的转换,提升政策的合法性与质量。然而,传统的协商民主理论家往往把“协商”视为“交易”的对立面,再将程度不同的妥协都完全等同于交易,于是追寻理性共识的协商就成为与基于私利而进行的妥协和交易明显不相容的东西了。例如,哈贝马斯认为“妥协”从字面上理解就是讨价还价,是国家机构和利益集团之间压力对抗的直接产物,并由其不稳定的权力平衡所维持。妥协就像交易一样,根本上源自于自利的市场逻辑[6](P198)。而科恩从罗尔斯关于民主理论的论述出发,在对其民主条件的逐项质疑中阐释了理想审议程序的诸种特征,他指出集体决策方式应区别于任何讨价还价式的市场型互动形式[7](P173)。 进入21世纪以后,我国学者也开始大力引介和宣传协商民主理论。俞可平、陈家刚、林尚立、陈剩勇、郎友兴、谈火生和何包钢等人陆续译介、撰文和大力提倡协商民主理论,使其从一个原本生僻的研究领域迅速变成学术热门话题。尤其是随着党的十八大明确提出“社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式”,协商民主已不再是学术圈热议的一个概念,而成为了我国民主政治发展的一个重要的制度选项。由于开展协商和谋求共识一直是我国的政治实践中长期遵循的传统,且又有各级政协作为相对成熟的协商平台和机制,故此协商民主的推广并没有遇到嫁接外来理论时常有的“水土不服”问题。为确保协商民主能“广泛、多层、制度化发展”,我国的政法学者和政府官员做出了很多努力,其中,最引人瞩目的就是立法协商了。 3.我国的立法协商及其重要价值 “立法协商本质上是一种提炼民意、凝聚民智的方式,通过立法机关与社会各方的沟通协商,在对各种不同的观点和意见进行比较、辩论、权衡、妥协和商谈的基础上,尽可能地形成共识,从而使制定的法律具有较好的民意基础,更好地体现公共利益和民众福祉”[8]。它是将协商民主精神贯彻到立法程序之中的活动和过程,是促进立法民主化、科学化的有效机制。立法协商可采取很多种形式,例如毕塞特就曾列举过美国的如下立法协商活动:委员会听证会、全院辩论、党团会议、立法者和说客的接触、立法者与行政机关代表的会议等[9](P150-181)。具体而言,立法协商的重要意义体现在以下四个方面:

图1 民主的类型[2](P5) 在图1中,构成横坐标轴两端的是精英和大众,对应着“谁是人民”;构成纵坐标轴两端的是对话和投票,对应着“如何统治”,由此可划分出四个象限。古典民主以雅典民主为代表,它将民主视为贯穿在公民日常对话中的一种生活方式,然而其公民身份的范围实际上非常狭小,讨论和决定重大问题的人数相当有限。之后,熊彼特提出了一种修正版本的民主理论,认为民主就是为做出政治决策而实行的制度安排,而“民主政治就是政治家的政治”[3](P415)。这种精英民主观曾一度在西方世界占据主导地位,被看作更具有可操作性的民主观,但其中蕴含的轻视和贬低大众的思想也饱受诟病。而到了20世纪60年代,在民权运动的大环境下,越来越多的人开始质疑精英民主,并指责其背离了民主的精义,也与发达国家的现实政治生活不相符。比如,罗伯特·达尔在《谁统治》中通过对美国纽黑文市政策制定过程的考察,认为真正意义上的统治者既不是作为多数人的大众,也不是少数的精英,而是“多重少数人”。后来达尔进一步发展了这种观点,提出了多元政体(polyarchy,也译为“多头政体)的政治设想[4]。尽管这种设想本质上仍没有跳脱出精英民主的逻辑进路,但在回应多元民主的一些批评者过程中,达尔逐渐认识到多元民主理论有着太过理想化的色彩,并深刻意识到不同社会团体在接近和掌握权力方面拥有的资源是不平衡的,因此必须让更多的人参与政治生活[5](P85-123)。而像卡罗尔·佩特曼和本杰明·巴伯等当代政治学家也都坚信,人民的统治不能被简约化为人民对精英的选择,值得追求的民主应当是以大众广泛参与为特征的参与式民主。可是,考虑到现代社会的异质性、复杂性及其所导致的各种治理难题的棘手性,无限度地鼓吹普通公民直接参与政策制定必然要面对高成本、低效率的困境。所以,及至20世纪80、90年代,一些民主理论家开始倡导协商民主,主张让利益相关的、有识见的、负责任的理性公民以公共协商的方式对公共事务进行讨论、审议,并使协商意见成为最后决策的民意基础。 2.协商民主的出场及其完善 以公民美德为预设的古典民主和以个体理性为预设的选举民主,都旨在通过“点人头”的选举机制来实现不同个体偏好的聚合。但是,在复杂、多元且高度风险的现代社会,公共议题常常是多维的,而且在这些维度上个体的偏好也有强有弱,想简单地靠聚合偏好来实现民主和推进公共利益显然是不可能的,或者说即使成功地和暂时地聚合了偏好也仍无法使公共决策免遭异议。所以,主张将公共协商嵌入到选举民主之中的协商民主既尊重聚合式民主实践中的票决机制,更鼓励公民抱持着公益心和责任感去参与公共政策的制定,通过协商程序来实现偏好的转换,提升政策的合法性与质量。然而,传统的协商民主理论家往往把“协商”视为“交易”的对立面,再将程度不同的妥协都完全等同于交易,于是追寻理性共识的协商就成为与基于私利而进行的妥协和交易明显不相容的东西了。例如,哈贝马斯认为“妥协”从字面上理解就是讨价还价,是国家机构和利益集团之间压力对抗的直接产物,并由其不稳定的权力平衡所维持。妥协就像交易一样,根本上源自于自利的市场逻辑[6](P198)。而科恩从罗尔斯关于民主理论的论述出发,在对其民主条件的逐项质疑中阐释了理想审议程序的诸种特征,他指出集体决策方式应区别于任何讨价还价式的市场型互动形式[7](P173)。 进入21世纪以后,我国学者也开始大力引介和宣传协商民主理论。俞可平、陈家刚、林尚立、陈剩勇、郎友兴、谈火生和何包钢等人陆续译介、撰文和大力提倡协商民主理论,使其从一个原本生僻的研究领域迅速变成学术热门话题。尤其是随着党的十八大明确提出“社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式”,协商民主已不再是学术圈热议的一个概念,而成为了我国民主政治发展的一个重要的制度选项。由于开展协商和谋求共识一直是我国的政治实践中长期遵循的传统,且又有各级政协作为相对成熟的协商平台和机制,故此协商民主的推广并没有遇到嫁接外来理论时常有的“水土不服”问题。为确保协商民主能“广泛、多层、制度化发展”,我国的政法学者和政府官员做出了很多努力,其中,最引人瞩目的就是立法协商了。 3.我国的立法协商及其重要价值 “立法协商本质上是一种提炼民意、凝聚民智的方式,通过立法机关与社会各方的沟通协商,在对各种不同的观点和意见进行比较、辩论、权衡、妥协和商谈的基础上,尽可能地形成共识,从而使制定的法律具有较好的民意基础,更好地体现公共利益和民众福祉”[8]。它是将协商民主精神贯彻到立法程序之中的活动和过程,是促进立法民主化、科学化的有效机制。立法协商可采取很多种形式,例如毕塞特就曾列举过美国的如下立法协商活动:委员会听证会、全院辩论、党团会议、立法者和说客的接触、立法者与行政机关代表的会议等[9](P150-181)。具体而言,立法协商的重要意义体现在以下四个方面: